�����̃J���J�b�^

"I am an Indian, and India is part of me"

|

�@�C���h�����f���Ɍ���u�Â��ǂ�60�N��v |

|

�u�A���[���`���v�Ɠ����悤�ɁA�����̃~�j�J�[�E���[�J�[�����I�ȃ��f�����c�����̂��A�u�C���h�v�ł��Ȃ��ł��傤���B�Â��ǂ�����̃f�B���L�[��R�[�M�[�̃��f�������j�[�N�ȉ��ϒ��������āA���̑��D���ȃ��g���n�̃p�g�J�[��~�}�Ԃ�^�N�V�[�ɂȂ��Ă���A���ꂪ�C���h�����f���̖��͂ł��B������{���łł̓m�[�}���̏�p�Ԃ�������Ȃ��������^���A�~�}�Ԃ�^�N�V�[�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ������̂ł��ˁB

�����R�X�g�Ƒ����̍H���������ĕ��G�ȍו���\�����A�u�������i�ł�����Ă��炦���l���������f�����W�߂�̂���l�̃R���N�V�����v�Ƃ����l�������A�_�C�L���X�g�~�j�J�[�̐��E�ɑ䓪���ċv�����悤�ł����A����ς莄�ɂ́A�ǂ����Ă������͎v���܂���B����́A�E�G�X�^���E���f���Y�Ȃǂ̃z���C�g���^���E���f���^�_���E�n�E�[���^������PMA�i�|�[���Y�E���f���E�A�[�g�j�Ɏ���A�����܂łЂƂ̗���ɂ����Ȃ��ł��傤�B

�_�C�L���X�g���~�j�J�[�����̗ʎY�i�ɂ��āA�u�ቿ�i�ɉ������邽�߂ɁA�f�B�e�[���̏ȗ����������Ȃ������q�������̊ߋ�v�Ƃ�������������悤�ł����A����͈Ⴄ�Ǝ��͎v���܂��B

�A���[���`���̃A�����h�E�u�[�r�[�E�}���A�[���A�n�Ƃ����Ă̍��Ƀ_�C�L���X�g�E�~�j�J�[���i�̃T���v���������ău�G�m�X�E�A�C���X�̊ߋ�X���c�Ƃɉ�������̂́A�u�ނ炪����܂ň����Ă����e�B���v���[�g�i�u���L�j�g�C�ɑ��ă_�C�L���X�g���i����ςɍ����ł��������߂ɁA��舵���Ă��炦�Ȃ������v�������b�����Љ�܂����B���{�ɃR�[�M�[��f�B���L�[�������ė������̂��Ƃ��v���o���Ă��A����͏����Ȏԑ̂ɑ��āu��̂悤�Ɂv�����Ȃ��̂ł����B���ہA�R�[�M�[�̃x���g���[�̃w�b�h���C�g�ɂ̓L���L������J�b�g�K���X���Ƃߍ��܂�Ă��ċ��������̂ł��B

�����̃R�[�M�[��f�B���L�[�́A�V�[�g���E�C���h�K���X���������Ă��炸�A�V�[�g��T�X�y���V�������t���Ă��邱�Ƃ������u�u�[�r�[�v�̎����ł�����܂����B�����̃��f���́u�R�X�g��}���邽�߂Ɏ�������v�̂ł͂Ȃ��āA�u���̎���E���̍��ł́A���������ς��̋Z�p���l�ߍ��܂ꂽ�v�\���������̂����B���Y�j�[�E�}�b�`�{�b�N�X�̐����������e�Ђɂ���āA���i��}�������X�P�[���E���f�����u�q�������v�ɗ��������̂͂����肸���ƌ�̂��Ƃł��B

���Ă�1/43�T�C�Y�̃~�j�J�[�́A�q�����Ȃ��Ȃ������̂��������͈̔͂Ŕ�������̂ł͂Ȃ��A�����Ɣ������~�j�J�[���\���ɗV��Ċߋ�Ƃ��Ă̎g�����܂��Ƃ����A�ۑ�����܂���ł����B������������������Ȃ����f�����W�߂邱�Ƃ��u��l�̎�v�Ƃ��Ē蒅���Ă����킯�ŁA�u�����H�����̑������f������l�̃R���N�V�����Ώۂ��v�Ƃ����c�_�́A���܂�ɂ���50�`60�N�Ԃ̃~�j�J�[���S�̌o�܂��P�����������Ă���悤�Ɏv���܂��B���ꂩ�炲�Љ��C���h�́u�j�b�L�[�v�����f���Ȃǂ́A���t���ŏ�Ԃ̗ǂ����̂ł��ƁA�p���̉��I�[�N�V������120�|���h���炢�Ŏ������Ă���悤�ł��B������́A�����I���゠����x�̔N�����o���Ă���̕]���ł�����A����̕]��������I�ɕ�����\���͏��Ȃ��ƌ��ėǂ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�ŋߎ��́A�t�Ɂu�����H�����̏��Ȃ��v�A�V���v���ɂ��đf�p�E�t�قȃ��f�����D�ނ悤�ɂȂ�܂����B�C���h���~�j�J�[�̎d�グ�́A���݂̖͌^�I���f���J�[�̃R���N�^�[���猩��Ύ��W�Ώۂɂ����Ȃ�����悤�Ȃ��̂ł��傤���A���ꂪ���ꂽ�����̃C���h�Љ�̒��ł́A�\���ɍ����E�����Ȃ��̂��������Ƃ͑z���ɓ����܂���B�����炭�����̃_�C�L���X�g�E�~�j�J�[����ɂ��邱�Ƃ̂ł����C���h�̎q���́A���܂葽���͂Ȃ����Ƃł��傤�B

�u�A���[���`���v�̃~�j�J�[�ɂ��ẮA�u�G�m�X�E�A�C���X�������ᔎ���ق̊���̂������ňӊO�ɏ���Ɍb�܂ꂽ�̂ł����A�C���h���~�j�J�[�ɂ��Ă̏��͎c�O�Ȃ���ɂ߂ĊŁA��������X���������̋L�q�Ƃ��ĎU�킵�Ă��܂��B�C���h���嗤�́u�_��v�̃x�[�������̂́A�~�j�J�[�̕����ɂ����Ă����Ƃ̂ق��ނ����������ł��B

�u�͌^�I�Ȑ������v�̒Nj��Ƃ́A����Ӗ��ōł������Ƃ���ɂ���A�C���h�̌Â��~�j�J�[�̖��͂���������������K���ł��B�@�i2010/10/30�j |

|

�@The diecasts from Nicky, Milton and Maxwell in India |

|

I have several diecasts from Indian firms. They had come from Nicky, Milton and Maxwell.

They look like models from Dinky and Corgi. Where did the dies come from? And When were theyproduced in India? There are very little informations about that and even if I find the images oftheir catalogue on web pages, the publishing year is not printed on them...

I am expecting that the Indian firms had purchased some old and original dies from Dinky andCorgi, but some models were inspired from British diecasts without original dies.

At the present days, India appeared on the main stage of the world economy and we can findthat Dr. Neela Rasgotra was working in County General Hospital in Chicago on TV show 'ER'

But the old diecasts are still hided by a mysterious veil of Indian subcontinent.

BIBLIOGRAPHY

-Encyclopedia of Small-Scale Diecast Motor Vehicle Manufactures by Kimmo Sahakangas, Dave

�@Weber and Mark Foster, Iconografix WI, 2006

-Dinky Toys Revised 4th Esition With Price Guide by Dr. Edward Force, Schiffer Publishing Ltd,PA 1999

-Corgi Toys Revised , 3rd Edition With Updated Value Guide & Consolidated Mettoy EraVariations List by Dr. Edward Force, Revised by Bill Manzke, Schiffer Publishing Ltd, PA 1997

-Dinky Toys Jeeps by Jarek Skonieczny and Derek Redmond

http://www.film.queensu.ca/CJ3B/Toys/DinkyToys.html

-Dinky Toys

http://www.ft.com/cms/s/2/d977a0ac-7351-11dc-abf0-0000779fd2ac.html

-Dinky Toys

http://dinkytoys.blogsome.com/

-Diecast Oddities presented by The Bickford Diecast Research Center

http://www.kbickford.com/AlphaM.html

http://routemasterbus.home.att.net/milton.htm

-Maxwell Mini Auto Toys from India by Kimmo Sahakangas

http://www.breithaupts.com/totc293.htm

-Model Collector, Britain's biggest selling die-cast magazine

http://www.modelcollector.com/content/a_z/m.htm

-Nicky Toys

http://www.vectis.co.uk/auccat.php?auction_id=108&cat=&start=1880

-Nicky (Dinky casting) Toys 120 Jaguar 'E' Type.

http://www.qualitydiecasttoys.com/viewitem.php?id=6864

-Dinky made in Hong Kong

http://www.tbirduk.com/Dinky_HK_42.asp

-Dinky made in Hong Kong

http://www.tbirduk.com/Dinky_HK_60.asp

-Dinky made in South Africa

http://www.tbirduk.com/Dinky_sa.asp

*I am not approved to make related links to these websites about diecasts from India.

My special thanks goes to these websites for bringing me a lot of informations and inspirations. |

|

�@�u�j�b�L�[�v�̐��i���X�g |

|

�h�N�^�[�E�G�h���[�h�E�t�H�[�X�ɂ��u�f�B���L�[�v�̉���{�iDinky Toys Revised 4th Edition WithPrice Guide�j�́Ap203�Ɂu�j�b�L�[�v�̃��X�g���f���Ă��܂��B�u�j�b�L�[�v���f�B���L�[���^���g���Đ��Y���ꂽ���f���Ƃ��āA�R���N�^�[�ԂŔF�߂��Ă�������������܂��B

�t�H�[�X���m�ɂ��ĕi�Ԃ��J���[���s���i�����Ă��Ȃ��ǂ��납�A�ʐ^���猩�����Ƃ��Ȃ�!�j�̂��̂�����A�T���̂͂Ȃ��Ȃ��育�킢���f�����ƌ�����ł��傤�B0�ԑ�^100�ԑ�^200�ԑ�͏�p�Ԍn�����f���ł����A400�ԁE600�ԑ�̓f�B���L�[�̓��ӂƂ����R�p�ԁA700�ԑ�͔�s�@�A900�ԑ�Ńo�X��g���b�N�ɂȂ�A�Ō��999�Ԃ�BOAC�̗��q�@�ɂȂ��Ă��܂��B���▯���E�@�����ς���Ă��A�j�̎q�͌R�p�Ԃ��s�@�ŗV�ԂƂ������ƂȂ̂ł��傤�B

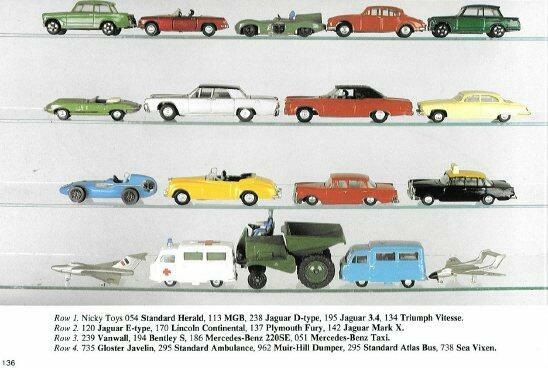

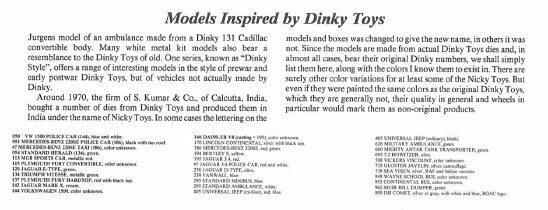

Encyclopedia of Small-Scale Diecast Motor Vehicle Manufactures by Kimmo Sahakangas,

Dave Weber and Mark Foster, Iconografix WI, 2006, p136

|

Encyclopedia of Small-Scale Diecast Motor Vehicle Manufactures by Kimmo Sahakangas,

Dave Weber and Mark Foster, Iconografix WI, 2006, p203

|

�i�Ԃ́A�f�B���L�[�̂��̂ƊT�ˈ�v���Ă��܂����A0�ԑ�i2���i�ԁj�̂��͈̂قȂ��Ă���A�������f�B���L�[���^���|���X��^�N�V�[�ɓ]�p������A�x���g���[�����[���X�E���C�X�ɉ���������ȂǁA�����̃f�B���L�[�i�Ԃ������Ȃ����f�������̂悤�ł��B

�t�H�[�X���m�̃��X�g�ɂ��ǂ���班�Ȃ��炸��肪����悤�ŁA�ȉ��͉��I�[�N�V�����̏o�i�J�^���O�i�p��vectis�j�Ŋm�F�ł����i�Ԃ�J���[�E�o���G�[�V�������t�H���[�������̂ł��B���������āA�J���[�o���G�[�V�����͂���炪�S�Ăł͂���܂���B�p���ł́A�f�B���L�[�E�R���N�^�[�ɂ���Ď��W���ꂽ�����������A����Ȃ�Ɂu�j�b�L�[�v���i����Ŏs��ɏo�Ă���]�n������悤�ł��B

���I�[�N�V�����̐����ł��A�u�y�C���u���[�v�u�p�E�_�u���[�v�^�u�f�B�[�v���b�h�v�u�o�[�K���f�B�[�v���ǁA���̓s�x�l�X�ȐF���\�����g���Ă���̂ŁA���͓����J���[�ł͂Ȃ����A�Ǝv������̂͊������܂����B���[���X�E���C�X�^�x���g���[�^�W���K�[��X�|�[�c�J�[�Ȃǂ́A�������^�ł����Ԃ������̃J���[�Ⴂ��������悤�ł��B�܂��ꕔ�̃��f���́u�j�b�L�[�v���ł���Ȃ���A�uDinky�v�̃��[���h�����闠�����̂܂ܕt�������f�������݂���悤�ł��B

����ɔ��Ȃ��̃��f���ŁA���E���̃g�b�v�������Ă���悤�Ȍ̂ł́A�����I�[�v���g�b�v�����������A�n�[�h�g�b�v�������̂��킩��Ȃ��Ȃ��Ă���悤�Ȃ��̂�����܂��B�t�H�[�X���m�̃��X�g�ł́A�I�[�v���g�b�v�^�n�[�h�g�b�v�ɈႤ�i�Ԃ��[�ĂĂ�����̂�����܂����A���I�[�N�V�����̔��t���o�i�̎ʐ^�Ō���Ɠ���i�Ԃ̂悤�Ȃ̂Łi137�Ԃ̃v���}�X�E�t���[���[�j�A������������܂����B

�������ȉ��̃��X�g�ɂ��ԈႢ�͂��邩������܂���B

�����A�j�b�L�[�ɂ���قǂ�������̃��f��������Ƃ͋����܂������A#51�̃����Z�f�X�E�^�N�V�[�����������Ȃ̂ŁA�@�����ΒT���Ă݂����Ǝv���Ă��܂��B

|

�i��

|

���i��

|

Dinky�i��

|

�J���[�o���G�[�V����

|

| 050 |

VW1500 Police Car |

144 |

�E���^�Ԃɔ��g�b�v |

| 050 |

Jaguar 3.4 Police Car |

195/269 |

���^�ԁ^�Ԃɔ��g�b�v |

| 051 |

Mercedes-Benz 220SE Police Car |

186 |

�J���[�s�� |

| 051 |

Mercedes-Benz 220SE Taxi |

186 |

���ɉ��F���[�t |

| 054 |

Standard Herald Mk.�U |

134 |

���^�^���^�ԁ^�N���[�� |

| 094 |

Rolls Royce Opentop Convertible |

194 |

���^�^���^�^���^�� |

| 113 |

MGB Sports Car |

113 |

���^�ԁ^���^��^���^�^�s���N�^���^

�_�[�N�u���[�^�u���[�^�� |

| 120 |

Jaguar E-Type |

120 |

���^�ԁ^���^��^�u���[�^�O���[�� |

| 134 |

Triunmph Vitesse |

134 |

���^���b�N�O���[���^�_�[�N�u���[�^

�O���[�� |

| 137 |

Plymouth Fury Hardtop |

137/115 |

�Ԃɍ��g�b�v�^�^�[�R�C�Y�ɍ��g�b�v |

| 137 |

Plymouth Fury Convertible

�i�I�[�v���g�b�v�j |

137/115 |

�u���C�g�O���[���^�ԁ^���^��^���^

�u���[�^�o�[�K���f�B�[�^���^�� |

| 142 |

Jaguar Mark �] Saloon |

142 |

���^��^���^�^���^�ԁ^���^�^�ԁ^

�N���[���^�O���[���^�p�E�_�[�u���[ |

| 144 |

Voksawagen 1500 |

144 |

���^�ԁ^���^�^�O���C�b�V���O���[���^�p�E�_�[�u���[ |

| 146 |

Daimler V8 |

146 |

�J���[�s�� |

| 170 |

Lincoln Continental |

170 |

��ɍ��g�b�v�^���^�Ԃɔ��g�b�v�^���C�g�u���[�ɐԃg�b�v�^�N���[���ɍ��g�b�v |

| 186 |

Mercedes-Benz 220SE |

186 |

���^�^���^�ԁ^���^��^�ԁ^�O���[�^

���C�g���^�O���[���^�p�E�_�[�u���[�^ |

| 194 |

Bentley S 2 Convertible�iCooupe�j |

194 |

���^�^���^��^���^�^���^�ԁ^���C�g�u�����Y�^�ԁ^�� |

| 195 |

Jaguar 3.4 Mk.�USaloon |

195 |

���^��^���^�^���^�ԁ^���^��^���^���^�p�E�_�[�u���[�^�� |

| 238 |

Jaguar D-Type |

238 |

���^�^���^�^���^�ԁ^���^��^���^���^�^�[�R�C�Y�^�O���[�� |

| 239 |

Vanwall Racing Car |

239 |

���^�ԁ^���^�Z�ԁ^���^��^���^���C���b�N�^�u�����Y�^���C�g�O���C�^�_�[�N�O���C�^���C���O���[���^�I�����W |

| 295 |

Standard Minibus |

295 |

���^�^���^��^���^�ԁ^�O���[ |

| 295 |

Standard Ambulance |

295 |

�� |

| 405 |

Universal Jeep�i���ԃ^�C�v�j |

405 |

�ԁ^�� |

| 405 |

Universal Jeep�i�R�p�^�C�v�j |

405 |

�O���[�� |

| 626 |

Military Ambulance |

626 |

�O���[�� |

| 660 |

Mighty Antar Tank Transporter |

660 |

���F�L���u�E���g���[���[�^�O���[�� |

| 693 |

7.2 Howitzer |

693 |

�O���[�� |

| 708 |

Vickers Viscount 800 BEA |

708 |

�◃�ɔ��EBEA |

| 735 |

Gloster Javelin |

735 |

�O���[�p��R�^�p��R�J���t���[�W�� |

| 738 |

De Havilland 110 Sea Vixen |

738 |

�O���[�p��R�^�p�C�R�^�C���h��R |

| 949 |

Wayne School Bus |

949 |

�J���[�s�� |

| 953 |

Continental Bus |

953 |

�J���[�s�� |

| 962 |

Muhr Hill Dumper |

962 |

�O���[�� |

| 999 |

De Havilland Comet Comet |

999 |

���^�O���[���ɔ��E��BOAC���S |

|

|

|

|

|

|

�@#295 Standard Ambulance�@from Nicky Toys |

|

���Ȃ��œ���A���ɂ͍������������x���������Ȃ��A���̂܂܂ł̓��[�J�[���Ԏ���A���������������Ȃ��̂ł����A�G�h���[�h�E�t�H�[�X���m�́u�f�B���L�[�v�̃K�C�h�u�b�N�iDinky Toys Revised 4thEdition With Price Guide�j136�y�[�W�ɃJ���[�ʐ^���f�ڂ���Ă��邨�����ŁA�C���h�E�j�b�L�[���̃��f���ł��邱�Ƃ��m��܂��B

�t�H�[�X���m�͂��̖{�̒��ŁA�u�f�B���L�[�ɃC���X�p�C�A���ꂽ���f�������v�iModels Inspired byDinky Toys�j�Ƃ����͂�݂��Ă��Ă����̂ŁA��ςɏ�����܂����B�u�C���X�p�C�A�h�v�Ƃ����̂́A�u�������܂��v�u���������v�Ƃ������Ӗ��ŁA�u�������܂��v�̂��u�C���X�s���[�V�����v�ł��B���{���͓����O���[�v���uInspire the Next�v�Ƃ�����ƃX���[�K�����g���͂��߂āu�L���v�ɂȂ�܂����B

�P�Ɂu�R�s�[�v�Ƃ��u�N���[���v�Ƃ��̌��t�ɂ́A�u�}�l�����ċ���ׂ���v�Ƃ������j���A���X�������������A�u�C���X�p�C�A�h�v�ɂ́A�u��������������Ȑ��i������Ă݂����v�Ƃ������O�����ȋZ�p���}�C���h����������A�Ǝv���͎̂������ł��傤���B

�u�j�b�L�[�v�ł́A�����u#295�v�̕i�ԂŁA�u�X�^���_�[�h�E�~�j�o�X�v�A�u�X�^���_�[�h�E�A���r�������X�v�i���j��2�䂪����܂����B

���ƂɂȂ��Ă���̂̓f�B���L�[�́u#295-G Standard Atras Kenebrake�v�ŁA�u�j�b�L�[�v�ł̕i�Ԃ́A���̂܂܃f�B���L�[�̕i�Ԃƈ�v���Ă��܂��B

�f�B���L�[�ł̐��Y��1960�N����1964�N�̌Â����^�ŁA�j�b�L�[�ł̐��Y��1968�N�����炾�Ƃ������A�c�W�c�}�͍����܂��B

�f�B���L�[�ł́A�y�C���u���[�^���C�g�O���[�̃c�[�g�[���ƁA�y�C���u���[1�F�̖��Ԏd�l�����ꂽ�����ŁA�~�}�Ԃ͍���Ă��܂���B

���̎Ԏ�̋~�}�Ԃ��C�M���X��C���h�Ɏ��ۂɂ��������Ƃ����F���͕ʂɂ��āA�~�}�ԂƂ��Ă͔����ʔ����J�^�`���������f���ɂȂ�܂����B

�ԏ\���̃}�[�L���O�́A���V�[���Ȃǂł͂Ȃ��A���\��f�J�[����\��t���Ă��܂��B |

|

�@�u�~���g���v�̐��i���X�g |

|

�~���g���ɂ��ẮA�܂Ƃ܂������i���X�g��J�^���O�����ɑ������Ă��Ȃ����߁A���X�g�́u�j�b�L�[�v�ȏ�ɕs���S�ł��B

�u�W���K�[2.4���b�^�[�v�́A�f�B���L�[�ƃR�[�M�[�̗��������f�����������߁A�j�b�L�[�ƃ~���g�����Ƃ������i�����Ă���A�Ƃ������ۂ������܂��B����f�B���L�[�ƃR�[�M�[�́u�㗝�푈�v���C���h�ł�����ꂽ�A�Ƃ������Ƃł��傤���B�u�~���g���E�g�C�����w����������!�v�̈Ӗ����킩���Ă��܂��B

|

�i��

|

���i��

|

| �i�ԕs�� |

Chevrolet Impala |

| 305 |

Chevrolet Impala State Patrol |

| 305 |

Chevrolet Impala Fire Chief |

| 306 |

Chevrolet Impala Taxi |

| 321 |

Commer Ambulance |

| 321 |

Commer Military Ambulance |

| �i�ԕs�� |

Commer Commercial Van "Milton Toy Carrier" |

| �i�ԕs�� |

Commer Pick-up |

| �i�ԕs�� |

Commer Delivery Van "Coca Cola" |

| 327 |

Jaguar 2.4 Saloon |

| 329 |

Ford Mustang |

| 337 |

Routemaster Bus |

| 342 |

Riley |

| 807 |

Plymouth Sports Suburban Estate Car |

| 817 |

Luxury Coach |

| 818 |

Caravelle SE210 "Indian Air Lines" |

| �i�ԕs�� |

Morris Mini Minor |

| �i�ԕs�� |

Leyland Octopus Tanker "Shell Burma" |

| �i�ԕs�� |

Trailer Tanker "Indian Oil", "Caltex", "Bharat Petroleum" |

| �i�ԕs�� |

Civil Ambulance �iMatchbox Superfast Stretcha Fetcha �̃R�s�[�j�i���X�P�[���j |

| �i�ԕs�� |

Vintage Car �i�}�b�`�{�b�N�X�E�C�F�X�^�[�C���[��T�^�t�H�[�h�̃R�s�[�j

�uMilton Mini Vintage�v�V���[�Y |

|

|

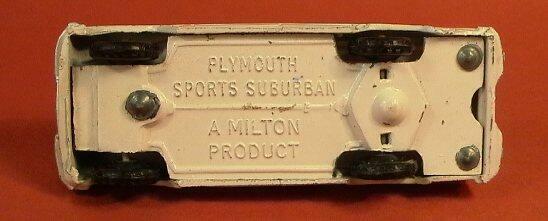

�@#807 Plimouth Sports Suburban Estate Ambulance�@from Milton Toys |

|

�R�[�M�[�́u219-A�v�i1959�`1963�N�j�̋��^���g���ċ~�}�ԂɎd���Ă����́B�R�[�M�[�́u219-A�v�́A���������z�C���ƁA���̌�̃v���X�E�z�C���̃o���G�[�V���������邾���ŁA�~�}�Ԃ͍���Ă�������B���̌�R�[�M�[�͓������^���g���Ģ445-A1�v��1963�N4���`1967�N�ɂ�����x�m�[�}����p�Ԃ��A1963�N8������1966�N�ɢ443-A��ŢU.S.���C���E���S��������܂����B����������1967�N�ɂ���łɂȂ��Ă������^�ł��B

��j�b�L�[��Ƃ͈���āA���ɎԖ��ƃ��[�J�[���̃��[���h������܂��B

�������A�Made in India��̍���͂���܂���B�A���[���`����u���W���̂悤�ɁA�ő��̕K�v�����V�r�A�ł͂Ȃ��������߂ł��傤���B

���h���͂܂��܂��Ǝv���܂����A������ȂǂɃo�����ڗ����A���^���r��Ă���悤�Ɍ��������B

|

|

�@#305 Chevrot Impala State Patrol�@from Milton Toys |

|

�ȉ���2�_�͒����������c���Ă��邽�߁A�~���g���ł̕i�Ԃ��m�F�ł��܂��B

���̔����ɂ߂Ď����������w�i�w�i�ŁA���̂����̓p�b�P�[�W�̌������������錴��������Ă���悤�Ɏv���܂��B

�R�[�M�[�́u�C���p���v�̋��^������2����Ă��܂��B

�ЂƂ́A�u220-A�v�i�m�[�}���E�Z�_���E1960�N1���`1965�N�j�^�u223-A�v�i�|���X�E1959�N12���`1965�N�j�^�u221-A�v�i�^�N�V�[�E1960�N6���`1965�N�j�^�u439-A�v�i�t�@�C�A�`�[�t�E1963�N1���`1965�N�j�Ɏg��ꂽ���̂ŁA�{�f�B�Ɨ����ʏ�̕����ŕ�������Ă��܂��B�~���g���͂��̋��^���g�����i�������͎Q�l�ɂ��āj���܂��B

�����ЂƂ́A�u480-A�v�i�^�N�V�[�E1965�N6���`1967�N�j�^�u481-A�v�i�|���X�E1965�N8���`1969�N�j�^�u482-A�v�i�t�@�C�A�`�[�t�E1965�N6���`1969�N�j�Ɏg��ꂽ���̂ŁA�{�f�B�̃c�[�g�[����\���������߂ɁA�{�f�B�������Ɨ�����̂ɂȂ��Ă���Ƃ�������ȍ\���������܂����B���̌�ł��Љ���C���h�́u�}�N�X�E�F���v��������̕������̗p���Ă��܂��B�i�������u�}�N�X�E�F���v�̕��̓R�[�M�[���u�C���X�p�C�A�v����Ă��邾���ŁA�R�[�M�[���^�͎g���Ă��Ȃ��悤�ł��B�j

���͂��̃��f���́A���������ȑO�Ɂu�C���p���ւ̋��D�v�ł��Љ�A�R�[�M�[��~�N���y�b�g�̃L���X�e�B���O�Ƃ̔�r�����܂����B

�u�X�e�[�g�E�|���X�v�Ƃ������i���ł����A�������C���h�̏B�x�@�ł͂���܂���B

���Ƃ��Ɖp�R�[�M�[���A�����J�s����ӎ����č�������̂ŁA�A�����J�̏B�x�@�̃��x�����C���h�łł����̂܂܁u�C���X�p�C�A�v���Ă��܂��B

�C���h�̎q�������ɂƂ��ẮA�C���p�����A�A�����J�̏B�x�@�i�n�C�E�F�C�E�p�g���[���j�����܂����݂��Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ǝv���A���������_�ɂ��C���h���~�j�J�[�̗A�o�d���p������������悤�ȋC�����܂��B

�p�b�P�[�W�ɁA�A���e�i���i�̕ی�̂��߂�

�����̃K�[�h���܂܂�Ă���̂́A�R�[�M�[�Ɠ����B

|

�����R�[�M�[�A�E���~���g���B

�C���h�̃|���X�J�[�Ɏd���Ă悤�Ƃ����l���͂Ȃ������炵���A

�h�A�̃��x���܂ł��R�[�M�[�ɂ�������ł��B

|

�C���h���E�~���g���B

����������Ă���A���Ƀu�����h�E���S�^�C�v�̏��̂��L�`���ƌ@�荞�ނ��Ƃɂ�

�Z�p���K�v�Ƃ���邱�Ƃ��m��܂��B

|

|

|

�@�p�����^�Ɉˑ����Ȃ������u�}�N�X�E�F���v�iMaxwell�j |

|

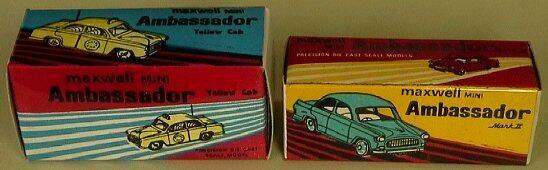

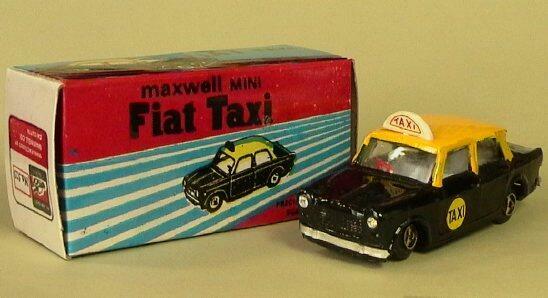

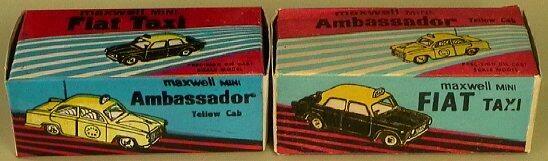

�u�}�N�X�E�F���v�iMaxwell Co.�j���J���J�b�^�����_�Ƃ�����ЂŁA�_�C�L���X�g�E���f���������̂�1970�N��A���f��������Ă���̂�1960�N��̃N���}�������A�����̓R�[�M�[��}�b�`�{�b�N�X����u�C���X�s���[�V���������v���̂�������������̂́A���^���̂��͉̂p�����[�J�[���狟�����ꂽ���̂ł͂Ȃ��悤�ŁA���炩�ɓƎ��v�Ǝv������̂��܂܂�܂��B

�P�C�g�E�r�b�N�t�H�[�h�̃_�C�L���X�g�E�u�����h�̉���T�C�g�iDiecast Oddities presented by TheBickford Diecast Research Center/ http://http://www.kbickford.com/AlphaM.html�j�ł��A�J�^���O��PDF�Ōf�ځihttp://www.kbickford.com/images/Maxwell_Catalog.pdf�j���Ă���ق��́A������u�_�E�E�u���C�\�[�v�g�̃T�C�g�ɑf���炵�����������܂��v�Ƃ����\���ŃQ�^��a����J�^�`�ɂȂ��Ă���A���̃u���C�\�[�v�g�̃T�C�g�iMaxwell Mini Auto Toys from India by Kimmo Sahakangas/ http://www.breithaupts.com/totc293.htm�j�ł̓��f���̎ʐ^�͌f�ڂ���Ă�����̂́A���[�J�[�Ƃ��Ẵ}�N�X�E�F���̐����̌o�܂͑S��������Ă��܂���B

�u���C�\�[�v�g�̃T�C�g���́A�L���E�T�n�J���K�X�ɂ��L���̈�ԏ�Ɍf�����Ă���̂��A�}�N�X�E�F���̃J�^���O�̖`���ɏ�������Ă���u�������v�y�[�W�ł��B

�Ƃ���ŁA���̃J�^���O��A�C���h���~�j�J�[�̃p�b�P�[�W��̕\�L�͑S�ĉp��ɂȂ��Ă��܂��B

�C���h�̘A�M���p��̓q���f�B�[��ł����A�e�B�y�јA�M��s���E�A�M�����n�Ŏw�肳�����p����قȂ��Ă���A�B�̒��ɂ͉p�ꂾ�������p��Ƃ��Ďw�肵�Ă���Ƃ��������܂��B�i�A���i�[�`�����E�v���f�[�V���B�^�i�K�����h�B�^���[�K�[�����B�^�`�����f�B�[�K���A�M�����n��^���N�V���f�B�[�v�A�M�����n��Ȃǁj

����͉p�����Ƃ���C���h�l���������Ă����ƍl�����Ă���̂ł����A�u�}�N�X�E�F���v�Ȃ��̃~�j�J�[������Ă���1970�`1980�N��ɁA�ǂ�قǂ̉p��l�������������ɂ͑傢�ɋ^�₪�c��܂��B�C���h�ł̉p��̘b�҂́A2000�N���ɐl����2�`3%�A������5%�Ƃ����L��������܂��B�l����10���ł�����l���I�ɂ�2000�`5000���̊ԂƂ����Ƃ���ɂȂ�܂����A����ł��S�l���ɑ���䗦���ɂ߂ĒႢ���Ƃɂ͕ς�肪����܂���B

���������������~�j�J�[�̃J�^���O���p��ł������݂��Ȃ��̂��Ƃ�����A�l���̂킸��2�`3%��Ώۂ����đz�肵�����i�������A�Ƃ������Ƃɂ��Ȃ�킯�ł��B

�u�����h�i�c�ƕW�j�Ƃ��ẮA�uMaxwell Mini Auto Toys�v�uMaxwell Mini�v�uMaxwell Toys�v�Ȃǂ��g����܂������A�V���[�Y�Ƃ��ĕʂ̂��̂��w���Ă�����A���炩�̊�̂��ƂɎg��������ꂽ�Ƃ������Ƃ��͂Ȃ��悤�ł��B�����I�Ȏg�p�̈Ⴂ�͂��邩������܂��A����ł͏�̉摜�̃p�b�P�[�W�Ȗ��Ɍ�����^���N�i��ԁj�̃V���{���}�[�N���g�p�����悤�ł��B

�u�}�N�X�E�F���E�~�j�v�́u�~�j�v�́A���ɃX�^���_�[�g�E�T�C�Y�ɑ��鏬�X�P�[���̃V���[�Y���w���Ă���Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A�uMini Auto Toys�v���ȗ��������̂Ƃ������Ƃł��傤�B

|

|

�@�}�N�X�E�F���E���i���X�g |

|

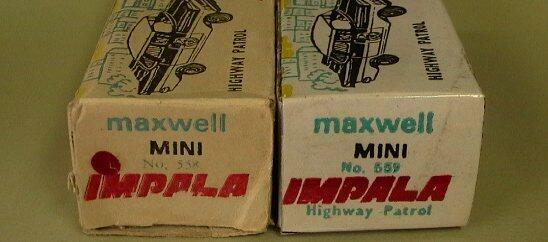

�ȉ��́A�P�C�g�E�r�b�N�t�H�[�h�̃T�C�g��PDF�`���ŃA�b�v����Ă���J�^���O�ihttp://www.kbickford.com/images/Maxwell_Catalog.pdf�j�����Ƃɍ쐬�������̂ł��B

�i�Ԃ�500�ԑ䂩��n�܂�3���i�Ԃł����A���Ԃ��Ȃ��A�o���G�[�V�������܂߂ĂЂƂЂƂ��J�ɕt�����Ă���A�S�̂Ƃ���100�_�ȏ�i�����Ă��邱�Ƃɋ����܂��B

�J�^���O�ɂ͉��̂��N�������L����Ă��܂��A#545�Ԃ̃{�[�C���O747���u���e�B�b�V���E�G�A�E�F�C�Y�̃}�[�L���O�ɂȂ��Ă���A����������BEA�i�p�����B�q��EBritish European Airways)��BOAC�i�p���C�O�q��EBritish Overseas Airways Corporation) ���o�c�������ĉp���q��iBritish Airways�j�ɂȂ���1974�N�ȍ~�̂��̂Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���i���́uB.O.A.C. Mini Jet Boeing�v�̂܂܂ɂȂ��Ă��邱�ƁA#532�̃p�b�Z���W���[�E�R�[�`�̃G�A���C�������uB.O.A.C.�v�̂܂܂ɂȂ��Ă��邱�Ƃ���A��������Ԃ��Ȃ������Ƃ��v���܂��B����ɂ��Ă�747�u�W�����{�v�����āu�~�j�E�W�F�b�g�v�Ƃ������i�����t����Ƃ́A���Ƃ��s�v�c�Ȋ��o�ł͂���܂��B

| 501 |

Tank |

551 |

Jeep Ambulance |

| 502 |

Road Roller |

552 |

Racing Car |

| 503 |

Greyhound Luxury Coach |

553 |

Volks Wagen |

| 504 |

Racing Car |

554 |

Jeep Carrier |

| 505 |

Lincoln Continental Green |

555 |

Two Seater |

| 506 |

Mercedes 1100 |

556 |

Ambassador Taxi |

| 507 |

Premier President (Fiat 1100) |

557 |

Boeing 747 Air India |

| 508 |

Jeep with Engine |

558 |

Impala |

| 509 |

Vauxhall Guildsman |

559 |

Impala Highway Patrol |

| 510 |

Ambassador MarkII Green |

560 |

Impala Fire |

| 511 |

Racing Mini |

561 |

Impala Police |

| 512 |

Volvo 1800 |

562 |

Impala Taxi |

| 513 |

Lincoln Continental Police Car |

563 |

Petrol Tanker H.P. |

| 514 |

Lincoln Continental Fire Car |

564 |

Petrol Tanker I.B.P. |

| 515 |

Lincoln Continental Ambulance Car |

565 |

Petrol Tanker Indian Oil |

| 516 |

Hovercraft |

566 |

Petrol Tanker Esso |

| 517 |

Double Decker Bus |

567 |

Petrol Tanker Caltex |

| 518 |

Jeep with Bonnet |

568 |

Petrol Tanker Burmah Shell |

| 519 |

Jeep Ambulance |

569 |

Ford Tractor 3600 |

| 520 |

Ambassador Fire Service |

570 |

Tractor H.M.T. Zetor |

| 521 |

Ambassador State Police |

571 |

Jeep Armored Car |

| 522 |

Ambassador Taxi |

572 |

Ford Escort Tractor 335 |

| 523 |

Fiat 1100 Taxi |

573 |

Douglas Skyhawk , Navy Plane |

| 524 |

Mini Bus |

574 |

Vintage Car |

| 525 |

Intercity Commuter |

575 |

Dump Truck |

| 526 |

Pick Up Van |

576 |

Helicopter |

| 527 |

School Bus |

577 |

Campa Cola |

| 528 |

Setra Bus |

578 |

Thumsup |

| 529 |

Aircraft Carrier |

579 |

Hindstahn Mini Tractor |

| 530 |

Indian Airlines Passenger Coach |

580 |

Rescue Helicopter |

| 531 |

Jeep Fire Service |

581 |

Mini Tanker H.P. |

| 532 |

B.O.A.C. Passenger Coach |

582 |

I.B.P. |

| 533 |

Ambulance Bus |

583 |

Indian Oil |

| 534 |

Pipe Carrier |

584 |

Esso |

| 535 |

Freight Carrier |

585 |

Caltex |

| 536 |

Circus Van |

586 |

Burmah Shell |

| 537 |

Gold Spot Van |

587 |

Matadol Delivery Van |

| 538 |

Brake Van Service |

588 |

School Bus Matadol |

| 539 |

Boeing 747 Lufthansa |

589 |

Ambulance |

| 540 |

Fruit Carrier |

590 |

World War 1 Nieuport 17 |

| 541 |

Mig War Aircraft |

591 |

Field Gun |

| 542 |

Mirage War Aircraft |

592 |

Militwry Transport Plane |

| 543 |

Mini Jeep |

599 |

Eicher Tractor |

| 544 |

Racing Motorcycle |

600 |

International B-275 Tractor |

| 545 |

Boeing 747 British Airways |

601 |

Swraj Tractor |

| 546 |

Boeing 747 Swiss Air |

607 |

Mini Jeep Police |

| 547 |

Coca Cola Van |

608 |

Military Jeep |

| 548 |

Animal Carrier |

|

|

| 549 |

Tractor |

|

|

| 550 |

Jeep Blue |

|

|

�A�N�Z�T���[�V���[�Y

| Road Sign |

| Road Sign 6Pcs |

| Road Sign 12Pcs |

| Flags of Different Countries |

| Flags of Different Countries 6Pcs |

�f�B���L�[����{�̃��f���y�b�g���l�A���H�W����u�������v�Ȃǂ̃A�N�Z�T���[�����i������Ă����悤�ł����A�����ɂ�3���i�Ԃ͕t�����Ă��Ȃ������悤�ł��B |

|

�@#533Ambulance Car (Res Cross Bus)�@from Maxwell Mini |

|

������ɂ����C���h�����f���Ƃ��Ă͂��Ȃ菉���̂��̂ŁA�u#533�v�̐ԏ\���o�X�B

�p�b�P�[�W�ł̕\���́uAmbulance Car�v�A�J�^���O�ł̕\�L�́uAmbulance Bus�v�ɂȂ��Ă�����Ƒ����Ɂu�����炩�v�ł����A�~�}�ԁi���Ҕ����ԁj�ł͂Ȃ��A�ԏ\���̐l�����ޗA�����q�ŁA�{�f�B�����ɂ͐ԏ\���ƂƂ��Ɂu���j�Z�t�v�̃V���{���}�[�N��t���Ă��܂��B

�ԓ��ɂ̓C���e���A�������Ă���A3��̃x���`�V�[�g�Ƃ����s�v�c�ȍ��Ȕz�u�ł��B

�p�b�P�[�W�ɕ`���ꂽ�o�X�̃C���X�g���[�V�����́A�Ȗʂ��������ǂ������̃{�f�B�������Ă��܂����A�~�j�J�[�̕��͎ԑ̑S�����V���[�e�B�[�Ƀf�t�H�������ꂽ��ɁA���Ȃ�J�N�J�N�������̂ɂȂ��Ă��܂��܂����B

���������̒m�����A�p�����[�J�[���͂��߂Ƃ��Ďv����������^�������̂ŁA�}�N�X�E�F�����Ǝ����J���������̂ƍl���ėǂ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���Ԃ̃v���g�^�C�v���w�E����m���͎��ɂ͂��������ǁA�C���h���Y�̃o�X�ԑ̂�������܂���B

�}�N�X�E�F���͂��̃o�X���^���g���āA���ɂ��X�N�[���o�X�i#527�j�AB.O.A.C.�p�b�Z���W���[�R�[�`�i���q�A���o�X�E#532�j�A�C���h�q��p�b�Z���W���[�R�[�`�i#530�j�A�~�j�o�X�i#524�j���A�{�f�B�㕔�̑��������ǂ��Ńs�b�N�A�b�v�E�o���i�}�N�X�E�F���E�g�C�E�L�����A�[�E#526�j�A�L���u�Ǝԑ䂾�����g���ă��b�J�[�i#538�j�A�t���[�c�E�g���b�N�i#540�j�A�L�����^���ԁi�T�[�J�X�E�o��#536�j�A�R�J�E�R�[���E�o���i#547�j�A�S�[���h�E�X�|�b�g�E�o���i#537�j�A�Ƃ��������f��������Ă��܂��B

�u�S�[���h�E�X�|�b�g�v�Ƃ����̂́A1993�N�܂ō���Ă����A�C���h�Ń|�s�����[�������I�����W�E�t���[�o�[�̐��������ł��B

�u�L�����^���ԁv�̓R�[�M�[�ɗL���ȃ��f��������܂����A���^����ɂ�����邱�ƂȂ��o�X���^��������Ă��܂��̂��X�S���Ƃ���ŁA�A���[���`���́uMUKY�v���u�f�I���v���^���炽������́u�͂��炭�N���}�v����������Ƃ��v���o�����܂��B

�J�^���O�̃C���X�g���[�V�������������A�G�A���C���̃p�b�Z���W���[�R�[�`�̓N���X�V�[�g�i���Ȃ��i�s�����������^�C�v�j�A�X�N�[���o�X��ԏ\���o�X�̓x���`�V�[�g�i���Ȃ����u���Ń{�f�B���ʂƑΖʎ������s������́j����蕪���邱�����������Ă��܂��B

�p�b�P�[�W�ɂ́uPrecision Die-Cast�v�i�����_�C�L���X�g���� ! �j�̃v�����g���ւ炵���ł����A�~���g���̕\�L�i�uPrecision Die-cast Scale Model Cars�v�j�ɐG�����ꂽ���̂ł��傤���B

���́u�j�b�L�[�v�Ɠ����悤�ɁA�u�����h���^���i���^�������\���Ȃlj��̍�����������̂ŁA�p�b�P�[�W�������ƃC���h���ł��邱�Ƃ��킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂���_������܂��B

��͂�A�~�j�J�[�̎d�グ�ł́u�z�C���v���l�b�N�ɂȂ邱�Ƃ����������܂��B

|

|

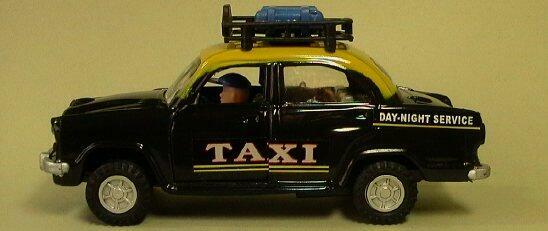

�@#521 Hindustan Ambassador Mk.�U�@ State Police�@from Maxwell Mini |

|

���́u�}�N�X�E�F���v�̉��v�Ȃǂɂ��Ă̋L�q���l�b�g��Ō������Ă����Ƃ���A�I�����C���V���b�v���ł́u�}�N�X�E�F���v���i�̍ɂ��q�b�g���Ă��܂����̂ł��ˁB������R���N�^�[���o�i�Ƃ��������ł��Ȃ��A�f�b�g�X�g�b�N�Ǝv����ɂ����Ȃ莝���Ă���l�q�̓X�Ȃ̂ł��B

�Ƃ��낪�X�̏��ݒn�̓X�y�C���̃J�i���A�����A�T�C�g�̓X�y�C����ł��B���[���D�𑗂�o��ŃR���^�N�g�����݂��Ƃ���A�T�C�g����������Ă��邤���ɉp��\���ɂ��邱�Ƃ��ł��A�y�C�p�����ς��\�ł��邱�Ƃ��킩��܂����B

���ʓI�ɑΉ��͒��J�A�����͕ی��t�����w�肳�ꂽ���̂́A�قڒʏ�̉��i�A�����̓��[���b�p���������]�����������Ƃ����I�}�P�t���ŁA�ȉ����Љ�郂�f������ɓ���܂����B

�f�b�h�X�g�b�N�ł��邱�Ƃ̏ؖ��ɂ́A������������ɂ��uSold Out�v�i�����j�ɂȂ�C�z�������A�ǂ���瓯��i�Ԃŕ����ɂ������Ă���悤�ł��B

�C���h���Y�Ԃł���A�u�q���h�X�^���E�A���o�T�_�[�E�}�[�N�U�v�̃|���X�J�[�B

�u�~���g���v�̓C���p���̐^���Ԃȃ|���X�J�[�����܂������A�}�N�X�E�F���̂��̃��f���́A�Ԏ�I���������A���h��̏a���Ƃ����A���S�Ɏ��́u�D�݁v�ł��B

�J�^���O��ł̏��i���́uState Police�v�i�B�x�@�j�ɂȂ��Ă��܂��B�Ԏ�I�����猾���ăA�����J�̏B�x�@�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A�C���h�̏B�x�@�Ɖ��߂��Ă��܂��B

�u�A���o�T�_�[�E�}�[�N�U�v�́A�C���h�́u�q���h�X�^���E���[�^�[�Y�v�Ђ��C�M���X�̃����X�E�I�b�N�X�t�H�[�h�E�V���[�Y�T�����C�Z���X���Y�����̂��n�܂�ŁA�ȗ��傫�ȃ��f���`�F���W�����Ɍ��݂ł�����ꑱ���Ă���C���h�̍����I���Y�Ԃł��B�ŋ߂̐��Y���́A�����U��1.8���b�^�[4�C��OHV���ڂ�������Ƃ������Ƃł��B

�f�B���L�[�^�R�[�M�[�ȂǂŁA���̃N���}�̌��ɂȂ��Ă��郂���X�E�I�b�N�X�t�H�[�h�̋��^��T�����̂������A�ǂ�������炵�����̂͌������炸�A������}�N�X�E�F���̓Ǝ��J�����i�ł͂Ȃ����ƍl���Ă��܂��B

�C���h���{�́A�A���Ԃ��獑���s�����邽�߂ɁA�O���Ԃ̗A�����֎~���܂����B���̐���͍����������ԎY�ƈ琬���ł̎����I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A���̌���P��I�Ɏ������܂����B

�����̎����ԎY�Ƃ�����ė����i�K�ŃC���h���O�ւ̗A�o�w�͂��Ȃ����Ηǂ������̂ł����A���ꂪ�s���Ȃ����������߂ɁA�����ԃC���h�̎����ԎY�Ƃ͍��ێs�ꂩ��藣����Ă��܂��A���{�̕ی쉺�ɂ��鍑���s��Ɉ��Z����̎����蒅���܂����B���̌��ʍ��Y�Ԃ̓n�C�E�R�X�g�ŁA���������ɒu����Ȃ����߂ɐϋɓI�ȃ��f���`�F���W���s���K�v���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂ł��B

���傤�ǁA�Љ��`�������ł̓����[���b�p�̎���Ƌ��ʂ�����̂�����ƌ�����ł��傤�B

���ꂪ�A�u�A���p�T�_�[�v�����݂Ɏ�������Y����Ă��闝�R�̂悤�ł��B |

|

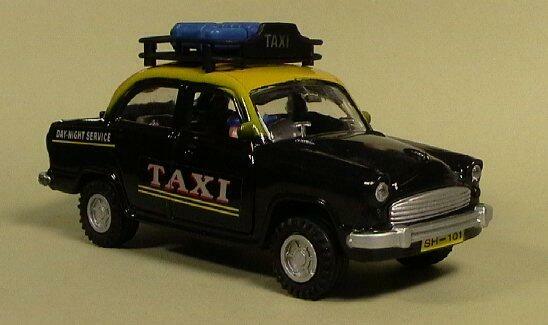

�@#522 Hindustan Ambassador Mk.�U Taxi�@from Maxwell Mini |

|

�������A�u�q���h�X�^���E�A���o�T�_�[�v�̃^�N�V�[�B

���{�f�B�ɉ��F�����́A�u�G�m�X�E�A�C���X�^�T���E�`�A�S�Ȃǂ̓�ēs�s�̃^�N�V�[�Ɠ����J���[�ŁA��������S�Ɏ��̍D�݁B

�A�J�f�~�[�܁i��i�܂��܂�8����j���l���Ęb��ƂȂ����u�X�����h�b�O$�~���I�l���v�i2008�N�̃C�M���X�f��j�ɂ́A�����o�C�i�{���x�C�j�̊X���ɂ��̐F�̃^�N�V�[���Ђ��߂��p���f���o����Ă��܂��B

�^�N�V�[�ƃ|���X�̃c�[�V���b�g�B�����u�A���o�T�_�[�v�ő��Ɂu#510�v�ŏ�p�Ԃ��A�u#520�v�ŏ��h�w���Ԃ�����Ă��܂��B�z�C���͂�����u�z�b�g�X�^���v�v�^�̃z�C���L���b�v�E�p�^�[�������X�s�[�h�z�C���`���̂��̂�t���Ă���A������1970�N��ȍ~�ł��邱�Ƃ��܂��B

�����J�i���A����������肵����A�̃��f���̐��������͂����炭�u�j�b�L�[�v��u�~���g���v���x���A80�N��ȍ~�Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�ԏ\���o�X�ƈ���āA�A���o�T�_�[�ł͗��ɎԖ��ƃu�����h�������[���h����Ă��܂��B

�i�オ�^�N�V�[�A�����|���X�J�[�̂��́B�j

�u�^�N�V�[�v�Ɓu�|���X�v�͓������^�������Ă��܂����A�ǂ������킯��������Ă���p�b�P�[�W���傫�����Ⴂ�܂��B�����^�N�V�[�A�E���|���X�̓����Ă������́B

������уJ�^���O�f�ڂ̃C���X�g���[�V�������A�^�N�V�[�̓{�f�B�����F1�F�̂��̂ɂȂ��Ă���A���������d�l�̃��f��������Ă���̂�������܂���B

|

|

�@#523 Premier President (Fiat 1100) Taxi�@from Maxwell Mini |

|

�p�b�P�[�W�̎Ԗ��́u�t�B�A�b�g�E�^�N�V�[�v�A�J�^���O�ł̎Ԗ��́u�v���~�A�E�v���W�f���g�v�ɂȂ��Ă������B

�u�t�B�A�b�g1100D�v�́A1200�O�������[�`�F�̃f�U�C�����V���v���ɂ����}�C�i�[�`�F���W�ԂŁA�C�^���A�{���ł̐��Y��1962�`1966�N�ł����A1964�N����́u�v���~�A�����ԁv�ɂ���ăC���h�ł����Y����A�u�v���~�A�E�p�h�~�j�v�Ƃ���2000�N�܂ō��ꂽ�����ł��B�u�v���~�A�E�p�h�~�j�v�Ɓu�v���~�A�E�v���W�f���g�v�̈Ⴂ�͗ǂ��킩��܂��A�����炭���̃N���}�����f���������̂Ɖ��߂��Ă��܂��B

�ȂɂԂ�t�B�A�b�g�Ƃ������ƂŁA���[�x�g�[�C��|���g�[�C�Y�Ȃǂ̃C�^���A�̃��[�J�[������Ă�����ŁA�����̃��f������u�C���X�p�C�A�v����Ă��邩������܂��A��͂�}�N�X�E�F���Ǝ����^���l���Ă��܂��B

���̓}�N�X�E�F���̌���̔��́A�ɂ߂ĕs�v�c�ȍ\���ɂȂ��Ă��܂��B

���̃��[�J�[�ł́A�ЂƂЂƂ̐��i�̂��߂ɓ���̕i�ԥ�Ԗ��E�C���X�g���[�V���������č������������A�e���i���p��O��ɍ��ꂽ�W�F�l���b�N���̂ǂ��炩�Ȃ̂ł����A�}�N�X�E�F���͂Ђ��̔���2�̐��i�̎Ԗ��E�C���X�g��\�����Ă���̂ł��B

�܂�A�A���o�T�_�[�̃^�N�V�[�ƃt�B�A�b�g�̃^�N�V�[�́A�����^�N�V�[�Ƃ������ƂŎ��͓����p�b�P�[�W�ɓ����Ă���̂ł��B����4�ʂ̂����A2�ʂɁu�A���o�T�_�[�v���A�c��2�ʂɁu�t�B�A�b�g�v��������Ă������B���Ƃ��u�G�R�v�ȁA��������肵�����@���ƌ�����ł��傤�B�������Ȗʂɂ͕i�Ԃ�������Ă��܂��B

�ו����͂������_�ł́A�����ƈႤ�i���͂����̂ł͂Ȃ����ƈ�u���h���Ă��܂��܂��B

���肵�����̂ł́A�c���̖������Ɉ�����ꂽ�ʏ�̂��̂ƁA�\�ʂɃr�j�[���E�R�[�g�������c���̂������́iPP���H�ƌ�������́j��2�킪����܂����B�����炭�c������̂��̂͋ߔN�̐��Y���ł͂Ȃ������傤���B

|

|

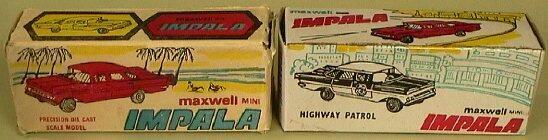

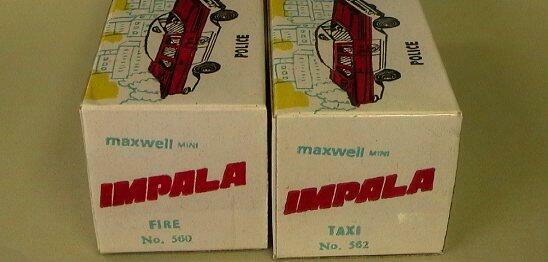

�@#559 Impala Highway Patrol�@from Maxwell Mini |

|

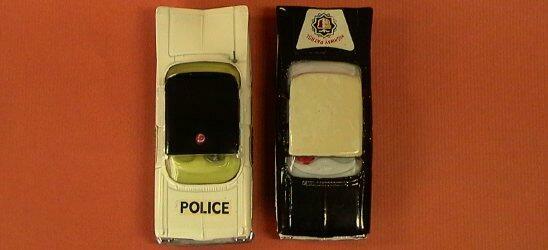

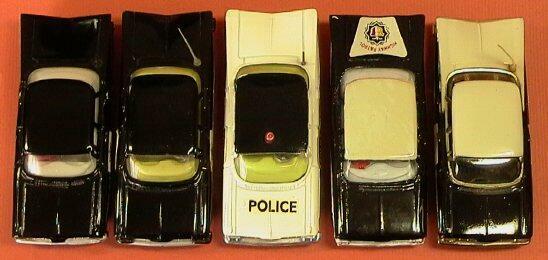

�����C���h���Ń~���g�����C���p���̃|���X�����܂������A�}�N�X�E�F�����C���p���́u�n�C�E�F�C�E�p�g���[���v�����܂����B�~���g�����R�[�M�[�́u#223-A�v�Ɏ��Ă���̂ɑ��āA�}�N�X�E�F���́A�R�[�M�[�́u#481-A�v�Ƀc�N�������Ă��܂��B�V���V���{�f�B���ʉ����ɂ܂ʼn�荞��ł���`���ł��B

�u�n�C�E�F�C�E�p�g���[���v�Ƃ������A�����炭�̓C���h�̃n�C�E�F�C�E�p�g���[���ł͂Ȃ��A�A�����J���E�|���X���C���[�W�������̂ł��傤�B�C�M���X�x�@��V�J�S�s�x�̂悤�ȁA�`�F�b�J�[�E�p�^�[���̃f�J�[�����t���Ă��܂��B

�}�N�X�E�F���́A���́u559�v�Ԃ́u�n�C�E�F�C�E�p�g���[���v�Ƃ͕ʂɁA�u561�v�ԂŁuImpala Police�v�Ƃ������i�����J�^���O��Ɍ����܂����A�ǂ������J���[�����O�̃��f���Ȃ̂��͖��m�F�ł��B

���ɂ͎Ж��^�u�����h���^���Y���\���A�Ƃ��ɉ��̃��[���h������܂���B

|

|

�@#560 Impala Fire�@from Maxwell Mini |

|

�~���g���ł͐�1�F�́u�|���X�v������܂������A�}�N�X�E�F���ł͐ԁ^���c�[�g�[���̓|���X�ł͂Ȃ����h�w�ߎԂł��B

������ɁA�ʂ���Ȃ��uFIRE�v�̃T�C����t���Ă��܂��B

|

|

�@#562 Impala Taxi�@from Maxwell Mini |

|

�������A�C���p���̃^�N�V�[�B

�p�b�P�[�W�̃C���X�g���[�V�����́A�n�C�E�F�C�E�p�g���[���Ə��h�w�ߎԂł͓s��̊G�ł������A�^�N�V�[�ł͉��̂����V�̖̐�����r�[�`�ɂȂ�܂����B

�ʂ����Ă���́A�C���h�̕��i�Ȃ̂��A����Ƃ��t�����_��J���u���C���[�W�������̂ł��傤���B

�R�[�M�[��������u�o�[�~���[�_�E�^�N�V�[�v�i#430-A�j���v���o�����܂��B

�t�@�C�A�`�[�t�ƃ^�N�V�[�̃c�[�V���b�g�B

������̃T�C���̃J�^�`����蕪���Ă��܂��B

���F�̐F�ʁA���Ƀc���̂���h���A�v���X�`�b�N�̏���������z�C���ȂǁA����ĥ���̐��i�ɂ͌�����Ȃ��u�L�b�`���v�Ȗ��킢�U�����Ă��܂��B���Ԃ�́A���̎���̃C���h���i�łȂ���Ύ��������Ȃ��������Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�q���h�D�[�̐_�X�̌��F�̐����A�C���h�f��̃G�s���[�O�ŗx����_���X�̃V�[�����v���o���������B

|

|

�@#562 Impala�@from Maxwell Mini |

|

�n�C�E�F�C�E�p�g���[���^�t�@�C�A�`�[�t�^�^�N�V�[�̌��ɂȂ����A�C���p���̃Z�_���B

�|���X�^���h�^�^�N�V�[�̓J�i���A�����̓X����ŋߓ��肵�����̂ŁA�r�j�[���E�R�[�g���ꂽ�c���c���̔��ɓ����Ă���̂ɑ��āA�Z�_���̂͂���������莞�����Â��A�c���̖��������ɓ����Ă������B�z�C�����Ⴄ�^�C�v��t���Ă��܂��B

�{�f�B�̓��^���b�N�̃��C�����b�h�ł����A���^���b�N�̓h���Ƃ����̂͒ʏ�̃I�y�[�N�i�����x�̖����h���j�̂��̂��h�����ނ��������悤�ŁA���ɗ��ʂȂǂ͂��Ȃ�r�ꂽ�h���ʂɂȂ��Ă��܂��B

�p�b�P�[�W�́A��ɂ���ĂЂƂ̔��̕ʁX�̖ʂɁu�^�N�V�[�v�u���h�v�Ȃǂ�������ꂽ�`���ŁA

�uPOLICE�v�uFIRE�v�uTAXI�v��3�킪�ЂƂ̔��ɁA����1��ɂ̓m�[�}���E�Z�_���ƃn�C�E�F�C�E�p�g���[�����������Ă��܂��B

��{�I�ɂ̓~�j�J�[�̓R���N�V�����E�g�C�ł�����A�^�N�V�[����肵���l�ɑ��āA�u�|���X����h�������Ă���̂��v�Ƃ�������`���邽�߂̃~�j�E�J�^���O�I�Ȗ������ʂ������̂ł��傤�B

�R�X�g��}�����i�Ƃ��Ă͂Ȃ��Ȃ��D��Ă���Ǝv���܂����A���݂̖ڂŌ���ƁA���e���̌�F���u�s���\���v�̂�������������˂܂���B���̒��ɓ����Ă��Ȃ����i�������Ă��邩�̂悤�Ȍ����^���邩��ł��B���̍Ȗʂɂ́A���e���i�̖��O�ƕi�Ԃ����L����Ă��܂��B

�ʂ����Ă����̃~�j�J�[�́A�C���h�����ł͂ǂ̂��炢�̉��i�Ŕ������̂ł��傤���B

|

|

�@�P��̋��^��r |

|

�}�N�X�E�F���̃C���p���ɂ��ẮA�R�[�M�[����e�����Ă���̂͂قږ��炩�Ȃ̂ŁA�P��̋��^��r�����Ă݂邱�Ƃɂ��܂��傤�B

��ɂ��������悤�ɁA��r�Ώۂ̓R�[�M�[�́u#223-A�v�i�{�f�B�Ɨ����ʏ�̈ʒu�ŕ�������Ă������́j�ł͂Ȃ��A�u#481-A�v�ł��B�{�f�B�̓T�C�h���[���̈ʒu�ŏ㉺��������Ă���A�V���V���{�f�B���ʉ����ɂ܂ʼn�荞��ł��܂��B�R�[�M�[�ł́A�{�f�B�̕����ʒu�Ƀv�����i�����ݍ��ނ��ƂŁA�T�C�h���[���̃��b�L���Č����Ă��܂����B�R�[�M�[�炵���Ǝ��̍H�v�ƌ�����ł��傤�B

�R�[�M�[�ł̐��Y���Ԃ́u#223-A�v�i�V�{���[�E�X�e�[�g�p�g���[���j��1959�N12������1965�N�ł��B

���̋��^�́A�m�[�}���Z�_�����u#220-A�v�i1960�N1���`1965�N�j�A�^�N�V�[���u#221-A�v�i1960�N6���`1965�N�j�A���h���u#439-A�v�i1963�N1���`1965�N�j�ł����B

����u#481-A�v�i�C���p���E�|���X�E�J�[�j��1965�N8������1969�N�ŁA���S�Ɂu#223-A�v�̌�p�Ƃ������Y����Ă���A���^�I�ɂ��ʂ̂��̂ł��B

������́A�^�N�V�[���u#480-A�v�i1965�N7���`1967�N�j�A���h���u#482-A�v�i1965�N6���`1969�N�j�A�㉺�����̃{�f�B���������āA��㕔���o���ɉ��������P���l���o���i#486-A�E1967�N3���`1969�N�j�A�v�[�h���E�g���b�N�i#511-A�E1970�N12���`1972�N�j������܂����B

�R�[�M�[���X�s�[�h�z�C��������钼�O�́A�Ⓒ�����}���Ă������̐��i�ł��B

�R�[�M�[�̂��́u�{�f�B�㉺���������v�́A�~�j�J�[�j�̏�ł����ɓ��قȐ��^���@�ƌ����܂�����A���������}�N�X�E�F���̃C���p��������ƑS�����������������̗p���Ă��邱�Ƃ��猾���āA�R�[�M�[���u�Q�l�ɂ��Ă���v���Ƃɋ^���͂Ȃ��ƌ����Ă����ł��傤�B

�R�[�M�[���A���������O��̃O�����^�o���p�[����ƈ�̂ōČ����Ă����T�C�h���[���̃��b�L���i�́A�}�N�X�E�F���ł͏ȗ�����Ă��܂��܂����B�R�[�M�[�͂킴�킴���̂��߂Ƀ{�f�B���㉺�������Ă����悤�Ȃ��̂Ȃ̂ŋɂ߂Ă��������Ȃ��̂ł����A���̕��}�N�X�E�F���͏㉺�������������āA�|���X�^���h�^�^�N�V�[�Ƃ��Ƀc�[�g�[�����Č����A1�F�{�f�B�́u�~���g���v���i�ɑ���A�h�o���e�[�W���Y���o���܂����B

�R�[�M�[�Ƃ̔�r�ł́A�}�N�X�E�F���͍ו��̕\���A���^��ԂȂǁA���܂��낵���Ƃ͌������A�R�[�M�[���^�̏��n���Ă̐��Y�i�Ƃ͌����Ȃ����Ƃ͖��炩�ł��B

�}�N�X�E�F���́A�A���e�i�������㓔���ȗ�����Ă��܂��B

�R�[�M�[�ł̓e�[���t�B���̃V���[�v�ȃG�b�W�̗��������^�A�B���ɂȂ�Ȃ����[���h�A�z�C���̏����ȂǁA�܂��Ɏ��M�Ɗј\���������܂��B���ɐ��i�����悤�Ƃ��Ă��A�����ȒP�ɓ����i���̂��̂��ʎY�͂ł��Ȃ��A�Ƃ������Ƃł�����̂ł��B

�}�N�X�E�F���̗����͕�������͂���܂��A�ԑ�̃t���[����A�N�X�������e���Ă���ʕ����������R�[�M�[�ƍ������Ă��܂��܂����B�{�f�B���̂��͎̂��Ԍ`����g���[�X���čs���Ύ���͓̂��R�ł����A���������Ƃ��낪���Ă���Ƃ������ƂŁA�R�[�M�[�̉e���������Ă��邱�Ƃ��o���Ă��܂��܂��B

���̃t�����g�E�r���[�ł́A�����R�[�M�[�A�E�K�}�N�X�E�F���ł��B

��̓C���h���i���m�A�����}�N�X�E�F���A�E�̓~���g���B

�S���ł́A�}�N�X�E�F�����킸���ɃR�[�M�[��菬�����Ȃ��Ă��܂��B

���Ȃ݂ɁA������~���g���i�C���h�j�^�R�[�M�[�i1st�j�^�R�[�M�[�i2nd�j�^�}�N�X�E�F���i�C���h�j�^�吷���~�N���y�b�g�E�t���N�V�����ł��B

�S���I�ɂ̓R�[�M�[��2����ԑ傫���A�C���h���~���g���ƃ}�N�X�E�F���������菬�����A�吷��������ɏ������Ȃ��Ă��܂��B�������吷���̃��[���h�̊m�����͏G��ł��B

���ۂɃR�[�M�[���u�����v������Ђ����������ǂ����̑F���͕ʂƂ��āA���̎���Ɂu�C���p���v���A���ςɖ����I�ȃt�H�������������N���}�̃V���{���ł���A�ߋ�Ƃ��Ă̖��͂������Ă����Ƃ������ƂȂ��ł��傤�B |

|

�@#515�@Lincoln Continental Ambulance Car�@from Maxwell Mini |

|

�����J�[���E�R���`�l���^���́u�A���r�������X�E�J�[�v�B

�����Ԃ̑㖼���Ƃ������ׂ������J�[���ɐԏ\����\��t���Ă��܂����o�ɂ͂�����Ƌ����܂����A�����g�~�J�ɂ����ăL���f���b�N�̐ԏ\���Ԃ����������炢�Ȃ̂ŁA���Ȃ����ᔻ�͂ł��܂���B

�M�d�ȋ��^���g���Ă̐F�ւ��o���G�[�V�����E���f���ł�����A����Ȃ��Ƃ͌����Ă͂����Ȃ������A�Ƃ����ʂ��傫���̂��Ǝv���܂��B

���̃��f���̓}�N�X�E�F���Ƃ��Ă͒��������X�P�[�����f���ŁA�u#505�v�Ńm�[�}���E�Z�_���A�u#513�v���|���X�A�u#514�v�ŏ��h�w�ߎԂ�����܂����B�������|���X�Ə��h�͓����悤�Ȑ�1�F�̃��f���ł��B

�p�b�P�[�W�́u�m�[�}���v�u�|���X�v�u���h�v�u�ԏ\���v�݂ȋ��p�A�����āu�����Z�f�X1100�v�Ƃ����p�����Ȃ��Ă���A�ŏ��͂Ă�����Ⴄ���i�������ė����̂��Ǝv���܂����B

���X�P�[���̃����J�[���Ƃ������ƂŎv��������̂́A�}�b�`�{�b�N�X�E���M�����[�z�C������́u31C�v

�̋��^�i1964�N���o�j�ł��B

�Ӓn������r���Ă݂�ƁA�C���p���ȏ�Ɏ��Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B

��������������Y�j�[����̏��n���^�Ő��^���ꂽ���̂ł͂Ȃ��ł��傤�B

�}�N�X�E�F���̓{�f�B�Ɨ��Ƃ̓���݂������A�z�C���̏������܂߂Ďԍ������Ȃ荂���Ȃ��Ă��܂��܂����B�t�Ƀ}�b�`�{�b�N�X�́A�T�X�y���V�������o�N�ω��Ŏ��A���݉߂��Ă���Ƃ����D�ΏƂɂȂ��Ă��܂��B�A�����J�ԂȂ̂ɁA�C�M���X���^�C���h���Ƃ��ɉE�n���h���Ȃ̂��ʔ����Ƃ���B

�}�N�X�E�F���̗��ɂ́A��������������̕��������܂�Ă���A�uMAXWELL PRODUCT LINCOLNCONTINENTAL MINI SUPERFAST�v�ƂȂ��Ă��܂��B���[���h���������߂ɁA��̉摜�ł��قƂ�Ǔǂނ��Ƃ��ł��܂���B�v���̃��b�L�p�[�c�̂悤�Ɍ����܂����A���ۂ͗����_�C�L���X�g�����B

�����]���āuMINI SUPERFAST�v�Ə����Ă��܂������ƂŁA�}�b�`�{�b�N�X���u�Q�l�ɂ��Ă���v���Ƃ��o���Ă��܂��܂����B���ꂾ���Ń��Y�j�[�̏��W��N�Q����\���������ł�����A�S���]�v�Ȃ��Ƃ��������̂ł��B���������Y�j�[���uSUPERFAST�v���C���h�����ł܂ŏ��W�o�^���Ă������ǂ����͂킩��܂���B

�p�b�P�[�W���}�b�`�{�b�N�X�Ƃقړ����ɂȂ��Ă��܂��B���������Ƃ���ɂ����������ӂ��ƁA�u�R�s�[�i�v�̂�������Ȃ��ł��ނƎv���̂ł����c�B

|

|

�@Hindustan Ambassdor Taxi from Centy Toys |

|

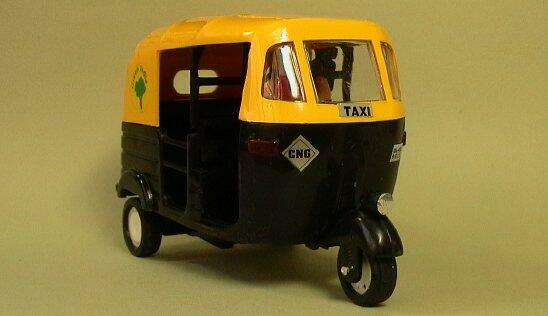

�j���[�f���[�Ɂu�Z���e�B�E�g�C�Y�v�iCenty Toys�^C-138, Mansarovar Garden, New Delhi 110015�^�j���������[�J�[������A�����ŃN���}�̃I���`��������Ă��܂��B

1990�N�n�Ƃ̐V������Ђł����A����ł�2010�N��20���N���}���邱�ƂɂȂ�܂��B

�j���[�f���[�ɐ��Y���_��2���������A��p�ԁ^�W�[�v�ށ^�o�X�`�g���b�N�^�I�[�g3�ւȂǂ́u���C�g�E�R�}�[�V�����E���B�[�N���v�A�I�[�g�o�C�^�d�ԁ^��s�@�ȂǁA���L�����i���C���������Ă��܂��B

���i�̓_�C�L���X�g�ł͂Ȃ��A�S�ăv���X�`�b�N���ł��B�L���b�`�t���[�Y�ɂ́uQuality toys for Kids�v���������Ă��āA�����E���S�E���i���ŁA���u�����v�I���`���̒��|���V�[�ɂ��Ă��܂��B��l�Ώۂ̃R���N�V�����E�A�C�e���Ƃ������́A�ߋ�[�J�[�ɓO�����p���ł��B

���i���C���͓��Ђ̃T�C�g�icentytoys@gmail.com�j�ł����ɂȂ�܂��B

1/32�X�P�[���̃A���o�T�_�[�ȂǁA��ςɖ��͓I�ȃ��f��������A�j���[�f���[�̓��Ј��ɒ��ڃ��[����ł����̂ł����A�u���i�̉��i�ɑ��āA��������ϊ����ɂȂ�Ǝv���܂��B�v�Ƃ����ԐM�͗������̂́A���̌��̓I�ȑ����̋��z��x�������@���w�����郁�[�������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B

�Z���e�B����̒��ړ���͒��߁A�C���h���C�M���X�̃l�b�g�I�[�N�V�����ɂł��o��@���҂Ƃ��Ǝv���������Ƃ���A���{�ŃC���h�G�݂������Ă���ʔ̃T�C�g�i���N�_�����p�C���Y�N���u�^http://www.rakuten.co.jp/pinesclub/470295/�j�ŋ��R�ɔ������A���肷�邱�Ƃ��ł��܂����B

���ƌ����Ă����͓I�Ȃ̂̓p�b�P�[�W�ł��傤�B

�A���[���`���̃u�[�r�[�����A�u���K���A���}�b�`�{�b�N�X�̏����̂悤�ɁA�u���X�^�[�̓J�[�h�Ƀz�`�L�X���߂���Ă��邾���ł��B���̕����̗ǂ��_�́A�u���X�^�[���u�j��v�K�v���Ȃ��A�z�`�L�X�̐j�������͂����ă~�j�J�[�����o���A�B�e���I�������A�܂��z�`�L�X�j��܂�Ȃ��āA���ɖ߂��Ă���Η����̂ł��I

�J�[�h���ʍ���Ɂu�ő召�����i�F62���s�[�v�̕\��������܂����A���������ĒP���Ƀ��[�g���Z����ƁA120�~���炢�ɂȂ�܂��B�Z���e�B�E�g�C���A�u���i�̉��i�ɑ��ē��{�ւ̑����������Ȃ��Ă������܂��v�ƌ����ė����̂����Ȃ����܂��B�u�ő召�����i�v�iMax Retail Price�j �́uM.R.P.�v�Ɨ����A�����ł���ȏ㍂�������Ă͂����Ȃ��A�Ƃ������i�̕\���ł��B

�u�d�r���v��Ȃ��v�u�L�Q�Ȍ��ޗ����g���Ă��Ȃ��v�u�댯�ȃV���[�v�E�G�b�W���Ȃ��v�u����ł��ăX�P�[���E���f���I�v�Ƃ����Z�[���X�E�g�[�N�������܂��B

�����̉��F�����������āA���{�f�B�̕����͓h������Ă��܂��A������L�Q�h���̃��X�N�����������߂̍H�v�ł��傤���B

�v���o�b�N�E�g�C�ł���Ȃ���A���ɒ[���ȃv���|�[�V�����������Ă���A�q���h�X�^���E�A���o�T�_�[�����f���Ƃ��Ă͑�ςɏG��Ǝv���܂��B

���ʂɁuCNG�v�̃}�[�N��t���Ă��܂����A���͂���́u�^�N�V�[�v�̈Ӗ���A���ԃ��[�J�[�̃G���u�����ł͂Ȃ��A���k�V�R�K�X�iCompressed Natural Gas�j���Ӗ����܂��B

�C���h�̓s�s���ł́A�r�C�K�X�Ȃǂɂ���C�������N�X�[�������Ă������߁A�A2001�N�ɂ��ׂĂ����p�Ԃ�CNG�R�����g�p���邱�Ƃ��`���Â���ꂽ�̂ł��B����ɂ���āA�o�X�^�^�N�V�[�Ȃǂ������ĐV�K�i�̎ԗ��ɐ�ւ����܂����B�uCNG�v�}�[�N�́A���̋K���ɓK���������q�ł��邱�Ƃ�����������̂ł��B

�g���^���A�g���^�E�L�����X�J�E���[�^�[�iTKM�j���A��̓��f���ł���J���[���ƃ~�j�o���^�C�v�̃C�m�[�o��CNG�Ԃ��C���h�ŊJ���E�̔����Ă��܂��BCNG�R���̓j���[�f���[�⃀���o�C�œ��肵�₷���A����ɃA�[�O���[��X�[���g�ȂǑ��s�s�Ɋg�債����悤�ł��B

�u�d�r���v��Ȃ��v�u�L�Q�Ȍ��ޗ����g���Ă��Ȃ��v�Ƃ����ߋ�i�ł̕\���Ƃ��ǂ��A�C���h�ł́u�G�R�v�ւ̊S�����܂��Ă��邱�Ƃ����������܂��B

�v���X�`�b�N���ł����A�O�h�A�͊J�A�N�V�����������܂��B�n���h�����C���e���A��̂ƂȂ��Ă���Ƃ������u�G�R�v�ȏ����ŁA�E����j���̃��X�N��}���Ă��܂��B

���ɂ͎Ж��^�u�����h���^�X�P�[�������L����܂��B

|

|

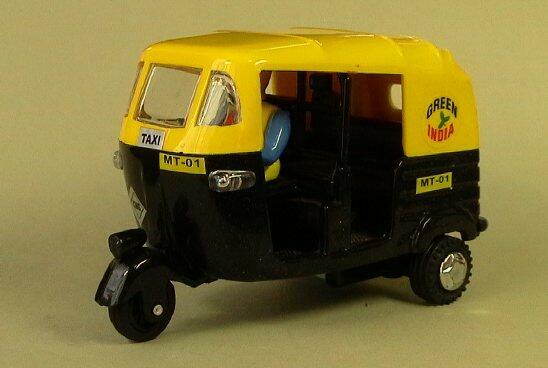

�@CNG Auto Rickshaw from Centy Toys |

|

�������u�Z���e�B�E�g�C�Y�v�̐��i�ŁA�C���h�s�X�̕������ɂȂ��Ă���u3�փ^�N�V�[�v�B

�u�I�[�g�E���L�V���[�v�ƌ����A�Ԃ�́uAuto Rickshaw�v�i���b�N�V���E�j�ł����A���炩�ɓ��{��̗͎ԁi���L�V���j���痈�Ă��錾�t�ł��傤�B

�u�l�͎ԁv���l�̉g�����̂ł���̂ɑ��āA�G���W���ʼng���Ƃ������ƂŁu�I�[�g�E�͎ԁv�Ƃ������̂Ǝv����܂��B���Ȃ݂Ɏ��]�Ԃʼng�����̂́u�T�C�N���E���L�V���[�v�ƌ����悤�ł��B

�u�A���o�T�_�[�v�Ɠ����`���̃p�b�P�[�W�B���ꂾ�ƁA�C���h�̎q�������͂��Ƃ��A�ό��q�̂��y�Y�i�����Ă̎��v���������Ƃł��傤�B�u�ő召�����i�v�́A�A���o�T�_�[��肳��Ɉ����A60���s�[�i��115�~�j�ł��B

�J�[�h���ʂɂ͎��Ԏʐ^�����邽�߁A�w�b�h���C�g�K�[�h���փt�F���f�[�����������Œlj�������A�t�����g�K���X�̃s���[��������H����Ȃǂ̃f�B�e�[���A�b�v�H�������A�ȂǂƂ����ǂ���ʍl�����A�^�}���悬��܂��c�B

�X�P�[���͖��L����Ă��܂��A���ԃX�y�b�N�������̂Ŋ���o�����ɂ��܂����A����Ă���l�`���傫������l���āA1/24�`1/20���炢�ł��傤���B

���̃��f�����uCNG�v�}�[�N��\���Ă��܂����ACNG�R���K���͂����������I�[�g�E���L�V���[�ɂ܂ŋy���O��Ԃ�ł����B

���������ď��i���́uCNG�@�I�[�g���L�V���[�v�ɂȂ��Ă��܂����A�uCNG�v�͔R����ʂ̕\���ŁA���ԃ��[�J�[���ł͂���܂���B

���ʂɕt���Ă���uGreen India�v�̃V���{���}�[�N���A���L�����y�[���̂��̂ł��傤�B

|

|

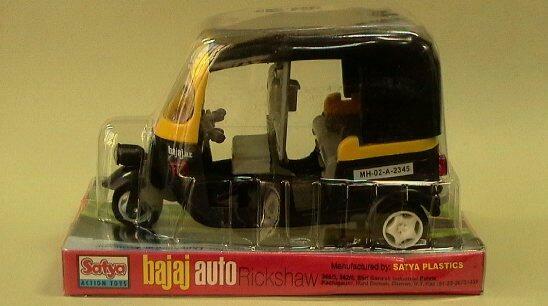

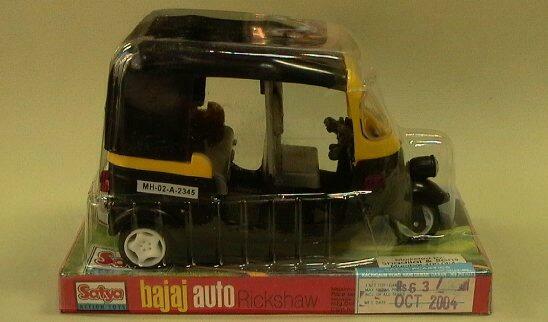

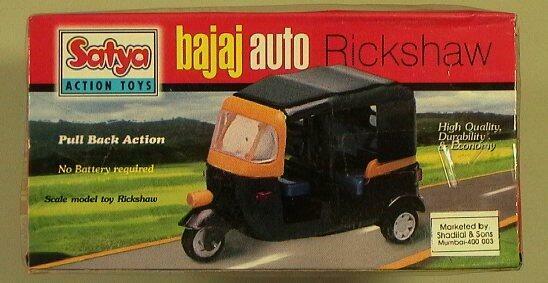

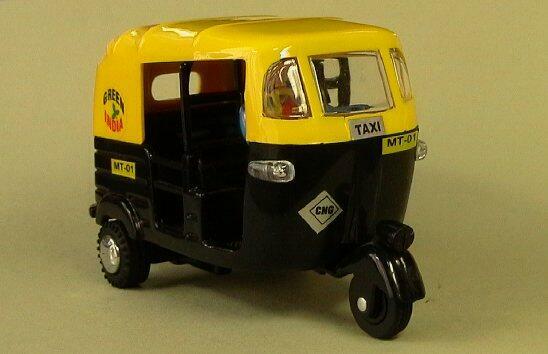

�@Bajaj Auto Rickshaw�@from Satya Plastics |

|

�u�Z���e�B�E�g�C�Y�v��2��ƈꏏ�ɓ��肵�����̂ŁA�uCNG�v�R���������ȑO�̌Â��^�C�v�̃I�[�g���L�V���[�B

�u�Z���e�B�v�̐��i�ł͂Ȃ��A�uSatya�v�Ƃ������[�J�[�̂��̂ł��B�}�n�g�}�E�K���f�B�[�̓N�w�ɏo�ė����u�^���v�i�T�e�B���j�Ɠ����Ԃ�̂悤�ł��B

���̃p�b�P�[�W����ςɖ��͓I�ŁA�u���X�^�[�J�[�h�`�����ۑ��ɂ��R���p�N�g�ł��B

�u�Z���e�B�v���j���[�f���[�������̂ɑ��āA���̉�Ђ̓����o�C�i���{���x�C�j�̏��݂ł��B

�p�b�P�[�W�Ɂu2004�N10���v�̕����������܂����A2001�N��CNG�R���K���ȍ~���A�I���`���Ƃ��Ă������c���Ă����̂ł��傤�B

�ubajaj�v�͍Ō�́uj�v�̌��ɕꉹ�������A���ꂾ�Ɖ��Ɣ��������炢���̂��r���ɕ��܂����A�u�o�W���C�E�I�[�g�E���~�e�b�h�v�Ƃ������ԃ��[�J�[�̖��O�̂悤�ł��B�C���h�l�V�A�ł̓I�[�g�E���L�V���[�̂������u�o�W���C�v�ƌĂԁA�Ƃ����L��������܂����B

CNG�K���ȑO�̎��q�̂��߁A�uCNG�v�V���{��������܂���B

�l�`������Ă��Ȃ��������A�X�P�[���E���f�����������A������o�F�̏o���ƌ�����̂ł͂Ȃ��ł��������B���{�̃I�[�g�O�ւɎ������͋C�ł����A��ςɋ@�\�I�ȃJ�^�`�����Ă��܂��B

���̃��f����������A�~�����Ƃ�����������������̂ł́H

�����̂�����́A�O�L�u���N�_�����p�C���Y�N���u�v�̃T�C�g�ihttp://www.rakuten.co.jp/pinesclub/470295/�j���������������B

�j�b�L�[�^�~���g���^�}�N�X�E�F���Ȃǂ̌Â��_�C�L���X�g���܂߂āA�uMADE IN INDIA�v�L�������i�Ɏn�߂ďo��܂����B

�Z���e�B��CNG�ԂƂ̃c�[�V���b�g�B�X�P�[���͓������炢�Ɍ����܂��B |

|

�@Hindustan Ambassdor Taxi from Min Toy |

|

������̓C�M���X�o�R�œ��肵���u�q���h�X�^���E�A���o�T�_�[�v��1/32���f���B

���f���S���̓o���p�[to�o���p�[��132mm�A�A���o�T�_�[�̑S����4312mm�Ƃ�������������̂ŁA�قڐ��m��1/32�ɂȂ��Ă��܂��B

������I�[���E�v���X�`�b�N���ŁA�v���o�b�N�E���[�^�[�t���B

�㔼�g�����̃h���C�o�[�l�`�̕t�����g�C�E�J�[�ł����A�Ɠ��̕��͋C�������Ă��܂��B

���ɂ́uMIN TOY�v�̃��[���h������܂��B�V���{���}�[�N�̃��`�[�t�̓y���M���ł��傤���B

�����l�b�g��ʼn摜���������́A�Z���e�B���̕ʃo�[�W�������Ǝv�����̂ł����A���ۓ͂��Ă݂�ƁA�Z���e�B�Ƃ͊��S�ɕʋ��^�ł����B�h�A�͊J���܂���B

�uMIN TOY�v�Ō����������Ă��A����炵����������炸�A�ڍׂ͕s���ł��B

�Z���e�B���i���^�̐��̓��������j�Ƃ̔�r�ł́A��͂�Z���e�B�̃v���|�[�V�����̗ǂ������������錋�ʂɂȂ�܂��B

���͍�����A�~���E�g�C�^�Z���e�B�^�}�N�X�E�F���B

���W�G�[�^�[�E�O�����̃p�^�[�����قȂ��Ă���A�}�N�X�E�F���̂��̂��N�����Â��̂ł��傤�B

|

|

�@CNG Auto Rickshaw from Shinsei |

|

�A���o�T�_�[�Ɠ����ו��ŁA�C�M���X������肵���I�[�g�E���L�V���[�B

�C�M���X�ݏZ�̏o�i�҂́u1/24�v�Ƃ��Ă��܂������A�Z���e�B�̂��̂�肩�Ȃ�傫���A�l�`�̃T�C�Y���猾���ƁA1/20�`1/18���炢����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�ŋ߁A�����R���N�V�����̃J�T�����炷�w�͂����Ă���Ƃ���Ȃ̂ɁA�܂����̂悤�ȑ啿�ȃ��f���̃o���G�[�V���������B���Ă��܂��܂����B�^�C��C���h�l�V�A�Ȃǂ�3�փ^�N�V�[���W�ɔ��W���Ȃ��悤�ɁA���ӂ��Ȃ�������܂���B

���́A�Z���e�B�i�E���j�Ƃ̑傫����r�B������摜�Ō������ɂ̓Z���e�B�Ɠ������f�����Ǝv���܂������A�T�C�Y���炵�đS���Ⴄ���f���ł����B

�����̗������[�^�[��A�uI LOVE MY INDIA�v�̃L���b�`�t���[�Y�Ȃǂ��܂߂āA�ׂ����V�[���\�肪����Ă��܂��B������Z���e�B���l�ɁACNG�R��������Ĉȍ~�̎��q�ł��B

���[�^�[�͂�����̂́A���́u�I�[�g�E���L�V���[�v�ł͗����͌����Ȃ̂������ł��B

�U�����������̂ŁA���s�K�C�h�u�b�N�ɂ́A�u1��������Ă��Ă͂����Ȃ��v�Ə�����Ă��܂��B

���͂��̃��f���A���ʂɂ́uSHINSEI�v�̃u�����h�}�[�N�������Ăт�����B

����1970�N��̔��Ɂu�~�j�p���[�v�ȂǂY�������{�́u�V���H�Ɓv�Ɠ����V���{���}�[�N�ł��B

�V���Z�C�́A�g���b�N�̃V���[�Y�Ȃǂ����Ȃ艢�E�Ăɂ͗A�o�����悤�ł����A���̃v���X�`�b�N���̃��f�������{����A�o���ꂽ���̂��A���邢�̓C���h�̍H��ō��ꂽ���̂��A�����̔N��̂��̂��A�p�b�P�[�W�������Ă���̂Œ肩�ł͂���܂���B

�C���h���~�j�J�[��T���Ă��āA�v��ʔ��������邱�ƂɂȂ�܂����B

|

|

�@CNG Auto Rickshaw from Min Toy |

|

�����ド�b�N�t���́u�q���h�X�^���E�A���o�T�_�[�v������Ă���u�~���E�g�C�v���́uCNG�I�[�g�E���L�V���[�v�����B

�傫���́u�V���Z�C�v�̂��̂����菬�����A�u�Z���e�B�E�g�C�Y�v�̂��̂ƒ��x�������炢�B

�������A���^�I�ɂ̓Z���e�B�Ƃ͕ʂ̂��̂̂悤�ł��B��������̃u�����h�����́uCNG�I�[�g�E���L�V���[�v�̃I���`���Y�E�������ė������Ƃ��킩��܂��B

������u�V���Z�C�v�A�u�Z���e�B�v�A�u�~���E�g�C�v�B

���������܂���C�Â����̂ł����A�C���h�ł�CNG�K����2001�N�ł�����A�u�V���Z�C�v���̃��f�����uCNG�v�}�[�N��t���Ă���Ƃ������Ƃ́A���Ȃ��Ƃ�2001�N�ȍ~�̐����Ƃ������ƂɂȂ�킯�ŁA���{���͂Ƃ��̐̂Ƀ~�j�J�[���Y����߂Ă��܂��Ă���u�V���Z�C�v�u�����h���A�v��ʂƂ���Ő��������Ă��邱�ƂɂȂ�킯�ł��B

���ɂ́u�~���E�g�C�v�̃y���M���̃}�[�N�B

���̃��f���ɂ��h���C�o�[�l�`������܂��B

���̎�̑傫�ȃT�C�Y�̃��f���͂���őł��~�߂ɂ������ł����ANHK-BS�ł���Ă����u�K���f�B�[�v�̉f������Ă��܂��A���������C���h�̕s�v�c�Ȗ��͂ɍR���Ȃ��Ȃ��Ă��邱�̍��ł��B |

|

�@�l�b�g�I�[�N�V�����ł̏o�i���ӊO�ɏ��Ȃ��Â��C���h���~�j�J�[ |

|

�Ƃ���ŊC�O�̃l�b�g�I�[�N�V�����ŁA�C���h���̌Â��~�j�J�[���o�i�����_���͋ɂ߂ď����ł��B

�A���[���`���ɂ��ẮA�v���̃V���b�v���܂߂đ������̏o�i�҂Əo�i������܂����A�u���W���͏����A�C���h�͂���ɏ��Ȃ��A���ɃC���h����̏o�i�Ƃ������̂͂قƂ�ǂ���܂���B

�A�����J�����łȂ��A�C�M���X�����Ă����̏ɕς��͂���܂���B

�C���h�ɂ̓z�b�g�z�B�[���Y���A�}�e���P���ɂȂ����uLEO�v�Ƃ����u�����h�����邽�߁A�~�j�J�[��g�C�̃J�e�S���[�Łu�C���h�v���q�b�g���Ă����̑������C���h�ŁE�z�b�g�z�B�[���ł��B�Ȃ��Ȃ������ŁA�G����������̂��Ȃ����߂ɍw���ɂ͎����Ă��܂���B

����ɁueBay�E�C���h�v�����Ă��A��������݂̎q�������ߋ�ƃz�b�g�z�B�[���Ȃǂ���̂ŁA�u�j�b�L�[�v�u�~���g���v�u�}�N�X�E�F���v����̃_�C�L���X�g�͑S���ƌ����Ă����قnj�������܂���B

�C���h�ɂ́u�Z���e�B�E�g�C�v�iCenty Toys�j�ȂǁA�v���o�b�N���͂̃g�C�E�J�[������Ă��錻���̃��[�J�[������̂ł����A���̂����������A�C�e�����猩������܂���B�uTAXI�v�Ō�������ƁA�l���悹��u�]�E�v�̃^�N�V�[�̒u�����q�b�g�����肵�܂��B

���������āA��������͐����ɂȂ�܂����A

-�j�b�L�[�^�~���g���^�}�N�X�E�F������̃C���h���~�j�J�[�́A�R���N�^�[�����ɗA�o����A

�@�C���h�����ł̔̔��ʂ��ӊO�ɏ��Ȃ�

-�C���h�����ł̗��ʗʂ�����قǖ����������ɑ唼���q���̊ߋ�Ƃ��Ĉ���ꂽ���߁A

�@�����������Ȃ�

-�j�b�L�[�^�~���g���^�}�N�X�E�F���̂��Ă̍w���w�ƁA���݃C���h�Ńl�b�g�I�[�N�V�����Ȃǂ�

�@�֗^���Ă���w�Ƃ���v���Ă��Ȃ�

�Ƃ��������Ƃ��l������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�܂�C���h���~�j�J�[���C���h�����ɂ�������c��������ƍl����̂͌��ŁA�u�I�L���p�C�h�E�W���p���v�̓��{���u���L�ߋ�̂悤�ɁA���݃R���N�^�[�Ԃ����ʂ��Ă���̂́A�C�O�ɗA�o���ꂽ���ƍl����̂������̂悤�ł��B

�p���̉��I�[�N�V�����Ȃǂɏo�ė���̂́A�p���̃f�B���L�[�E�R���N�^�[�ɂ������i���������̂��̂ł��傤�B

eBay���F�̓��{��T�C�g�ł��� �Z�J�C�����isekaimon�j�ɂ��Ă͕ʃy�[�W�ł��Љ�Ă��܂������A���̃T�C�g�͉p������{��̗����Ō�������������̂������ł��B���̒m����肱�������@�\���������T�C�g�͑��ɂȂ��悤�ȋC�����܂��B �Z�J�C�����isekaimon�j�ɂ��Ă͕ʃy�[�W�ł��Љ�Ă��܂������A���̃T�C�g�͉p������{��̗����Ō�������������̂������ł��B���̒m����肱�������@�\���������T�C�g�͑��ɂȂ��悤�ȋC�����܂��B

���{�̃I�[�N�V�����T�C�g�ł́A�z�b�g�z�B�[���Ȃǂ������Ώo�i�҂͓��{��Ń^�C�g����t���Ă��܂�����A�p��ł̌����Ƃ����͎̂g���܂���B���l��eBay��ł́i���������������Ȃ��Ȃ�܂������j�A���������{��ł̌����͒ʗp���܂���B

�Ⴆ�Γ��{��T�C�g���Łu�C���h�v�Ō�����������ƁA�u�E�C���h�v�u�C���h�l�V�A�v�u�C���h�A�v�u�u���C���h�v�ȂǁA�u�C���h�v�̕�������܂ނ��̂�S���E���Ă��܂��či�荞�݂��ނ��������̂ł����A�o�C�����K���ł���u�Z�J�C�����v�ł͉p��́uIndia�v�ɃV�t�g����ƈӖ��I�ɓI���i���������������邱�Ƃ��ł������B���Ƃ��Ƃ�eBay��ł̉p��^�C�g���ƁA���ꂪ�|�ꂽ���{��^�C�g���̗����������Ώۂɂ������邩��ł��傤�B�i�������`�e���́uIndian�v�ɂ���Ɓu��Z�A�����J�����v�n�̃A�C�e�����E���Ă��܂��܂��B�j

�܂��������ʂ́A�J�e�S���[�ɕ����ꂽ�`�ŕ\������܂��B�u���t�[�I�[�N�V�����v�Łu���ׂẴI�[�N�V�����v��ΏۂɌ�����������ƁA�������ʂ͑S�̂̏W���ɂȂ��Ă��邾���őS���J�e�S���C�Y����܂���̂ŁA���̓_���傫�ȈႢ�ł��B

���D�E�w�����l���Ȃ��ꍇ�ł��A�C�O�ł̐V���i�̔�����A�s��ł̗��ʏA���i�Ȃǂ��ׂ邽�߂̏�Ƃ��Ă����p�ł���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

|

|

|