�_�C�L���X�g�ً}�Ԃ̐��E�ւ悤����

Nostalgic Patrol Cars Season 2

�t�H�[�h�̃|���X�J�[

Ford Police Cars

���Y�j�[�E�}�b�`�{�b�N�X���A�ŏ��ɍ�����|���X�J�[�́A�p���Ԃ̃|���X�J�[�ł͂Ȃ��A1963�N�́u�t�H�[�h�E�t�F�A���[���v�i55B�j�ł����B �ȗ��A���̃��M�����[�E�V���[�Y��55�Ԃ́A�|���X�J�[�̎w��ȂƂȂ�A1966�N�ɂ́u�t�H�[�h�E�M�����N�V�[�v�i55C�j�A1968�N�ɂ́u�}�[�L�����[�v�i55D�j�̃|���X�J�[������邱�ƂɂȂ�܂��B �}�[�L�����[�̃|���X�J�[�́A1970�N�ɂ��̂܂܃X�[�p�[�t�@�X�g�E�z�C���ɗ����ւ��āuMB55-A�v�ɁA1971�N�ɂ̓X�e�[�V�������S���Ԍ^�́u�}�[�L�����[�E�R�~���[�^�[�v�iMB55-B�j�ɂȂ�܂��B ������1984�N�́u�t�H�[�hLTD�v�iMB16E�j�A1997�N�́u�N���E���E���B�N�g���A�v�iMB54-K�j�A2006�N�́u�N���E���E���B�N�g���A�v�iMB26-N�j�ƂȂ����Ă������ƂɂȂ�܂��B2011�N�ɂ́A�t�H�[�h�E�|���X�E�C���^�[�Z�v�^�[�iMB49-L�j�������܂����B �܂�}�b�`�{�b�N�X�́A�t�H�[�h�̃|���X�J�[�̗��j��O�O�ɒǂ��ė��Ă���A�o���G�[�V�������܂߂����̐��͖c��Ȃ��̂ɂȂ�܂��B�������}�b�`�{�b�N�X�́A�V�F�r�[�A�v���}�X�A�_�b�W�̃|���X�J�[������Ă��܂����A��͂�u�t�H�[�h�v�Ɍ����A�Ƃ�����ۂ͓���܂���B �u�N���E���E���B�N�g���A�v�̃o���G�[�V����������1�����Čf�ڂ���Ƃ����C���������Ă���̂ł����A����́A�}�b�`�{�b�N�X�ȊO�̃��f���������āA3�C���`�E�T�C�Y�̃��f���Łu�t�H�[�h�̃|���J�[�̗��j�v���\�����Ă݂悤�Ǝv�������܂����B �}�b�`�{�b�N�X�̃o���G�[�V�����ɂ��t�H�[�h�E�t���[�g����ՂɁA���[�V���O�E�`�����s�I���Y��W���j�[�E���C�g�j���O�ɂ��1940�`1960�N��̃��f���������邱�ƂŁA�t�H�[�h�E�|���X�J�[�̗����̌n�I�ɍČ��ł���悤�Ɏv�������߂ł��B ���������A���j�I�ȃ^�e�̗����ǂ��Ă݂悤�Ƃ����̂́A���T�C�g�Ƃ��Ă����̎��݂ł��B �l�I�ɂ́A�t�H�[�h�̃|���X�J�[���E���o���Đ�������A�ǂ����������ɂȂ�܂����B�i2016/7/23�j  ���̍������铮�@�ƂȂ��Ă��鎑���{�B Ford Police Cars 1932-1997 Edwin J.Sanow, Foreword by Bob Bondurant, Motorbooks International, 1997 �t�H�[�h�̃|���X�J�[�̗��j���A�ӂ�Ȏ��Ԏʐ^���܂����ĉ�����Ă��܂��B ���Ԏʐ^�́A��{�I�Ƀ��X�g�A�Ԃł͂Ȃ��A���ꂼ��̎���ł̏A�𒆂̎p�ł��B �u1932�N�v�Ƃ����N�ɂ͈Ӗ��������āA����͌�قǂӂ�܂����A�t�H�[�h��V8�G���W���������N�Ȃ̂ł��B �u�V�{���[�v�u�_�b�W�v�Ȃǂł��A����̖{���o�Ă��܂��B���f���J�[����łȂ��A���Ԃ����W�E�ۑ����悤�Ƃ���l���������āA�A�����J�ł̂��̎�̎�̑w�̌��������������܂��B ���C�M���X�E�t�H�[�h�A�h�C�c�E�t�H�[�h�Ȃǂ̃N���}�́A�܂܂��ɐi�߂܂��B �@�܂��č��t�H�[�h�Ԃł��A�g���b�N�A�s�b�N�A�b�v�A�o���Ȃǂ͂�����܂߂��ɂ��Љ�Ă������Ǝv���܂��B  1920�N��܂� T�^�t�H�[�h�́A1908�N�ɔ������ꂽ���̗ʎY�Ԃł��邱�Ƃ͌����܂ł�����܂���B T�^�t�H�[�h�����y���Ă����ɂ�A��ʂ̎s�������łȂ��A�x�@�ł����̃N���}�ɒ��ڂ���悤�ɂȂ�܂����B 1900�N��̂͂��߂ɂ́A�x�@�͊��ɃI�[�g�o�C���g�p���Ă���A�x�@�ɂƂ���4�ւ̎����Ԃ̍ŏ��̗p�r�́A�p�g���[���ł͂Ȃ��āA�l���̗A���Ƒߕ߁E�S���҂̌쑗�ł����B�܂�n�Ԃ̃p�f�B�E���S���ɑ�����̂������킯�ł��B 1913�N����1927�N��T�^�t�H�[�h�́A4�C���t���b�g�w�b�h�A177ci�E20�n�͂̃G���W���������Ă��܂����BT�^�t�H�[�h�́A1908�N����1927�܂ŁA��{�I�ɂ̓��f���E�`�F���W���Ă��Ȃ��̂ł��B �u�t���b�g�w�b�h�v�́A�T�C�h�o���u���A�܂�o���u���V�����_�[�̏�ł͂Ȃ��A���ɂ��Ă���̂ŁA�㕔�̓t���b�g�ɂȂ��Ă���A�Ƃ������Ƃł��B �uci�v�́u�����C���`�v�ŁA1�����C���`=��16.38706cc�A177ci�ł�2900.510cc�ɂȂ�܂��B3000cc�ł��ˁB���́u�����C���`�v�́A�A�����J�̃|���X�E�p�b�P�[�W�̎��������Ă�����ł͌��\�d�v�ɂȂ�܂��B �܂�u�t�H�[�h�v�̑O�Ɂu�|���X�J�[�v�͂Ȃ��A�Ƃ������ƂɂȂ�킯�ł��B �����Đl���Ƒߕ߁E�S���҂̗A����4�֎Ԃ��g���Ă������́A�e�^���p��ǐՂ��邽�߂ɑ�n�͂̃G���W�����K�v�ɂȂ邱�Ƃ��Ȃ������̂ł��B  ��́A���h�iLledo�j���v�����[�V���i���E���f���ŁA1983�N�́u���f��T�t�H�[�h�E�o���v��1989�N�́u1920�E���f��T�t�H�[�h�v�B �����Ƃ��A�p���|���X�̃������A���E���f���ł����A�p���ł�T�^�t�H�[�h���x�@�ԗ��Ƃ��Ďg�p���Ă��܂��B ���Ɂu�o���v�̕��́A�p�g���[�����ړI�łȂ��A�p�f�B�E���S���i�쑗�ԁj�ł��邱�Ƃ��A�Ԍ^��������������܂��B ���ʂɁu1936�v�̃v�����g������܂����A����͓����i�Ƃ��Ă����炭�n���N���L�������̂ŁA1938�N��T�^�t�H�[�h���g���Ă����A�Ƃ������Ƃł͕K����������܂���B ���h�̃��f���́A�v�����[�V���i���Ƃ������Ƃ������āA��������̃o���G�[�V����������܂����A���{�ł͂��܂�l�C���Ȃ��悤�ł��B 1920�N��ɂ́A�S�Ă̌x�@�͎����Ԃł̃p�g���[�������{����悤�ɂȂ�܂��B���̎��_�ł͑唼�̎ԗ���4�C���Ԃł����B�B�x�@�ł�177ci�E4�C���t���b�g�w�b�h��T�^�t�H�[�h���x紖ړI�Ŏg�p����悤�ɂȂ�܂��B 1930�N��  ��́A��������h�u�f�C�Y�E�S�[���v�A1990�N�́u1930�E���f��A�t�H�[�h�E�p�l���o���v�B �u�f�C�Y�S�[���v�̒ʏ�i�A�u�`�[�t�E�I�u�E�|���XUSA�v�Ƃ��Đ��i�����ꂽ���̂ł��B�}�[�L���O�̍l�̐��x�܂ł͖₦�Ȃ��ł��傤���A�Ȃ��Ȃ��������͋C�������Ă��܂��B�����|���X�J�[�炵���Ȃ��ė��܂����B 1930�N��ł́A�B�x�@�Łu�n�C�E�F�C�E�p�g���[���v���g�D�����悤�ɂȂ�A�J���t�H���j�A�ł�200ci�i3300cc�j�E4�C���t���b�g�w�b�h�E40�n�͂�A�^�t�H�[�h�E�N�[�y���g���Ă��܂����B �Ƃ��낪1920�N����1933�N�܂ŁA���O���ł͋֎�@���{�s����܂����B����̂��߂̃A���R�[���̐����A�̔��A�A�����S�ʓI�ɋ֎~���ꂽ�̂ł��B��ނ̖����E�����̎����̂��߂ɁA4�C���Ԃł͌x�@�Ɩ��̐��s�Ɏx�Ⴊ�o��悤�ɂȂ�܂��B 1929�N�ɂ̓V�{���[���I�[�o�[�w�b�h�E�o���u��6�C���Ԃ��B�t�H�[�h�͂���ɑR����1932�N�Ƀt���b�g�w�b�hV8�G���W���𓋍ڂ��A�����̌x�@���̎x�����l������悤�ɂȂ�܂��B  ���������h�u�f�C�Y�E�S�[���v�A�u���f��A�t�H�[�h�E�c�[�����O�J�[�v�B �N��͓��肳��Ă��܂��A�u1930�E�p�l���o���v�ƁA�{�f�B�����p���Ă��܂��B ���������t�F�[�g���̎Ԍ^�ł͌쑗�Ԃɂ͎g���܂���A�p�g���[���A�܂��͎w���p�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B �uMetropolitan Police�v�́A�A�����J�ł͂Ȃ��A�p���|���X�ł��傤�B�v�����[�V���i���E���f��(�����i)�Ƃ��č��ꂽ���̂ł��B  ��́A1932�N�̃t�H�[�h�E�N�[�y�B�j���[�W���[�W�[�B�x�@�B �u���[�V���O�E�`�����s�I���Y�v�́u�|���XUSA�v�Ƃ����V���[�Y�̂��̂ŁA1998�N���ɁA�P�Ȃ��p�ԃ~�j�J�[�̐F�ւ��o���G�[�V�����ł͂Ȃ��A�N��I�ɂ��M�d�ȃ|���X�E���f�����n���I�Ƀ��f�������Ă��܂����B���݂ł��A�����J�̃l�b�g�I�[�N�V������ł̓f�b�h�X�g�b�N�����\���ʂ��Ă��܂��B���͔��������ɓ��{�����̉Ɠd�ʔ̓X�̃z�r�[�R�[�i�[�œ��肵�܂����B �V���[�Y�����̐��i�́A1��ނ��ŗL�̎Ԗ��A�}�[�L���O�ɂȂ��Ă���x�@���̈�����ꂽ�J�[�h�Ƀp�b�P�[�W����Ă��āA�X�P�[���\�����������Ă��܂����B���̃��f���̃X�P�[����1/54�ł��B����ɂȂ�ƃJ�[�h�͋��p�̂��̂ɂȂ�܂����B �킴�킴�u1932�N���v�Ƃ��Ƃ���Ă��āAV8�G���W�����ڎԂ����f�������Ă��܂��B���́u'32�v�Ƃ����N���ɂ́A���������Ӗ�������킯�ł��B���f���́A�킴�킴�G���W���J�o�[���͂����āA�G���W����������悤�ɂȂ��Ă��܂����A�܂肱�ꂪ�ꎞ����悷��V8�G���W���ł��B ���̎���́A�|���X�J�[�p�ɁA�u���ʂɁvV8�G���W�����ڎԂ����ꂽ�A�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A�s�̎ԂƂ���V8���ڎԂ�����A������x�@���������Ă��܂����B  1940�N��  1940�N��ł́AV8���ڎԂ��X�^���_�[�h�ɂȂ�܂��B ��́u���[�V���O�E�`�����s�I���Y�v�́u1940�E�t�H�[�h�E�N�[�y�v�A�m�[�X�J�����C�i�E�n�C�E�F�C�E�p�g���[���B�m�[�X�J�����C�i�ł̃X�e�[�g�E�n�C�E�F�C�E�p�g���[���̐ݗ���1929�N�ł��B   ��́u1940�E�t�H�[�h�E�f���o���[�v�B���V���g���B�x�@�i���j�ƁA�V�J�S�s�x�i�E�j�B ���̃��f�����AV8�G���W����������悤�ɂȂ��Ă��܂��B  ��́A�z�b�g�z�B�[�����́A�u1940�E�t�H�[�h�E�`���[�_�[�iTudor�j�v�B 2000�N��LAPD�i���X�s�x�j�������f���ł��B �������^���̏d���ȃ��f���ŁA���S�ȃX�P�[�����f���ɂȂ��Ă��܂��B�z�b�g�z�B�[���́A���܂ɁA�����������Ƀ}�W���ȃ��f�������܂��B 85�n�́E�t���b�g�w�b�hV8�G���W����ς�ł���A�s�x���x�������ł͂Ȃ��n�C�E�F�C�E�p�g���[���Ŏg���܂����B  ��2�����E��킪�I���A�܂�t�H�[�h�ɂƂ��Ă͌R�̂��߂̎��p�E����̐��Y���k������āA�����p�̃}�[�P�b�g�̍Ċm���̕K�v��������킯�ł����A�x�@�ԗ��̎s��͂��̒��ł��d�v�Ȃ��̂ł���A�x�@�ԗ��̋ߑ㉻���}���ɐi�ނ��ƂɂȂ�܂��B ��̓��[�V���O�E�`�����s�I���Y�u1949�E�}�[�L�����[�E�Z�_���v�B�X�P�[����1/55�ł��B �I�N���z�}�ƁA�J���t�H���j�A�̃n�C�E�F�C�E�p�g���[���B �J���t�H���j�A�ł̃n�C�E�F�C�E�p�g���[���̐ݗ���1929�N�A�I�N���z�}�ł�1937�N�ł����B�B���̓��H����E��ʎ���ɂ���āA�e�B�ł̃n�C�E�F�C�E�p�g���[���̐ݗ��N�ɂ͍�������܂��B  ������̓t�����_�̃n�C�E�F�C�E�p�g���[���B�ݗ���1939�N�B �u�|���X�J�[��2�h�A�Ԃ͕s���R�v�Ǝv����������邩������܂��A2�h�A�Ԃ͂�������g���Ă��܂��B �u�}�[�L�����[�v�́AGM�̑��u�����h�헪�ɑR����ׂ��u�t�H�[�h�v�Ɓu�����J�[���v�̊Ԃ߂���̂Ƃ���1938�N���瓊������Ă��������ԂŁA�r�C�ʂ��g�債��V8�G���W�����u�E���v�ɂ��Ă��܂����B 1950�N�� �x�@���p�s��ł̃t�H�[�h�̒n�ʂ̊m�������������̂��A1950�N�̃t�H�[�h�ł����B�傫�Ȃ��̂��܂ޑ����E��ނ����e�ł���\���ȃg�����N���[���̃X�y�[�X�A�����@���^�p�ł���o�b�e���[��G���W���̗]�T�A�����R������Ȃǂ��������Ă��āA�t�H�[�h�͌x�@�ԗ��̎�v�ȃv���[���[�Ƃ��Ă̒n�ʂ��m�����܂����B ���̍��j���[���[�N�s�x�͈�x��430��̃t�H�[�h�E�|���X�J�[�����Ă��܂��B  �u���[�V���O�E�`�����s�I���Y�v�́u1950�E�t�H�[�h�E�N�[�y�v�A�P���^�b�L�[�B�x�@�i���j�A�~�V�K���B�x�@�i�E�j�B �X�P�[����1/58�ł��B1/64�ɔ�ׂ�Α傫�߂ł����A���̂��߃{���l�b�g�J�A�N�V����������A�����_�C�L���X�g�Ȃ̂ŁA�K�x�ȏd�ʊ��Ɛ�����������܂��B50�N��̃N���}�̃��f���Ƃ��Ă̊ј^�������Ă��āA���݂̗��v���X�`�b�N�̃~�j�J�[�ɔ�ׂ�A�͂邩�ɍD�������Ă܂��B  �O���[���̓������ʔ����h�蕪���ŁA���̓����[�����h�B�x�@�A���̓j���[���[�N�s�x�iNYPD�j�̋��h���ł��B �uPCT.�v�́ANYPD�́u�����v�iprecinct�j�̈Ӗ��ł��B �����㓔��T�C�����̌`��A�ʒu�ȂǁA�ЂƂЂƂς��Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B  �{�f�B�������𔒂ɓh���Ă���̂́A�l�o�_�E�n�C�E�F�C�E�p�g���[���B��ȂƂ̊ԂɃ��b�V���E�K�[�h�������Ă���ȂǁA�|���X�J�[�������Č������Â����c�N���ł��B �O�q�����悤�ɁAT�^�t�H�[�h�ȗ�1950�N�̐����܂ŁA�|���X�J�[�͏�Ɂu�s�̎ԁv���g�p���ė��Ă��āA���ʂȌx�@�d�l�ԂƂ������͍̂���Ă��܂���ł����B1932�N��V8�G���W�����A�x�@�Ԑ�p��V8�G���W�����p�ӂ��ꂽ�A�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��AV8�G���W�����ڂ̎s�̎Ԃ��s��ɓ������ꂽ�A�Ƃ������Ƃ������̂ł��B �Ƃ��낪1950�N��ɂȂ�ƁA�{�i�I�Ȍx�@�d�l�Ԃ��p�ӂ����悤�ɂȂ�܂����B�P�ɃG���W�������łȂ��A�w�r�[�E�f���[�e�B�[�̃u���[�L�A�T�X�y���V�����A�����@��x�����̂��߂̃o�b�e���[�̋����A�Ȃǂ��܂܂�܂��B������u�|���X�E�p�b�P�[�W�v�ƌ����܂��B�t�H�[�h�͂����1950�N���瓱�����܂����B 1950�N�`53�N�̎����̃t�H�[�h�E�|���X�E�p�b�P�[�W�̃G���W���́A215ci�i3500cc�j�E�I�[�o�[�w�b�h6�C���ƁA239ci�i3900cc�j�E�t���b�g�w�b�hV8��2�ł��B  1950�N�ォ��A1960�N��̂͂��߂ɂ����āA�t�H�[�h�͔��ɑ����̃t���T�C�Y�A����у~�b�h�T�C�Y�̎ԗ��Y���A���̃l�[�~���O�͌��݂̉�X�ɂƂ��Ă͂��Ȃ�̍������������̂ɂȂ��Ă��܂��B ��́u���[�V���O�E�`�����s�I���Y�v�́u1956�E�t�H�[�h�E���B�N�g���A�v�B �E�̔��h�A�̓l�u���X�J�B�x�@�B���̍�1�F�́A�J���t�H���j�A�̃T�N�������g�s�x�B�X�P�[����1/60�ł��B ���̃��[���h�́u���B�N�g���A�v�ɂȂ��Ă��܂����A���͂��̃N���}�́A�u�t�F�A���[���v�Ȃ̂ł��B ���ꂪ�u�l�[�~���O�̍����v�̓T�^�ł��傤�B  ���̓R�����h�B�x�@�A�O���[���̓C���m�C�B�E�n�[�E�b�h�E�n�C�c�s�x�B �����h���Ƃ͂����Ԉ�ۂ��ς��܂��B�ނ��낱�̃N���}�ɂ͖��邢�F�̕����������悤�ł��B �u�t�F�A���[���v���o�ꂵ���̂�1955�N�ŁA�t���T�C�Y�E�J�[�̊���f���Ƃ��āA����܂ł́u�N���X�g���C���v�ɒu���������܂����B�Ƃ��낪1955�N�`1956�N�̑�1����ł́A6�̈قȂ����{�f�B���p�ӂ���A�ʏ�̃Z�_��2��A�u���B�N�g���A�E�N�[�y�v�A�u�N���E���E���B�N�g���A�E�N�[�y�v�A�R���o�[�`�u���́u�T�����C�i�[�v�A�����v���X�`�b�N�̃��[�t���������u�N���E���E���B�N�g���A�E�X�J�C���C�i�[�v������܂����B �u���B�N�g���A�E�N�[�y�v�Ɓu�N���E���E���B�N�g���A�E�N�[�y�v�̈Ⴂ�́A�u�N���E���E���B�N�g���A�E�N�[�y�v�̕����X�e�����X�E�X�`�[���̃��[�������������A�Ƃ������Ƃ̂悤�ł��B �u���[�V���O�E�`�����s�I���Y�v���A����1956�N��2�h�A�E���f���̌x�@�Ԃ��u���B�N�g���A�v�Ƃ��Ă���̂́A�������ƌ�����ł��傤�B���[���ŏ���ꂽ�^�C�v���x�@�ԂɑI��邱�Ƃ͂Ȃ�����ł��B ���̌�������Ă����u���B�N�g���A�v�u�N���E���E���B�N�g���A�v�́A�t�F�A���[���̃o���G�[�V��������X�^�[�g���Ă���悤�ł��B �����̃t�F�A���[���E�V���[�Y�̎s�̎Ԃ̃G���W���́A223ci�i3650cc�j�̒���6�C���ƁA272ci�i4460cc�jV8�̗���������܂����B���Ȃ݂Ɂu�t�F�A���[���v�Ƃ����̂́A�~�V�K���B�E�f�B�A�{�[���̋߂��́A�w�����[�E�t�H�[�h�̓@��̖��O�ɗR������悤�ł��B 1932�N�ȗ��̃t�H�[�hV8�G���W���̓t���b�g�w�b�h�ł������A1954�N�ɃI�[�o�[�w�b�h��V8�G���W�����B�܂�o���u���V�����_�[�̃T�C�h�ł͂Ȃ��A��ɕt���J�^�`�ł��B���̃I�[�o�[�w�b�h�EV8�G���W���̃V���[�Y���uY-�u���b�N�v�ƌ����Ă��܂��B�|���X�E�p�b�P�[�W�ł́A�s�̎Ԃ̏㋉�^�C�v�Ɠ���272ci�̂ق��A292ci�i4785cc�j�A323ci�i5300cc�j�ƁA�r�C�ʂ��g�債�Ă����܂��B  �u���[�V���O�E�`�����s�I���Y�v��1958�N�́u�G�h�Z���v�B�~�V�K���B�E�A�����p�[�N�s�x�B 1919�N����2��ڎВ����Ƃ߂��G�h�Z���E�t�H�[�h�̖��O�ɂ��Ȃނ��̂ŁA1958�N�ɁA�u�t�H�[�h�v�Ɓu�}�[�L�����[�v�̊Ԃ߂���̂Ƃ��ē�������܂����B �Ƃ��낪�u�a�V�v�ȃt�����g�E�O�����̃f�U�C���̕]������낵���Ȃ��A�̔����s���ŁA1960�N�����Ō�Ɂu�G�h�Z���v�̃u�����h���̂��̂����ł��Ă��܂��B��q�̎����{�uFord Police Cars�v�ł��A�t�@�C�A�`�[�t�J�[�ƁA�x�@�̃X�^�b�t�J�[�i�{���p�ԗ��j�Ƃ��Ďg���Ă���G�h�Z���̎ʐ^�͍ڂ��Ă��܂����A�����|���X�J�[�̎ʐ^�͂���܂���B���̃X�P�[���ł̃G�h�Z���̃|���X�J�[�̃��f���Ƃ����̂͋M�d�ȑ��݂ł��B 1958�N�ɂ́A�}�[�L�����[�E�����g���[�̃|���X�E�p�b�P�[�W�Ȃǂł�430ci�i7000cc�j�EV8�E400�n�͂Ƃ����u�r�b�O�E�u���b�N�v���ڂ����Ă��܂������A�u�G�h�Z���v�ł͌��ǃ|���X�E�p�b�P�[�W�͍���܂���ł����B �����60�N��ɓ���܂��B |

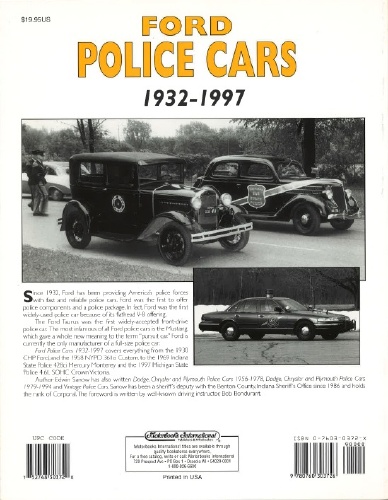

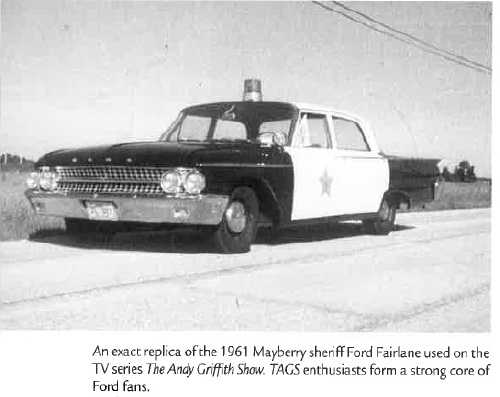

1960�N�� ���Y�j�[�E�}�b�`�{�b�N�X��1963�N�ɔ��������u�t�H�[�h�E�t�F�A���[���v�i55B�j�B ��3����̃t�F�A���[���A1961�N���ł��B �X�P�[����1/80�B�t���T�C�Y�̃A�����J�Ԃ��A���̎���̃}�b�`�{�b�N�X�̔��ɓ��邽�߂ɁA�������������ڂ̃X�P�[���ɂȂ������̂ł��傤�B�S���͌^�̓C�M���X�^��1/76�iOO�j�A�A�����J�ƃC�M���X�ȊO�̉��B��1/87�iHO�j�ł�����A1/80�̂��̃��f���͓S���͌^�̃��C�A�E�g��ɒu�����̂ɏd��܂����B 1961�N�ɂ́A�t�H�[�h�̓|���X�p�b�P�[�W�Ƃ���25��̎��p��p�ӂ��Ă��܂����B �|���X�E�C���^�[�Z�v�^�[�E�Z�_����2��A�X�e�[�V�����E���S����15��A�|���X�E�Z�_����8��ł����B ���̂����A119�C���`�i3023mm�j�z�C���x�[�X�̃t�F�A���[���ł́A2�h�A�A4�h�A�A������3��̃X�e�[�V�����E���S�����p�ӂ���܂����B �}�b�`�{�b�N�X�̃��f���͋��^�̒����͑�ςɃV���[�v�ł����A�A�����J���E�|���X�Ƃ��Ă͂��܂茻�����̂Ȃ��}�[�L���O������Ă��܂��B���Y�j�[�Ƃ��ẮA���܂����̒n����C���[�W������J���[�����O�^�}�[�L���O�ɂ���C�������Ȃ������̂ł��傤�B�t�F�A���[���̃|���X�E�p�b�P�[�W�̓J�i�_�ł��g���Ă���̂ŁA���O���ȊO�̒n��̂��Ƃ��ӎ�����Ă�����̂Ǝv���܂��B �O���[�ƃV���o�[�̃z�C���̂��̂�����A�����͑�ςɍ����Ȏs�ꉿ�l�����Ă��܂��B�܂��A�ŏ����́A�{�f�B�̃u���[���Z�����̂�����܂��B�}�b�`�{�b�N�X�́A�t�F�A���[���̃m�[�}����p�Ԃ͔������Ă��炸�A�|���X�J�[�ƃt�@�C�A�E�`�[�t�E�J�[���������Ă��܂��B  3�C���`�E�T�C�Y�ł͂���܂��A�p�f�B���L�[�̃��f�����茳�ɂ���̂ŁA�ڂ��Ă����܂��傤�B �E��No.258���A���ɔ��h�A�́uU.S.�|���X�J�[�v��1962�N����1963�N�̐��Y�B ����No.264���A�u���[�ɔ��h�A�́uRCMP�iRoyal Canadian Mounted Police�^�J�i�_�R�n�x�����j �|���X�J�[�v��1962�N����1965�N�̐��Y�B�uU.S.�|���X�v�̕����Z���Ő��Y���I���Ă��܂��B No.148�̃m�[�}����p�Ԃ̃t�F�A���[�����|���X�J�[�ɂ������̂ł��B�X�P�[����1/45���炢�̂悤�ł��B �}�b�`�{�b�N�X���������ꂽ1963�N�ɂ́A�uU.S.�v�uRCMP�v���������ɔ�������Ă������ƂɂȂ�܂��B�����l����ƁA�}�b�`�{�b�N�X�̃u���[�̓h�F�́A�uRCMP�v�ɃC���X�p�C�A���ꂽ���̂�������܂���B �}�b�`�{�b�N�X�A�f�B���L�[�Ƃ��Ƀ��f�������Ă���N����1961�N�ł��B1961�N���̓{���l�b�g��[���J�[�u��`���ĉ��ɗ�������ł���̂������ł����A1962�N���ł̓{���l�b�g��[���Ђ����̂悤�ɑO�ɓ˂��o���Ă���A��ۂ��ς��܂��B61�N�܂ł͑�3����ł����A62�N����͑�4����ɂȂ�܂��B �܂��A�u�N���v�Ƃ����̂́ufor the 1961 model year�v�ŁA�u1961�N���f���v�͓��R�Ȃ���O�N�ɔ��\����Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B  �W���j�[���C�g�j���O�ɂ��A�u�t�H�[�h�E�M�����N�V�[�v�B �E�́u�A�����J���E�O���t�B�e�B�v�̃V���[�Y�Ƃ��Ĕ���ꂽ���́B �W���[�W�E���[�J�X�ēA1973�N�̉f��ł����A����������Ԃ̃}�[�L���O�����Ȃ萳�m�ɍČ����Ă���悤�ł��B �����㓔���킴�킴2�����ɕς��Ă��܂����A�f��Ŏg��ꂽ���̂Ƃ͎�`�قȂ�悤�ł��B ����SFPD�i�T���t�����V�X�R�s�x�j�d�l�B �����ɂ��A60�N��O���́A�t���T�C�Y�̃A�����J���E�|���X���Č����Ă��āA���ۂ�60�N�㓖���ɂ���ꂽ�}�b�`�{�b�N�X�̃��f���ɂ͂Ȃ��A�ǂ����͋C�������Ă��܂��B �Ԗ��́u�M�����N�V�[�v�ł����A�}�b�`�{�b�N�X��f�B���L�[�̃��f���������u�t�F�A���[���v�Ɠ�����������Ă��邱�Ƃɂ��C�Â��ł��傤���B �u�M�����N�V�[�v�́A1959�N�ɓ������ꂽ�Ԗ��ł����A�����͂�����u�t�F�A���[���v�̒��̏㋉�Ԏ�̖��O�ł����B�܂�u�t�H�[�h�E�t�F�A���[���E�M�����N�V�[�v�ł����B�u���B�N�g���A�v���u�M�����N�V�[�v���u�t�F�A���[���v�ŁA���ꂼ��̖��O���ʂɔ��W���Ă��܂������݂��猩��A�����̌����ɂȂ�܂����A����u�g���y�b�g�E�R���i�E�}�[�N�U�v�̂悤�Ȃ��̂ł��傤���B �J�[�h�Ɉ�����ꂽ�N����1961�N�ɂȂ��Ă��܂��B�܂�A�}�b�`�{�b�N�X��f�B���L�[�̃t�F�A���[���Ɠ����N���ł��ˁB1961�N�̃M�����N�V�[�i��2����j�A1961�N�̃t�F�A���[���i��3����j�Ƃ��ɑS��209.9�C���`�i5331mm�j�A�z�C���x�[�X119�C���`�i3023mm�j�ŁA��{�I�ɓ����{�f�B�ł��邱�Ƃ��m��܂��B 1961�N�̃M�����N�V�[�s�̎Ԃł́A390ci�i6400cc�j�́uFE�V���[�Y�E�v�b�V�����b�hV8�v��4�o�����E�L���u���^�[���p�ӂ���A�n�C�E�p�t�H�[�}���X���Z�[���X�|�C���g�ɂȂ��Ă��܂����B ����1�_�A�t�F�A���[����1962�N�������4����ɂȂ�A�t�����g�}�X�N���ς��܂����A�M�����N�V�[�̕���1964�N�܂ŁA����������2����̓����{�f�B���ڂ��Ă��܂��B 1962�N�Ƃ����N�ɂ́A�u�t�F�A���[���v���~�b�h�T�C�Y�ɃV�t�g�A�u�M�����N�V�[�v���t���T�C�Y�Ԃ̃V���{���E�l�[���ɂȂ�Ƃ����傫�ȕω�������܂����B1962�N���E��4����̂̃t�F�A���[���́A�S��197�C���`�i5004mm�j�A�z�C���x�[�X115.5�C���`�i2934mm�j�Ƀ_�E���T�C�Y���ꂽ�̂ŁA�M�����N�V�[�ɔ�ׂđS����327mm�A�z�C���x�[�X��89mm�Z���Ȃ��Ă���̂ł��B 1962�N���E��4����ɂȂ����t�F�A���[���̃G���W���́A4.3���b�^�[�܂łł��B�������Č���ƁA�u�M�����N�V�[�v�������E�Ɨ����Ă��������R���킩��܂��B  �������W���j�[���C�g�j���O�̃��f���ŁA���́uThe "Point" American Flashbacks in Time�v��2��Z�b�g�A�t�B�M���A�t���V���[�Y�̒��̂��̂ŁA�}�[�L���O�́A�J���t�H���j�A�E�n�C�E�F�C�E�p�g���[���B �E�́uHollywood On Wheels�v�̃V���[�Y�A�uThe Andy Griffith Show�v�̌����ԁB�V���v���Ȑ��̃}�[�N�̒��ɁuMayberry Sheriff�v�̃u�����g������܂��B �u�A���f�B�E�O���t�B�X�E�V���[�v�ȂǂƂ����ƁA�g�[�N�V���[���o���G�e�B�̂悤�Ɏv���܂����A1960�N����CBS�ŕ������ꂽ������Ƃ����h���}�E�V���[�Y�ŁA1968�N�܂�249�b������܂����B ��l���̓A���f�B�E�O���t�B�X������A���f�B�E�^�C���[�Ƃ����A�m�[�X�J�����C�i�B�̃��C�x���[�iMayberry�j�Ƃ����ˋ�̊X�̕ۈ����ł��B�����Ȓ��̂��ƂƂāA����傫�Ȕƍ߂͋N�����A�|���X�E�A�N�V�����ł͂Ȃ��āA�����Ȓ��̓���̐�����`�����h���}�ŁA1967-1968�N���ɂ́A�j�[���Z�������ł̑S�čō��������ɋP�������Ƃ�����܂��B ���{�ł��w���C�x���[110�ԁx�Ƃ����薼��1964�N�����������܂����B���̍��A�A�����J��TV�h���}�͂قƂ�ǂ����{�ł���������Ă����̂ł��B�c�O�Ȃ��玄�́w���C�x���[110�ԁx�������L��������܂���B

���̃y�[�W�̍ŏ��ł��Љ�Ă��鎑���{�uFord Police Cars 1932-1997�v�ɂ́A���́uThe Andy Griffith Show�v�̌����Ԃ��̂��̂̎ʐ^������̂ł����A1961�N���̓M�����N�V�[�ł͂Ȃ��u�t�F�A���[���v�A1963�N���ɂȂ��āu�M�����N�V�[�v�ɂȂ��Ă��܂��B�オ����61�N���t�F�A���[���ł����A����̓��Y�j�[�ƃf�B���L�[�̃��f�����̂��̂ł��ˁB ����63�N���M�����N�V�[�̌����Ԃł��B

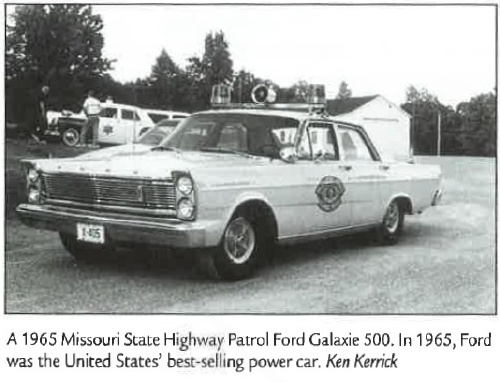

�ԑg��1960�N10��3������n�܂��Ă���̂ŁA61�N���t�F�A���[���̑O�͉����g���Ă����̂��낤�Ǝv���܂��B�������A�����Ԃł́A���ۂ̃|���X�E�p�b�P�[�W���g���K�v�͂Ȃ��A�s�̎Ԃ̃t�F�A���[����M�����N�V�[�������ɓh��A�����㓔�Ȃǂ�t���ă|���X�J�[�Ɏd���Ă�킯�ł��B�ԑg���p�����Ă������ŁA�g�p�Ԃ̔N�����p�ɂɍX�V����A�ŐV�^���L���b�`�A�b�v���Ă��邱�Ƃɋ����܂��B�t�H�[�h�Ƃ��Ă̐�`�I�ȈӖ����������̂ł��傤�B �������A1960�N��̒n����TV�h���}�̌����Ԃ����f��������W���j�[���C�g�j���O�́A�ǂ�����������^�[�Q�b�g�ɂ��Ă���̂ł��傤���B  �W���j�[���C�g�j���O�́u�M�����N�V�[�v�ɂ́A�C���m�C�B�E�N�b�N�E�J�E���e�B�E�V�F���t�d�l������܂��B������p�b�P�[�W��61�N���L���Ă��܂��B���̃M�����N�V�[�������h������Ȃ̂ŁA���ƃ}���[�����b�h�̃J���[�͐V�N�ɂ���܂��B �uAmerica's Finest/ Authentic Replicas of Real Police Vehicles�v�Ƃ����V���[�Y�ŁA�uReal�v�Ƃ����Ƃ���ɃA���_�[���C���������Ă���܂����B�uHelp Us Find the Missing Children�v�Ƃ�����|�ōs���s�̎q�������̎ʐ^����������J�[�h����������Ă��܂����B���̎q�������̂��̌�̏����͂��߂��̂��낤���A�ƍl����ƕ��G�ȋC�����ɂ������܂��B �W���j�[���C�g�j���O�́A63�N���E�M�����N�V�[500��2�h�A�����f�������Ă��܂����A����ɂ̓|���X�J�[�d�l�̃��f���͂���܂���B������ɂ��Ă��A�W���j�[���C�g�j���O�̃��f���͂��̃T�C�Y�ɂƂ��Ă̓X�P�[�����f�����������A�ŏ��Ɍ������ɂ͋��������̂ł����B  ���1965�`68�N�́A��3����̃M�����N�V�[�B ���Y�j�[�E�}�b�`�{�b�N�X���A1966�N�Ɂu#55C�v�Ƃ��Đ��i�����܂����B�t�F�A���[���E�|���X�̐�Ō�ɁA�����u55�ԁv�̍����ւ��Ƃ��Ĕ������Ă��܂��B1/73�Ƃ����X�P�[���B����͓����̃J�^���O�ɕ\�L���ꂽ�����ł��B �M�����N�V�[��1965�N�ɏc2��w�b�h���C�g�̃f�U�C���Ƀt���E���f���`�F���W���Ă���A���Y�j�[�͂���1965�N�������f�������Ă��܂��B1965�N���f������u�M�����N�V�[500 LTD�v���lj�����܂������A���́uLTD�v�Ƃ������O���₪�ēƗ����Ă������ƂɂȂ�܂��B �V�M�����N�V�[�́A�{�f�C�����łȂ��A���A�E�T�X�y���V�����̐V�X���[�E�����N�E�V�X�e���ȂǁA�V�@������������܂����B65�N���s�̎Ԃł͍ő��390ci�i6400cc�j�ł����A66�N���ł�428ci�i7000cc�j���lj�����܂��B�t�F�A���[���ƕ������ꂽ�A�t���T�C�Y�ԂƂ��Ẵ|�W�V�������L�[�v���Ă���킯�ł��B ���̃M�����N�V�[�ł́A2�h�A��4�h�A������A�B�x�@�E�n�C�E�F�C�p�g���[���ő����g��ꂽ�悤�ł��B �}�b�`�{�b�N�X�̃��f���́A�u�t�F�A���[���v�Ɠ����f�J�[���𗬗p���ē\��t���Ă��܂��B ���Y�j�[�́A�M�����N�V�[�ł��|���X�J�[�ƃt�@�C�A�E�`�[�t�E�J�[�݂̂ŁA�m�[�}����p�Ԃ͔������Ă��܂���B�Ƃ��낪�ԑ̌㕔�ɂ͌����t�b�N���t���Ă��܂��B ��1�F�̃V���v���ȓh���ł����A�B�x�@�̃|���X�J�[�ɂ́A��r�I�߂���ۂ̂��̂�����܂��B ���́A1965�N�̃M�����N�V�[500�̎��ԁB�~�Y�[���B�x�@�B�������C�g�u���[�ł��B

��̓��[�V���O�E�`�����s�I���Y�́A1965�N���M�����N�V�[500�B ���ɁA�u'65 Ford Galaxie 500�v�ƃ��[���h�Ŗ��L����Ă��܂��B�}�[�L���O�̓y���V�����F�j�A�B�x�@�B 1963�N�`1965�N�̎����̃t�H�[�h�̃|���X�E�p�b�P�[�W�́A119�C���`�i3023mm�j�z�C���x�[�X�A�t���T�C�Y�̃M�����N�V�[�ƁA115.5�C���`�i2934mm�j�z�C���x�[�X�A�u�~�b�h�T�C�Y�v�̃t�F�A���[������{�ŁA���̗�����2�h�A��4�h�A������܂����B �G���W����260ci�i4260cc�j�܂���289ci�i4736cc�j�̃X���[���u���b�N�ŁA1961�N�`1962�N��390ci�i6390�j��FE�u���b�N�ł������̔�ׂāA�G���W�����_�E���T�C�Y���Ă��܂��B62�N�Ƀt�F�A���[�����u�~�b�h�T�C�Y�v�Ƀ_�E���T�C�Y���ꂽ�����Ƃ������Ă��܂��B�t���T�C�Y�Ԃ̃G���W�����ǂ�ǂ�傫�����Ă��������łȂ��A�|���X�J�[�ɂ��~�b�h�T�C�Y���̗��ꂪ���܂�܂��B�������G���W����傫�����Ă������ꂪ�Ȃ��Ȃ����킯�ł͂���܂���B�M�����N�V�[500�́A���̒��ł��t���T�C�Y�ԂƂ��Ă̊ј^���L�[�v���Ă���킯�ł��B  1965�N�̃M�����N�V�[���A�ŋ߂ɂȂ��āu�O���[�����C�g�v�����f�������܂����B ���̒��쌠�\����2008�N�ɂȂ��Ă���A�����O�̐��i�ł����A60�N��̃t���T�C�Y�̃|���X�J�[��1/64�̓���X�P�[���ŁA���ɗǂ����͋C�Ń��f�������Ă��܂��B���̖��x�̓W���j�[���C�g�j���O�������Ă���悤�Ɏv���܂��B �V�������i�ł�����A60�N�㓖���ɍ��ꂽ���Y�j�[�̃��f���Ƃ͑S��������A�I�[�Z���e�B�b�N�ȘȂ܂��������Ă��܂��B ���̃T�C�Y�̃|���X�J�[���������ė��܂������A�ł��㎿�ȃ��f���̂ЂƂƌ����Ă����悤�Ɏv���܂��B ���[�V���O�E�`�����s�I���Y�̃��f���Ɣ�ׂĂ��A����20�N���炢��3�C���`�E�T�C�Y�̃��f���̋Z�p�I�Ȑi�����������ɂ͂����܂���B ���Y�j�[��4�h�A�ł���̂ɑ��āA�������2�h�A��I�����Ă��܂��B ���Ƌ�Ŋi�q��̃O�������Č�����Ă���A�{���l�b�g�J�A�N�V�����������܂��B ���̔��������C���f�B�A�i�B�x�@�A�E�̃u���[1�F�̓}�T�`���[�Z�b�c�B�E�G�X�g�E�b�h�x�@�ł��B ���̔��{�f�B�́uCounty Roads�v�Ƃ����V���[�Y���̂��̂ŁA�~�Y�[���B�̃V�F���t�A�Ƃ��Ă��܂��B   ��̑��ʃN���[����1��́A1967�N�̃t�H�[�h�u�J�X�^���v�A�A���]�i�B�t�F�j�b�N�X�s�x�B �������O���[�����C�g�̐��i�ŁA�t�H�[�h�̃|���X�J�[�̗��j�̊Ԃ߂Ă����A�M�d�ȑ��݂ł��B �p�b�P�[�W�̒��쌠�\����2016�N�ɂȂ��Ă���A�V�������i�ł��B ���������A60�N��̃A�����J���E�|���X�J�[�̗ǂ����f�������̃X�P�[���Ń��f���������̂͊�����ł��B �c�O�Ȃ͉̂����㓔�����X�I�[�o�[�X�P�[���ŁA�����Ƃ̊Ԋu�������߂��Ă��āA�@�ׂȊ������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B �t�H�[�h�u�J�X�^���v�Ƃ������O�́A�t�F�A���[�����~�b�h�T�C�Y�ԂɃV�t�g����1962�N�ɂ�������p�~����܂������A���̌�܂��������Ă��܂��B�u�J�X�^���v�Ƃ����͉̂����ƌ����ƁA�t���T�C�Y�ԂƂ��ăL�[�v����Ă���M�����N�V�[�̑������A�|���X�J�[��^�N�V�[�̎d�l�ɃO���[�h�_�E���������̂ł��B 1967�N���Ō���ƁA �u�J�X�^���v�F�@�@�@�S��213�C���`�i5410mm�j�A�z�C���x�[�X119�C���`�i3023mm�j �u�M�����N�V�[�v�F�@�S��213�C���`�i5410mm�j�A�z�C���x�[�X119�C���`�i3023mm�j �u�t�F�A���[���v�F�@�S��197�C���`�i5004mm�j�A�z�C���x�[�X116�C���`�i2946mm�j �܂�u�J�X�^���v�Ɓu�M�����N�V�[�v�͓����N���}�Łu�J�X�^���v�͋Ɩ��d�l�A�u�t�F�A���[���v�̓t�����g�}�X�N�͎��Ă��܂����A�_�E���T�C�Y����Ă���킯�ł��B �O���[�����C�g�́u�J�X�^���v�̃��f���́A�{���l�b�g��[���s�p��ɑO�ɓ˂��o�Ă���̂��킩��܂����A�M�����N�V�[��67�N���ł́A��������ɂȂ�܂��B

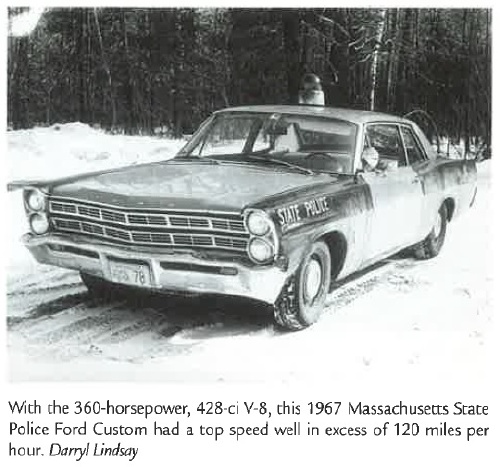

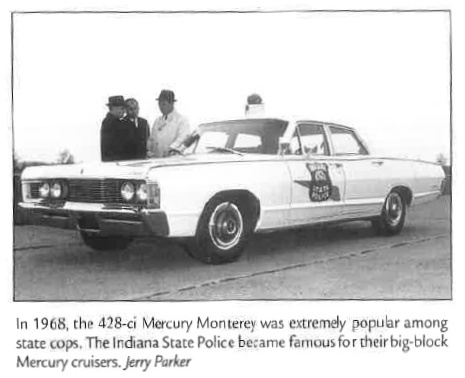

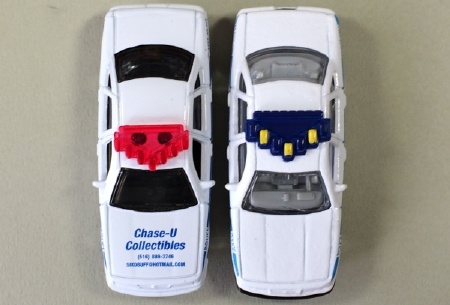

���1967�N�́u�J�X�^���v�A2�h�A�̎��ԁB�}�T�`���[�Z�b�c�B�x�@�B�{���l�b�g���S���̐�[���O�ɓˏo���A�O�����̃p�^�[�����ς���Ă��܂����A�O���[�����C�g�́u67�N���J�X�^���v�͂��̏�Ԃ��Č����Ă���킯�ł��B �B�x�@�̎g�p�Ԃł́A�u�_�E���T�C�Y�v���Ƃ����X���Ƃ͖����ɁA428ci�i7000cc�jFE�u���b�NV8�E360�n�͂̑傫�ȃG���W����ς�ł�����̂�����܂����B  �����1967�N���́u�t�F�A���[���v�B�W���j�[���C�g�j���O�ɂ��u����i�v�̃|���X�d�l�B �t�F�A���[���Ƃ��Ă͑�5����ŁA1966�`1967�N�ɍ���܂����B�u�J�X�^���v��67�N���Ń{���l�b�g��[���˂��o���`�ɂȂ����̂ɑ��āA�t�F�A���[���͓���67�N���ł��]���̂܂܂ł��B66�N���ɏo����5�����67�N���ł��p�����Ă���킯�ł��B �W���j�[���C�g�j���O�A�O���[�����C�g���A������x���m��1/64�ɃX�P�[���_�E�����Ă���ƍl���āA�u�t�F�A���[���v�u�M�����N�V�[�v�u�J�X�^���v���ׂĂ݂�ƁA�u�M�����N�V�[�v�u�J�X�^���v�̕������Ȃ�傫�����Ƃ��킩��܂��B ���u'67 �t�F�A���[���v�A�����u'65 �M�����N�V�[�v�A�E�u'67 �J�X�^���v�ł��B �S���A�z�C���x�[�X�Ƃ��Ɂu�J�X�^���v�������A���Ƀ��A�E�I�[�o�[�n���O�����Ȃ蒷���Ȃ��Ă��܂��B �u�t�F�A���[�����~�b�h�T�C�Y�ԂɂȂ����v�Ƃ������Ƃ����f�������Ă������ł��܂��B    �S���Ō��Ă��A�M�����N�V�[�ƃJ�X�^����79�C���`�i2007mm�j����̂ɑ��āA�t�F�A���[����74�C���`�i1880mm�j�ł��B ���Y�j�[�̃��f���������Ă��鎞�ɂ́A���́u����v�̃N���}�݂͂ȁu�M�����N�V�[�v���Ǝv���Ă����̂ŁA���̍����������Ƃł��Ȃ���ɂȂ�܂����B  1968�N�ɁA���Y�j�[�E�}�b�`�{�b�N�X�́u55�ԁv�́A�}�[�L�����[�E�|���X�i#55D�j�ɍ����ւ����܂����B�X�P�[����1/72�B �������M�����[�E�z�C������̂��̂ŁA�����㓔���Ԃ̂��̂��A��ςɍ����Ȏs�ꉿ�l�����Ă��܂��B �i���M�����[�E�z�C���Őԓ��̂��̂Ɍ����܂��B�X�[�p�[�t�@�X�g�z�C���Őԓ��̂��̂͑�������Ă��܂��B�j 1970�N�ɁA�u55�ԁv�́A�X�[�p�[�t�@�X�g�E�z�C���ɗ����ւ����AMB55-A�ɂȂ�܂����i��̉E�̃��f���j�B �ԓ��Ɛ�������܂����A������͎s�ꉿ�l�͓������炢�ł��B 1967�N�ɁA�t�H�[�h�͍��O���ɂ�����|���X�J�[��No.1�u�����h�ɂȂ�܂����B�܂�A�����J�̍ł������̌x�@�g�D�Ŏg���Ă���A�Ƃ������Ƃł��B 1968�N���_�Ńt�H�[�h���p�ӂ����|���X�E�p�b�P�[�W�́A�u�J�X�^���v�u�J�X�^��500�v�u�t�F�A���[���v�ŁA���ꂼ���2�h�A��4�h�A������܂����B�u�J�X�^���v�́u�M�����N�V�[�v�̋Ɩ��p�d�l�A�u�t�F�A���[���v�͑O�q�̂悤�Ƀ~�b�h�T�C�Y�Ԃł��B����A�B�x�@�ł̓}�[�L�����[���D��Ŏg���悤�ɂȂ�܂����B �}�[�L�����[�́A1968�N�Ńt�H�[�h���|���X�E�p�b�P�[�W�̂��߂ɗp�ӂ����ő�̃G���W���ł���A428ci�i7000cc�j�̑傫�ȃG���W����ς�ł��܂����B�������}�[�L�����[�E�����e���[�ɂ́A�|���X�E�p�b�P�[�W�łȂ��A�s�̎Ԃɂ�428ci�̂��̂�����܂����B�z�C���x�[�X��123�C���`�i3120mm�j����܂��B

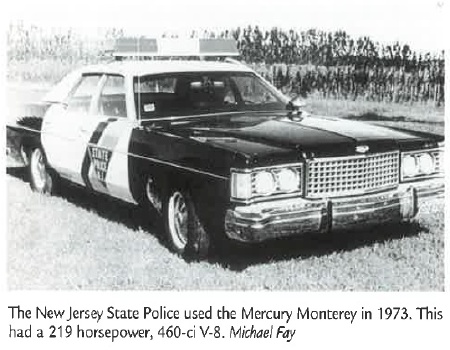

428ci�i7000cc�j��1968���E�}�[�L�����[�E�����e���[�iMercury Monterey�j�A�C���f�B�A�i�B�x�@�ŏA�𒆂̎��Ԏʐ^�B���ۂɔ�1�F�ł��B�}�b�`�{�b�N�X�̃��f���́A�B�x�@���ӎ����Ă��āA���M�����[�z�C������̎ԍ��̒Ⴓ���܂߂āA���Ԃ̃C���[�W�ɂ��Ȃ�߂����Ƃ��킩��܂��B �������Č��ė���ƁA���Y�j�[�́A�u�t�F�A���[���v�u�M�����N�V�[�v�u�}�[�L�����[�v�ƁA���ۂɑ������A�����Ă����Ԏ��I��Ń|���X�J�[�ɂ��Ă���A���Ȃ薾�m�ȃX�P�[�����f���w���������Ă������Ƃ��킩��܂��B ����ɑ��ăg�~�J�́A�L���f���b�N�E�t���[�g�E�b�h�E�u���A���Ɏ��݂̃}�[�L���O���{�����|���X�J�[���u�|���X�J�[�E�t�F�A�v�Ə̂��č��܂����B�L���f���b�N�̃|���X�J�[���F���Ƃ͌����Ȃ��悤�ł����A���Ȃ�́u���ʎd�l�ԁv�ł���A���Ԃ̎ʐ^�̒��ɂ́A�{�����p�A�p���[�h�p�Ƃ��A��ɂȂ��ăt�@�����J�X�^�������悤�Ȃ��̂��܂܂�Ă���\���������āA������ɂ��Ă��|���X�J�[�Ƃ��Ĉ�ʓI�ȎԎ�ł͂���܂���B�~�}�Ԃ͑�R����Ă��܂�����ǁB �|���e�B�A�b�N���A�I�[���Y���r�����A�_�b�W�E���i�R���A�A�����J�ԂȂ�Ď����悤�Ȃ��̂��A�Ƃ������ƂȂ̂�������܂��A�����������݃}�[�L���O�Ƒg�ݍ�������ƁA�q�������ɂƂ��Ă̓C���p�N�g�̂�����ł�����A���̒n��ŃL���f���b�N�̎��Ԃ��g���Ă���Ǝv���̂ł��ˁB�傫���Ȃ��Ă��M���Ă����肷��̂ł��B�������A�ˋ�}�[�L���O�ł���܂������ł����A���������e�������邱�Ƃɂ��Ă��A���Y�j�[�͔z�����Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B   �X�[�p�[�t�@�X�g�E�z�C���ɂȂ��āA�ԍ��������Ȃ�A�t���T�C�Y�E�A�����J�Ԃ̒Ⴂ��ۂ��牓�������Ă����܂��B ���M�����[�E�z�C������͔��{�f�B�̂݁A�X�[�p�[�E�t�@�X�g�ɂȂ��Ă�����uMB-55A�v�ł͔��{�f�B�݂̂ł����A �t�@�C�A�`�[�t�͕̂i�ԁuMB59-B�v����A�Ԃ��t�@�C�A�`�[�t�����łȂ��A�����̃|���X�J�[�̃o���G�[�V��������������o�Ă���̂ŁA�����̂��ƂɂȂ�܂��B�uMB59-B�v�́A�����̓h�[���^�̉����㓔��1���ł������A����ł̓o�[�����v�ɂȂ�܂����B�|���X�J�[�������������o�����̂́A�o�[�����v�ɂȂ��Ă���ł��B���{�f�B�ɐE���F�̃X�g���C�v�̂��̂́A�j���[�W���[�W�[�B�x�@�̎��ۂ̓h���Ɏ��Ă��܂��B ���Y�j�[�́A1968�N��2�h�A�́u�}�[�L�����[�E�N�[�K�[�v�i#62C�j���o���Ă��܂����A����̓m�[�}����p�Ԃ̃��f���ŁA�|���X�J�[�͍���܂���ł����B  1971�N�ɂ́A�u55�ԁv�̓}�[�L�����[�̃X�e�[�V�����E���S���ɂȂ�܂��B�X�P�[����1/72�B ����ł́A�V�[���ނ��h��Ȃ��̂ɂȂ�A1975�N����́u55�ԁv�́u�w���E���C�U�[�v�Ƃ����A�z�b�g�z�B�[�����ӎ��������ȃ��f���ɂȂ��Ă��܂��܂��B ���Y�j�[����̔�����1971�N��70�N��ɓ����Ă��܂����A�}�[�L�����[�E�X�e�[�V�����E���S����1968�N�ɁA���M�����[�z�C����t�������ԏ�p�ԁi#73C�j�Ƃ��Ĕ�������Ă��āA�N����1968�N�Ǝv���܂��B ���M�����[�z�C���̃X�e�[�V�����E���S���ł́A�|���X�d�l�͍���Ă��܂���B  1970�N�� 1969�N��429ci�i7030cc�j�E360�n�͂́u�r�b�O�E�u���b�N�v���|���X�E�p�b�P�[�W�ɓ�������A�n�C�E�F�C�E�p�g���[���Ȃǂł�7���b�^�[�E�N���X�̑傫�ȃG���W������ԉ����Ă����܂��B �}�[�L�����[�E�����e���[�A�M�����N�V�[500�Ȃǂ�70�N��ɓ����ă��f���`�F���W�𑱂��čs���܂����A���̎����̗ǂ����f��������܂���B����́A�_�C�L���X�g�~�j�J�[���]���̎�����}���Ă�������Ǝv���܂��B 1968�N�Ƀz�b�g�z�B�[������������āA�A�����J�s���Ȋ����Ă��܂��A���Y�j�[�E�}�b�`�{�b�N�X�Ȃǂ̉��B���[�J�[�̔̔����s�U�Ɋׂ������ʁA�z�b�g�z�B�[���̃e�C�X�g�ɖ����Ɍ}�����悤�Ƃ������i�������A�}�[�L�����[��M�����N�V�[�̃��f���`�F���W��ǂ��悤�ȁA�x�[�V�b�N�ȃ��f��������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂ł��B ���������Y�j�[�́A1979�N�Ƀv���}�X�E�O�����E�t���[���[�̃|���X�J�[�iMB10-C�j������Ă��܂��B�i����̓t�H�[�h�Ԃł͂Ȃ��̂ŁA�����ł͂��Љ�܂���B�j 1980�N�ɂ́A���Y�j�[�͊��ɍ����I�Ȉ�����������悤�ɂȂ�A1982�N6���ɔj�]���Ă��܂��܂��B 1977�N�ɔ������ꂽ�A�R�[�M�[�E�W���j�A�́u�O�����E�g���m�v�i�Y���X�^�X�L�[&�n�b�`�j���A70�N��́u�t�H�[�h�̃|���X�J�[�v�̃��f���Ƃ��Ă͊Ȃ��̂ł��c�B�i�T���t�����V�X�R�s�x�ł́A4�h�A�Ԃł������ۂɃg���m���|���X�J�[�Ɏg���Ă��܂��B�j ���́A1973�N�̃}�[�L�����[�E�����e���[�B�j���[�W���[�W�[�B�x�@�B 1978�N�����i���^��76�N�j�̃g�~�J�́u�L���f���b�N�E�|���X�J�[�v�̃v���g�^�C�v�́A�ĊO����ȂƂ��납������܂���B

�v���L�b�g�ł́A1970�N����4�h�A�́u�M�����N�V�[�v��AMT��1/25�ō���Ă��܂��B�܂�1972�N���炢��2�h�A�́u�T���_�[�o�[�h�v���A�I�[�^�L���uSWAT�v�Ƃ������i�Ŗ�����胍�X�E�J�E���e�B�E�V�F���t�d�l�ɂ������̂�����܂����i1/24�j�B 1970�N��́u�J�X�^���v��u�}�[�L�����[�v�Ȃǂ��A������O���[�����C�g�����肪���f�������āA���j�̒J�Ԃ߂Ă���邩������܂���B ����80�N��ł́A�uLTD�v�A�u�}�X�^���O�v���o��̗\��ł��B�i2016/8/27�j |

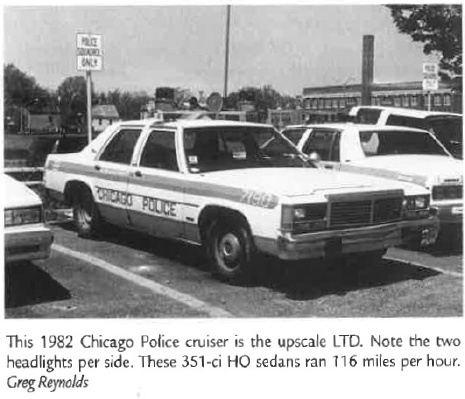

1980�N�� 1987�N���o�̃}�b�`�{�b�N�X�́u�t�H�[�hLTD�v�iMB16-E�^MB184�j�B �u�}�b�`�{�b�N�XUSA�E�j���[�Y���^�[�v�ɂ��o���G�[�V�����ԍ��ł́A37�Ԃ܂ł̃o���G�[�V����������A�ʎY�ȑO�̃v���E�v���_�N�V�����E���f�������킪�m�F����Ă���悤�ł��B ���i���́u�t�H�[�hLTD�E�|���X�J�[�v�ł���A�{�f�B�����ʂɃ��[�_�[�E�X�s�[�h�v�����u��t���Ă��āA�|���X�J�[��p���^�ł��邱�Ƃ��m��܂��B�����㓔�̓S�c���c�N���ł����A�E�Ԃ�2�F�J�ɍČ����Ă��܂��B ���Ƀ��Y�j�[�͌o�c�j�]���Ă���A���j�o�[�T���i1982�`1992�N�j�ɂ�鐻�i�ł��B ���Y�j�[�ɂ��u�v���}�X�E�O�����t���[���[�v�̏��o��1979�N�ł�������A�u�t�H�[�hLTD�v�܂�8�N�̃u�����N�����������ƂɂȂ�܂��B �uLTD�v�Ƃ��ẮA��3����i1979�`1982�N�j�̎Ԍ^�ł��B ��3�����LTD�s�̎Ԃɂ́A4�h�A�E�Z�_���̂ق��A2�h�A�E�Z�_���A5�h�A�E�X�e�[�V�����E���S��������܂����B �uLTD�v�̃|���X�E�p�b�P�[�W�Ƃ��ẮA�uLTD-S�v��4�h�A�E�Z�_���A�uLTD�v��2�h�A�E�Z�_���A4�h�A�E�Z�_���A�t�F�A�����g�E4�h�A�E�Z�_��������A�G���W����255ci�i4180cc�j�A302ci�i4950cc�j�A351ci�i5750cc�j���p�ӂ���܂����B ���̂����A2�h�A�E�Z�_���́A�t���T�C�Y�̃|���X�E�p�b�P�[�W�Ƃ��ăt�H�[�h��2�h�A�Ԃ�p�ӂ����Ō�̃��f���ł����B �uLTD�v�Ƃ������͎̂���1964�N���炠��A1965�N�ɂ́u�M�����N�V�[500LTD�v�Ƃ��āA�t���T�C�Y�E�t�H�[�h�̈�p���߂Ă��܂����B���Ȃ݂ɁuLTD�v�́u�G���E�e�B�[�E�f�B�[�v�Ɣ�������A�u���~�e�b�h�v�ł͂���܂���B ���1980�N�ɁA�uLTD�N���E���E���B�N�g���A�v���o��B1991�N�܂Ő��Y����܂��B �u�N���E���E���B�N�g���A�v�Ƃ������O�̂͂��܂�́A1955�`56�N�́u�t�F�A���[���E�N�[�y�v�̍ŏ㋉�O���[�h�ɕt����ꂽ���̂ł����B���́uLTD�v�Ɓu�N���E���E���B�N�g���A�v���ЂƂ̃N���}�̖��O�Ƃ���1980�N�ɕ��������ꂽ�̂ł��B�|���X�E�p�b�P�[�W�Ɂu�N���E���E���B�N�g���A�v���o�ꂵ���̂́A1983�N���ŏ��ł����B ���āA�}�b�`�{�b�N�X��1987�N�Ƀ��f���������̂́A�uLTD�v���A�uLTD�N���E���E���B�N�g���A�v���A�Ƃ�����肪�c��܂��B 1979�N����1981�N�܂ŁA�uLTD�v�̓w�b�h���C�g��2���A�܂�Б�1���������悤�ł��B 1982�N���炱�ꂪ4���A�Б�2���ɂȂ�܂����B

�uLTD�v�ƁuLTD�N���E���E���B�N�g���A�v�́A�ʐ^���画�f�ł���O�Ϗ�̈Ⴂ�Ƃ����ƁA�uLTD�v�̕��̓��W�G�[�^�[�O�����̃Z���^�[�ɁA�t���[������{�����Ă���悤�ł��B��̎ʐ^�ł��B ����ɑ��āuLTD�N���E���E���B�N�g���A�v�̕��ɂ͂��ꂪ�Ȃ��A�O�����S�̂��i�q��̃��b�V���ɂȂ��Ă��܂��B���̎ʐ^�ł��B

�}�b�`�{�b�N�X�̃��f��������ƁA�O�����̃Z���^�[�Ƀt���[���͂Ȃ��A���̗���ōs���ƁuLTD�N���E���E���B�N�g���A�v�̂悤�Ɏv���܂��B�i�q��O�����̗l�q���A��́uLTD�N���E���E���B�N�g���A�v�̎��Ԏʐ^�ɗǂ����Ă��܂��B ��3����uLTD�v�̎s�̎Ԃ̐��Y��1982�N�ŏI����Ă��܂�����A�}�b�`�{�b�N�X�̐��i��1987�N�Ƃ����������������Ă��A���f��������Ă���̂́uLTD�N���E���E���B�N�g���A�v�ƍl����������R�ł��傤�B �}�b�`�{�b�N�X�̏��i���͂����܂ŁuFORD LTD�v�ł���A���ɂ����̂悤�Ƀ��[���h����Ă���̂ł����A�uLTD�N���E���E���B�N�g���A�v���uLTD�v�̒��̃O���[�h�̂ЂƂł���Ȃ�A���̕\���ł��ԈႢ�͂Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�ł��傤�B �i��̎ʐ^�̉E�́A�W���j�[�E���C�g�j���O�ł����A������O�����̃Z���^�[�Ƀt���[���͂���܂���B�j  �ʏ�i�����@�ׂȃ}�[�L���O��F�������{���A���ʂȃS���i��v���j�^�C���𗚂����u�v���~�A�R���N�V�����v�́u�V���[�Y8�v���甭�����ꂽ�A�B�x�@�̃V���[�Y�B ���@�[�W�j�A�i���j�A�t�����_�i�E�j�A�j���[�W���[�W�[�i���j�̊e�B�x�@������܂����B �f�L�͈����͂���܂��A�z�C���a���傫�����A�]�v�Ɏԍ��������Ȃ��đ������Ă��܂��B  �X�y�V�����d�l�̎��������A�u���X�^�[�J�[�h�̒��Ƀ~�j�J�[�Ǝ����������p�b�N�����`���Ŕ����܂����B �V���[�Y�̃X�^�[�g��1996�N�̃^�C�R���ł����ALTD��3��̏B�x�@�d�l���܂܂ꂽ�u�V���[�Y8�v��1997�N�̐��i�ŁA���łɃ}�e�����ɓ����Ă��܂��B �}�b�`�{�b�N�X��LTD�|���X�́A���j�o�[�T���^�^�C�R�^�}�e����3������킯�ł��B  �W���j�[�E���C�g�j���O���uLTD�v������Ă���A�u�u���[�X�E�u���U�[�Y�v�d�l�i���j������܂����A��������O�����̃Z���^�[�Ƀt���[���͂���܂���B���Ԃɂ��悭������A��^�v�b�V���E�o�[(�v�b�V���E�o���p�[)���t�����g�ɕt���Ă��܂��B �E�́A�j���[���[�N�s�x�iNYPD�j�̋��h���ӂ��ł����A�uNYPD�v�Ƃ͏����Ă���܂���BNYPD�́A���i�������ɃV�r�A�Ȃ̂ŁA�uNYPD�v�Ə����ƁA���������������邽�߂Ǝv���܂��B �A�����J�̏o�i�҂̈�l���A�u���[�X�E�u���U�[�X�̃��f�����uFord Victoria�v�Ə����Ă��āA�ӂ��������܂��B�c�O�Ȃ���A�W���j�[�E���C�g�j���O�̗��ɂ͎Ԗ��̕\�L���Ȃ��̂ł��B �u�t�I�[�hLTD�v���Ǝv���Ă����}�b�`�{�b�N�X�̃��f���ɂ��āA�uCrown Vic�v�Ə����ė����l���ߋ��ɂ���܂����B�uVic.�v�́uVictoria�v�̗��ł��B���̌������悤�₭�����ł��܂����B ���̌�A�u�N���E���E���B�N�g���A�v�́A�t�H�[�h�̃|���X�J�[�ɂƂ��ďd�v�Ȉʒu���߂�悤�ɂȂ�܂��B

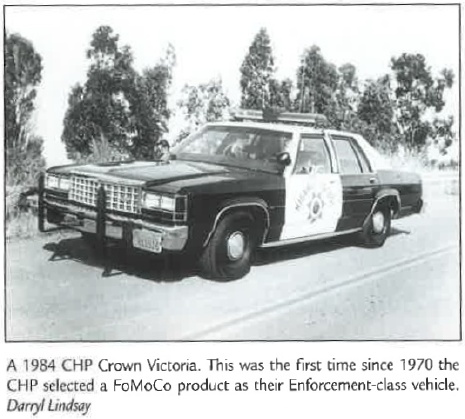

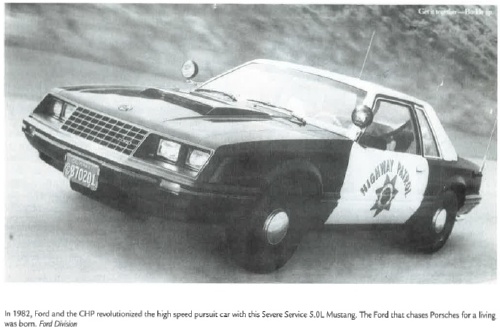

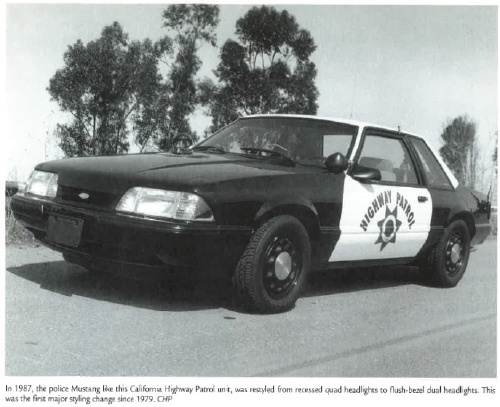

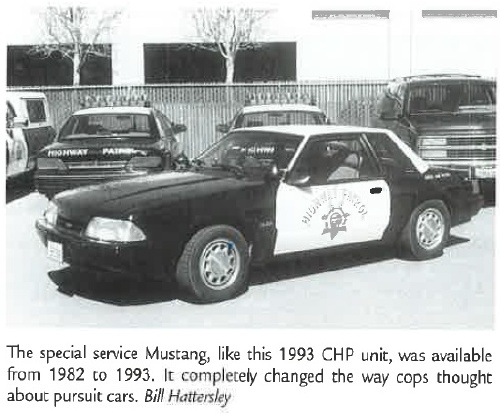

80�N��̑傫�ȓ����A����́A1982�N�ɁACHP�i�J���t�H���j�A�E�n�C�E�F�C�E�p�g���[���j���A5.0���b�^�[�̃}�X�^���O���������Ƃł��B ���̍������Ƃ��āA�|���X�E�p�b�P�[�W�ɂ́A2�̗̈悪���܂�ė��܂����B �i1�jPolice Pursuit Vehicle (PPV) �i2�jSpecial Service Vehicle (SSV) �uPPV�v�́A�u�t���E�|���X�E�p�b�P�[�W�v���Ӗ����A������u�|���X�J�[�v�A�������̒ʏ�̃C���[�W�𗠐�Ȃ��u�p�g�J�[�v�ł��B�ǐՂ��͂��߂Ƃ���u�w�r�[�E�f���[�e�B�[�v�̌x�@�Ɩ������s�ł��邱�Ƃ�O��Ƃ��Ă���A�A�b�v�O���[�h���ꂽ�G���W���A�w�r�[�f���[�e�B�Ή��̃u���[�L�A�T�X�y���V�����A�N�[�����O�E�V�X�e���A������x�����̎g�p��O��Ƃ����d�C�n���̋����Ȃǂ��A�s�̎Ԃ��x�[�X�Ƃ��ĉ������܂��B �|���X�p�b�P�[�W�ł̓t���T�C�Y�Ԃ�O��ɁA�G���W���̑�r�C�ʉ����������ė��܂������A���ꂪ70�N��̖�����80�N��̏��߂ɁA�u�_�E���T�C�Y���v�̗��ꂪ���܂�܂����B�s�̎ԂŃ~�b�h�T�C�Y������Ԏ킪����A�x�@�ł��~�b�h�T�C�Y�Ԃ��̗p���邱�Ƃ���ʓI�ɂȂ��Ă����܂��B ����A�x�@���p�Ƃ����Ă��������S�������āA�S�Ă̎ԗ�����r�C�ʃG���W����K�v�Ƃ���p�V���[�g�iPPV�j�ł���K�v�͂Ȃ��킯�ł��B��ʌx�@���j�b�g�A�w���������j�b�g�A�x�@�����j�b�g�A�R�x�n���ł̎g�p�Ȃǂɂ́A�X�|�[�c�J�[��ASUV�ȂǁA�����@�\�ɓ����������p�ɒu��������A�Ƃ��������̗��ꂪ���܂ꂽ�킯�ł��B���ꂪSSV (Special Service Vehicle)�ł��B �B�x�@�̃n�C�E�F�C�E�p�g���[���ł́A�t���T�C�Y�̑�r�C�ʎԂ��D��Ŏg���Ă��܂������A���̌��z���p�̒ǐՁE�m�ۂ̂悤�ȔC���ł����PPV���A��ʈᔽ����ł����SSV���A�Ƃ����悤�ɕ������Ă������킯�ł��B�t�H�[�h�́A�����ăA�����J�̑�\�I�ȃX�|�[�c�J�[�ł���u�}�X�^���O�v�́A�܂��ɂ��́uSSV�v�Ƃ���CHP�ɍ̗p����܂����B 1982�N�̎��_�ŁA302ci�i4950cc�j�̃}�X�^���O�A350ci�i5735cc�j�̃J�}���i�t�H�[�h�ł͂Ȃ�GM�ԁj�́ACHP�̋Ɩ������Ȃ��̂ɏ\���Ȑ��\�������Ă���ƕ]������Ă��܂����B302ci�̃}�X�^���O�́A����60�}�C���i96.6km�j�܂ł̉�����6.9�b�A100�}�C���i160km�j�܂ł̉�����21.1�b�A�ō�������128�}�C���i206km�j�ł����B 1982�N�����ɂ́A302ci�G���W����255ci�i4180cc�j-V8�ɒu���������Ă��܂��B  �u�O���[�����C�g�v�ɂ��A1987�N���}�X�^���O�B 1979�N�`1993�N�ɐ��Y���ꂽ��4����}�X�^���O�́A�n�b�`�o�b�N�Ԃ����f�������Ă��܂��B NYPD�i�j���[���[�N�s�x�j�́A���ۂɃ}�X�^���O���^�p���Ă��܂��B �}�X�^���O�Ƃ����ƁA�B�x�@���x���ł̃n�C�E�F�C�ł̉^�p��z�����܂����A�j���[���[�N�s���ł��g���Ă��邱�Ƃɋ����܂��B �O���[�����C�g�́A�uauthentic die-cast vehicle replicas�v�i�_�C�L���X�g���������v���J�j��W�Ԃ��A�uNYPD�v���V���[�Y�����Ċe�X�P�[���Ń��f�������Ă���̂ŁA�Ԏ�I����}�[�L���O�ɂ͐M�ߐ�������ƍl���ėǂ��ł��傤�B �O���[�����C�g�́ANYPD�ɏ��i�����������Ă���킯�ł��B���ɂ�NYPD���p�̃��f������������o���Ă��܂��B ���́A1987�N���}�X�^���O�̎��ԁiCHP�����j�ł��B

�������O���[�����C�g�E1987�N���ł����A������͍�1�F�̃V���[�Y�iBlck Bandit�j�̂��̂ŁA����͂��Ԃ�ˋ�n�Ǝv���܂����A�����������ԁi�x�@�ԗ��j�������Ă��s�v�c�͂���܂���B NYPD�̐F�ւ����Ǝv���Ă��܂������ANYPD���n�b�`�o�b�N�ł���̂ɑ��āA�N�[�y�����f�������Ă��܂��B ��4����}�X�^���O�́A�ǂ����1985�N�܂ł��w�b�h���C�g��4�����I�o�A86�N����2������̉��������`�ɂȂ�悤�ł��B  ����������O���[�����C�g�A�uHot Pursuit�v�Ƃ������[�x���́A�j���[���[�N�B�x�@�d�l�B�j���[���[�N�̎s�x�ł͂Ȃ��A�B�x�@�ł��B�n�C�E�F�C�E�p�g���[���́A��{�I�ɏB�x�@�̏��ǂł��B �N���́u1988�v�Ƃ��Ă��܂��B���f�����Ƃɉ����㓔��ς��Ă��܂��B ����̓����������A90�N��͎���ɉ����Ǝv���܂��B�i2016/10/15�j |

| 1990�N�� 90�N��ɓ���܂����A80�N��̌㔼�Ŏ��グ�Ă����A�}�X�^���O����̗���������p�����Ƃɂ��܂��B ��4����}�X�^���O��1993�N�܂Ő��Y����Ă��邽�߂ł��B �O���[�����C�g�́u1992�E1993�N���v�A�}�b�`�{�b�N�X�́u1993�N���v�Ƃ��Ă��܂���5.0���b�^�[�u�}�X�^���O�v�́u�X�y�V�����E�T�[�r�X�E�p�b�P�[�W�v�́A1993�N����1992�N����ύX����Ă��܂���B �O���[�����C�g�́A�p�b�P�[�W�◠�̃v�����g�ŁA1987�A1988�A1992�A1993�̊e�N�����������Ă��܂����A�`���E�X�|�C���[�^�e�[���E�B���O�̗L����ʂɂ���A�N���ɂ����^�̈Ⴂ�͂Ȃ��悤�ł��B ��ނ������Ԃ̔N����W�Ԃ��Ă���A�Ƃ������Ƃł��傤���B  ���̃u���[�̃��f���́A�O���[�����C�g�A�~�V�K���B�x�@�̃N�[�y�B ��4����}�X�^���O�ł����A�N����1992�N�Ƃ��Ă��܂��B �����㓔������܂��A���f���Ƃ��Ď���Ă���킯�ł͂Ȃ��A�B�x�@���x����SSV�ł͉����㓔�̂Ȃ����p�����\����܂��B �E�̔����|���X�́ASFPD(�T���t�����V�X�R�s�x)�̃}�[�L���O�A�����㓔�ƃe�[���E�C���O��t���A�N����1993�N�Ƃ��Ă��܂��B �ȑO�̃W���j�[���C�g�j���O�ƈ���āA�O���[�����C�g�͗��ɎԖ��E�N�����ׂ����v�����g���Ă���Ă��܂��B  ������̓}�b�`�{�b�N�X�B2014�N�ɂȂ��ēˑR��4����}�X�^���O�̃|���X�i�����܂����B ���i���́u Ford Mustang LX SSP Police�v�A�N����1993�N�Ƃ��Ă��܂��B�iMB95-B�^MB969�j �uSSP�v�́uSSV�v�iSpecial Service Vehicle�j�Ƃ܂���킵���ł����A�t�H�[�h���ŕt����ꂽ�}�X�^���O�E�|���X�p�b�P�[�W�̎Ԗ��ŁA�uSpecial Service Package�v���Ӗ����܂��B �}�X�^���OSSP�ł́A�W���܂��̓I�v�V�����ōׂ��ȕ����ł̕ύX���s���Ă���A���W�G�[�^�z�[�X���V���R�����̂��̂ɂ�����A�I���^�l�[�^�[�̃w�r�[�f���[�e�B���A�X�s�[�h���[�^�[�̌����i�����Ή��j���X�B�܂��A�}�j���A���E�g�����X�~�b�V�����́A�p�ɂɖ������g���Ȃ���̃V�t�g���o�[�̑��삪�ώG�ł��邽�߁A�I�[�g�}�`�b�N�E�g�����X�~�b�V���������ꂽ���p�������悤�ł��B �}�b�`�{�b�N�X�̃��f����CHP�i�J���t�H���j�A�E�n�C�E�F�C�E�p�g���[���j�̃}�[�L���O�����Ă��܂����ACHP�͖{���h�A�����łȂ������𔒂��h��̂ł����A���ꂪ�Č�����Ă��Ȃ��̂��c�O�B�����𔒂�����ƂȂ�ƁA�v�����g�ł͂��܂Ȃ��Ȃ�A�h���H���������Ă��܂��̂ŁA�R�X�g�����J�b�g����Ă���̂ł��傤�B�i�h�A�̔��̓v�����g�ł��B�j �����ACHP�̎��Ԃ̎p�ŁA�N��������1993�N�ł��B

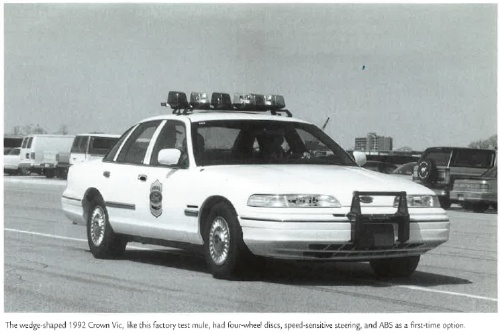

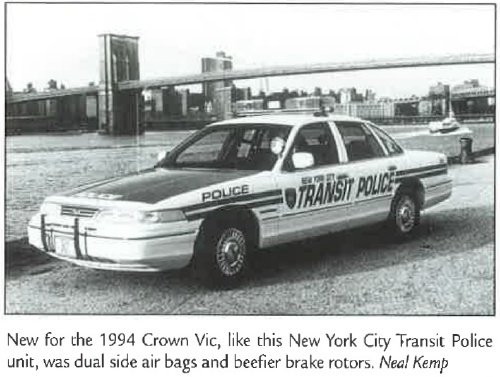

�����㓔��ʃp�[�c�ɂ����A���p�[�c�̈ꕔ���˂��o��`�ɂȂ��Ă���A���������ē����Ȃ܂܂Ȃ̂��A�R�X�g�J�b�g�̌��ʂł��B�v���|�[�V�����͗ǂ����A�V���[�v�Ȃ̂ł����A�����v���X�`�b�N�ł��邱�Ƃ������āA�Ȃ�ƂȂ��A������Ǝ₵���C�����ɂȂ�܂��B �������A��������������N���̌Â��A�|���X�J�[�̃X�P�[�����f���������\��������������̂ł͂���܂��B�}�b�`�{�b�N�X���A�z�b�g�z�B�[���Ɠ��l�ɁA�ˋ�n�̃��f���ƁA�X�P�[�����f�������݂��A���ˋ�n�̂��̂������ė��Ă���悤�Ɋ����܂��B  �}�b�`�{�b�N�X�A1997�N���o�̃t�H�[�h�E�N���E���E���B�N�g���A�iMB54-K�^MB304�E459�E466�j�B 1997�N�̓}�e�����^�C�R�����A�u�}�b�`�{�b�N�X�v���}�e���̂��̂ɂȂ����ŏ��̔N�ł��B�����炭���^�̊J���̓^�C�R������i�߂��Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B ���3��͒ʏ�i�Ƃ��ďo�����́B�ˋ�n�́A���Ȃ�h��ȃ}�[�L���O�̂��̂�����܂����A��r�I���ƂȂ����J���[�̂��̂�I��ł��܂��B ���̌�S�Ă̌x�@�ɂƂ��Ĕ��Ƀ|�s�����[�Ȏ��p�ƂȂ����A1992�N�ȍ~��4.6���b�^�[�ESOHC�E�N���E���E���B�N�g���A�̃|���X�J�[�����f�������Ă��܂��B �u�N���E���E���B�N�g���A�v�́uLTD�v�̒��̃O���[�h�ł������A1992�N�i���\��1991�N�j�ɁuLTD�v���犮�S�ɓƗ����܂����B1992�N���ł̓O����������܂���ł����B�����A�O���������������̎��Ԏʐ^�ł��B

1993�N�ɃO������lj��B�����܂ł��u��1����O���^�v�ł��B �ʐ^�ł͂킩��ɂ����ł����A�O�����͉��t���[���݂̂ł��B

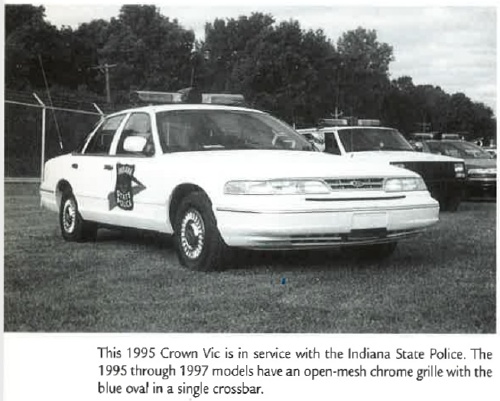

1995�N������V�O�����ɂȂ�A������u��1�������^�v�ƌĂ�ł��܂��B�O�����ɏc���C��2�{��������Ă��܂��B �|���X�E�p�b�P�[�W���A�s�̎Ԃ̗��ꓯ�l�ɁuLTD�N���E���E���B�N�g���A�́v�|���X�d�l�Ԃ��p������`�Ő��܂�܂����B

�}�b�`�{�b�N�X�̃��f���́A�O�����̏c�t���[���܂ł͍Č�����Ă��܂��A���A�̃i���o�[�v���[�g���Z���^�[�Ƀ��C�A�E�g����Ă��邱�Ƃ���1995�N�ȍ~�́u����^�v�ƍl�����܂��B1997�N�Ƃ��������������猾���Γ��R�̑I���ł��傤���B �}�b�`�{�b�N�XUSA�E�j���[�Y���^�[�ɂ��o���G�[�V�����ԍ��́A�m�F�ł�����̂�126�Ԃ܂ł���A���̒��ɂ͓���ԍ���a�Eb�̂�����́A�ʎY�O�̃v���E�v���_�N�V�����Ȃǂ��܂߂��130�킮�炢����܂��B ����͒ʏ�i�ȊO�ɁA�B�x�@�̃V���[�Y�A�M�t�g�Z�b�g�ȂǂɁA�|���X�J�[�̃|�s�����[�ȋ��^�Ƃ��āA�F�ւ��E�v�����g�ւ��Ɋ��p���ꂽ���߂ł��B ���̃}�b�`�{�b�N�X�̃��f�����A�O���[�v���ƂɌf�ڂ��邱�Ƃɂ��܂��B ���̍��������Ă��Ă��炽�߂Ďv�����̂ł����A�}�b�`�{�b�N�X�̃N���E���E���B�b�N�̃o���G�[�V�����ɂ��ẮA�����ł��������肻�ꂼ��̏o����Y��Ă��܂��Ă���A�ȑO�Ɂu�}�b�`�{�b�N�X�̃A�����J���E�|���X�v�Ƃ��ē��T�C�g�Ɍf�ڂ��Ă����������āA�Čf�ڂ��悤���A�Ƃ����C�����ɂȂ�܂����B�������{�e�Ɗ֘A����A�t�H�[�h�̃|���X�J�[����ł��B �u�N���E���E���B�N�g���A�v�����ĕҏW���܂����̂ŁA���킹�Ă������������B  �u�v���~�A�E�X�e�[�g�|���X�E�R���N�V�����v�Ɩ��ł����A�e25,000��̌���A�S���^�C���𗚂������ʎd�l�̑�2�V���[�Y�ŁA�u�N���E���E���B�N�g���A�v������܂����B ������T�E�X�_�R�^�E�n�C�E�F�C�E�p�g���[���A�����^�i�E�n�C�E�F�C�E�p�g���[���A�~�l�\�^�E�X�e�[�g�E�p�g���[���A��3��ł��B ��1�V���[�Y��LTD�ƃJ�}�������ŁA���B�N�g���A�͏o�Ă��܂���B  ��3�V���[�Y�́A�����烍�[�h�A�C�����h�E�X�e�[�g�E�|���X�A�m�[�X�_�R�^�E�X�e�[�g�E�p�g���[���A�~�Y�[���E�X�e�[�g�E�p�g���[���B ��2�V���[�Y�̓^�C���ł������A��3�V���[�Y�͒������ɂȂ��Ă��܂��B �u�N���E���E���B�N�g���A�v�̓t���T�C�Y�Ԃł�����A�ԍ��̒Ⴂ�A�S���̒����̖ڗ��N���}�ł����A�}�b�`�{�b�N�X�̃��f���͓����z�C���𗚂������ƂōX�Ɏԍ����オ���Ă��܂��A�t���T�C�Y�Ԃ̈�ۂ��牓�̂��Ă��܂��Ă��܂��B  �u�v���~�A22�v�ƌĂ��A�}�b�`�{�b�N�X�E�v���~�A�E�R���N�V�������́u�V�e�B�E�|���X�E�V���[�Y�v�̃p�b�P�[�W�ɓ�����Ă����悤�ł����A���Ԃ́u�v���E�v���_�N�V�����E�T���v���E���f���v�Ƃ����ʒu�Â��ŁA�}�b�`�{�b�N�X�̃j���[�W���[�W�[���Ə��i�}�b�`�{�b�N�X�E�C���^�[�i�V���i���E���~�e�b�h�j���ғ����Ă��������ɁA�s��̔��������邽�߂ɐ���E�z�z���ꂽ���̂ŁA���쐔�͊e400��ȉ��Ƃ���܂��B ������u�A�g�����^�v�s�x�A�u�_���X�v�s�x�A�u�t�B���f���t�B�A�v�s�x�B �u�}�b�`�{�b�N�X�E�v���~�A�E�R���N�V�����v�V���[�Y�̈ʒu�Â��ł��邽�߁A�z�C���̓S���^�C���𗚂��܂��B �u�A�g�����^�v�}�[�L���O�̂��̂ɂ��ẮA���̓��肵�����f���̓{�f�B�����̐ԃX�g���C�v�̈ꕔ�������Ă���̂ŁA�^���|����ł͂Ȃ��ăf�J�[���\�肵�A�ォ��N���A�h�����R�[�g���Ă���悤�Ɍ����܂��B �A�g�����^���f�J�[���\��Ɍ�����̂ɑ��āA�u�t�B���f���t�B�A�v�̓^���|������{����Ă���悤�Ɍ����܂��B�����āA�u�A�g�����^�v���^�C���ł������̂ɑ��āA�u�t�B���f���t�B�A�v�͒������A�u�A�g�����^�v�̉����㓔����1�F�������̂ɑ��āA��/�Ԃ̃R���r�l�[�V������t���Ă���A�Ƃ������Ⴂ������܂��B �u�v���E�v���_�N�V�����E�T���v���E���f���v�Ƃ����ƁA�J���X�^�b�t����h��E��`����1�`2�䐧�삵�����̂̂悤�ȃC���[�W�������܂����A�uDPD�iDepartment of Planning and Development�j�X�^�b�t�����ɔ̔����ꂽ�v�Ƃ����\�������Ă��鎑��������A���S�̒P�ʂŐ��Y����āA�̔��܂��͔z�z���ꂽ�悤�ł��B�̔��E�z�z���Г��◬�ʊW�ȂǂɌ��肳��Ă����̂��A�����Ȃ����ʌ����̎s��ɏo���̂��͒肩�ł͂���܂���B�u�}�b�`�{�b�N�X�E�v���~�A�E�R���N�V�����v�̒��ŁA�B�x�@�̃V���[�Y�͗ʎY���ꂽ�̂ɑ��āA���́u�V�e�B�E�|���X�v�̃V���[�Y�͌��ǗʎY����܂���ł����B �V���[�Y�Ƃ��ėʎY����ƂȂ�ƁA�����Ƒ��̊X�i�V�e�B�j�̂��̂����K�v������Ǝv����̂ŁA���̂�����̖�肾�����̂�������܂���B  ������́A�u�v���E�v���_�N�V�����E�T���v���E���f���v�A�{���́u����i�v�Ƃ��������œ��肵�����́B ���̓_�C�L���X�g�n�̖��h���ł����A��ɃN���A�E�R�[�g�������Ă���悤�ł��B���ڂ��ׂ��_�Ƃ��āA�u�}�b�`�{�b�N�X�E�v���~�A�E�R���N�V�����v�p�́A�S���E�^�C�A�t�����b�L�E�z�C���𗚂��Ă��܂� �E�́A���Y�i�Łu�v���C�Z�b�g�v�ɓ������ꂽ�A���^���h���̂��́iMB54-K39�j�Ɠ����f�U�C���ł����A�{�f�B���ʂ̃}�[�L�O�̓v�����g�ł͂Ȃ��C�����^��̂��̂ŏ�������Ă��܂��B�ʎY�i�ł́A������ƁA���A�E�E�C���h�E����̃s���[�����h������A������ɁuD-19�v�̃R�[���T�C�����v�����g����܂������A���̃T���v���E���f���ł͍����c����Ă��܂��B���A�E�E�C���h�ɁA�����ȐԂ��uMatchbox�v���S�̃f�J�[�����\���Ă��܂����A�ʎY�i�ɂ������v�����g������悤�ł��B �l�ɂ��J�X�^�}�C�Y��i�ł����Ă��d���̂Ȃ��悤�Ȍ̂ł����A�ߋ��ɂ��v���E�v���_�N�V�����E�T���v�����w���������Ƃ̂���o�i�҂ł����̂ŁA�M�����čw�����܂����B���́A2��Ƃ���������J�V�����Ă��܂��B  ������v�����[�V���i���ł͂Ȃ��}�e�������ŁA�u�}�b�`�{�b�N�X�E�R���N�e�B�u���v�́uD.A.R.E.�v�J�[�E�V���[�Y�̂��́B�z�C���́u�v���~�A�v�d�l�ł͂Ȃ��A�ʏ�̂��̂�t���Ă��܂��B �uD.A.R.E.�v�́ADrug Abuse Resistance Education program �i���p�h�~����v���O�����j�̗��ŁA�A�����J�̖��p�h�~�L�����y�[�����̂ł��B���f���ɂ̓v���g�^�C�v�ƂȂ������Ԃ̎ʐ^�̃J�[�h���Y�t����Ă���A�e�s�x�@�ȂǂɃL�����y�[�������p�́uD.A.R.E.�v�J�[�����݂��Ă��āA���f���͂��Ȃ蒉���ɂ�����Č����Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B ���̍������f�����A�j���[�W���[�W�[�B�E���i�[�N�s�x�A�E�������[�����h�B�E�����h�[�o�[�q���Y�s�x�B  �������uD.A.R.E.�v�J�[�ŁA�����C���f�B�A�i�B�E���t�B�G�b�g�s�x�A�E�́u���v�̃f�U�C�����J���t�H���j�A�B�E�J�[�}���s�x�B �uD.A.R.E.�v�J�[�̃V���[�Y�ɂ́A�N���E���E���B�N�g���A�����łȂ��A�J�}���ȂǕ����Ԏ킪����܂����B  �}�N�h�i���h�́u�n�b�s�[�E�~�[���E�g�C�Y�v�Ƃ��Đ���E�z�z���ꂽ���́B ���S�s�����i���v���X�`�b�N�j�̃E�C���h�A�V�[�g�̏ȗ��A�����s���[�A�N���҂Ɋ댯�̂Ȃ��悤�Ɋۂ߂�ꂽ�h�A�~���[�A�u�}�N�h�i���h�̂��߂ɐ��Y�����v�iMFG. FOR McD CORP.�j�Ƃ������̍���A���ʂȃz�C���ȂǁA�����ɂ́uMB54-K�v�Ƃ͕ʂ̃��f���ł��B ���̃��f���̓J�i�_������肵�����̂ŁA���̒��ɐԂ����C�v�����[�t�i�J�i�_�̍��́j����ꂽ���x����\���Ă��܂��B �������ł����A���ɂ͉p��uCHINA�v�ƕ���uCHINE�v�i�V�[�k�j�̗����̃��[���h������܂��B�A�����J�����̂��̗̂��������ɂȂ��Ă���̂ŁA�ŏ�����J�i�_�W�J���ӎ����Ă���̂ł��傤�B  �}�b�`�{�b�N�X�̃N���E���E���B�N�g���A�E�|���X�̃o���G�[�V�����������Ă��܂��������ЂƂ̗��R�́A�}�e���E�}�b�`�{�b�N�X���ʏ�i��M�t�g�E�Z�b�g�ȂǂŐ��Y�������̈ȊO�ɁA�u�J���[�E�R���v�E�C���N�v�iColor Comp Inc.�^CCI�j�A�uASAP Promotionals�v�Ƃ������Ǝ҂��A�}�e�����狟���������{�f�B�̃��f���ɁA��Ƃ�l�̓����v�����g�������u�������f���v������A�Ƃ����r�W�l�X���������߂ł��B ��ƃ��S����̂��̂��͂��߁A�x�@����x�@�֘A�c�̂̋L�O�i�Ȃǂ���������܂����B�l���v�����g��V�[����\������悤�ȃv���C�x�[�g�E���f���́A�o���G�[�V�����E���X�g�Ɋ܂܂�Ȃ��̂��ʗ�ł����A�uCCI�v�uASAP�v�ɂ��ẮA�}�b�`�{�b�N�X�֘A�c�̂Ńo���G�[�V�����E���X�g�Ɏ��^�����悤�ɂȂ�܂����B���������̒��ɂ͐��Y���̏��Ȃ����̂�����܂�����A���Ԃ̌o���Ă��܂������݂ł́A�A�����J�̃l�b�g�I�[�N�V�����ł��قƂ�nj����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B �܂��A�u�J���[�E�R���v�E�C���N�v�iColor Comp Inc.�j�ɂ����̂ŁA�uCCI�v�Ɨ�����܂��B �j���[�W���[�W�[�B�E�y���\�[�P���ɏ��݂��Ă��܂������A��ɓ����B���̃E�C���A���Y�^�E���Ɉړ]���܂����B �v�����g�͗��T�C�h�^�{���l�b�g�^�g�����N�^������Ȃǂɂ܂ł���сA�J���t���Ȉ�����H���\�B ���͐��^����������܂����A�uCCI�v�u�J���[�R���v�v�����L����܂��B �����̎�ނ�����܂����A����������̖̂��m�Ȃ��̂���A3�_�قǃs�b�N�A�b�v���܂����B ���́A2001�N9��11���E�Z�u���e���o�[�E�C���u���ł̋]���҂ւ̃������A���Ƃ��Đ��삳�ꂽ���́i9/11 Heros Tribute Car�j�ŁAMatchbox Collectors' Community Hall �iMCCH�j�ɂ������i�B ���̏ꍇ�́uHeros�v�͏��h�m��x�@�������łȂ��A���i�C�e�b�h93�ւ̏�q�ȂǁA�L����ʂ̋]���҂��܂�ł���ƍl����ׂ��ł��傤�BMCCH�́A�t�H�[�����E�T�C�g�̉^�c���͂��߁A���N�u���[���h�E�R���x���V�����v���J�Â���ƂƂ��ɁA�v�����[�V���i���E���f���𐧍삵�Ă���悤�ł��B��Ɏ҂ł���A�A�g�����^�́u�}�[�N�E�J�[�e�B�X�v������肵�Ă��܂��B �^�́A�j���[���[�N�s�x�@�E��60���������i�A�X�̓j���[���[�N�B�����O�r�[�`�ɂ���uChase-U Collectibles�v�Ƃ����V���b�v�ŁA����100��B��60�����̊W�҂ւ̔z�z�i�Ǝv���܂����A�����]�����̂��A�����V���b�v�������ł��܂����B �E�́AI.P.A.�i�hnternational Police Association�^���یx�@����j�̓����i�ŁA2001�N�Ƀl�o�_�B�E�X�p�[�N�X�ߍx�̃��m�ŊJ���ꂽI.E.C.�uInternational Executive Council�v�i���ۑ�\�ҋ��c��j���L�O���Đ���E�z�z���ꂽ���́B I.P.A.�́A1950�N�ɃC�M���X�̌̃A�[�T�[�E�g�D���[�v�̒ɂ�蔭�������A�x�@�E���iOB���܂ށj�̗F�D�e�P�ƍ��ی𗬂�ʂ��Ĉ��S�ŕ��a�ȍ��ێЉ�̎����ɍv�����悤�Ƃ���{�����e�B�A�c�́B���A�ɂ��m�f�n�Ƃ��Đ����ɓo�^����Ă���A�e���̐N�x�@���������ԏW�܂��ďW���I�Ɍ��C����v���O���������N�s����ق��A�e���̌x�@�����𑤖ʂ���x�����邽�߂̎��g�݂⌤�����s���Ă��܂��B���݉�����63������41���l�ŁA���{�ɂ��u���{���یx�@����v������܂��B�{���l�b�g��Ƀv�����g����Ă���V���{���}�[�N���́uSERVO PER AMIKEKO�v�́A�G�X�y�����g��Łu�F�D��ʂ��ĕ�d����v���Ӗ�����I.P.A.�̃��b�g�[�ł��B  ���ɁuASAP�v�iAdvertising Specialty & Promo Model�j�ɂ����̂ł��B ��O�I�Ȃ��̂�����܂����A�����̓{���l�b�g�A�{�f�B�T�C�h�Ȃǂւ̃V���v���ȃv�����g�ŁA�{�f�B�̕Б��ɂ����v�����g�̖������̂�����܂��B���͔��������̂悤�ŁA�uASAP�v�̖��L�͂���܂���B �uASAP�v�́A�{���l�b�g�Ɋ�ƃ��S�������v�����g���ꂽ�悤�Ȃ��̂������̂ł����A����������҂��ʔ������̂���3�_�s�b�N�A�b�v���܂��B ���́A�{�f�B���������ɁuBUFORD PUSSER HOME & MUSEUM�v�̃v�����g�̂�����́B�E���̓u�����N�ŁA�����v�����g������܂���B�u�r���t�H�[�h�E�p�b�T�[�v�Ƃ����̂́A�ۈ����̐l���ł��B �e�l�V�[�B�̏B�s�A�����t�B�X���瓌��90�L���قǂ̂Ƃ���ɂ���u�}�N�l�A���E�J�E���e�B�E�V�F���t�v�iMcNairy County Sheriff�j�A����уA�_���Y�r���iAdamsville�j�̌x�@�����i�|���X�E�`�[�t�j�������l�ŁA1962�N����1970�N�܂ōݐE�B�u�E�H�[�L�O�E�g�[���v�iWalking Tall�E1973�N���J�j�Ƃ����f��̃��f���ɂ��Ȃ����l�ł��B�uWalking Tall�v�́A�u�����ĕ����v�Ƃ����Ӗ��ł����A����������Ƃ��ܗ��s��́u�]���r���́vTV�V���[�Y�A�uThe Walking Dead�v�������̉e�����Ă��邩������܂���B �~���[�W�A���i�L�O�فj�́A�A�_���Y���B���́u�p�b�T�[�E�X�g���[�g�v�Ƃ����A�ނ̖����������ʂ�ɂ���A�p�b�T�[�E�t�@�~���[�̎g�����I���W�i���Ƌ��ʐ^�^�ԁ^�e�^�L�O�i�Ȃǂ�W�����Ă��܂��B�ނ̕��e�̃J�[���E�p�b�T�[���A�_���Y���B���̃|���X�E�`�[�t�ł����B �^�́A�uU.S. Costoms�v�܂�u�A�����J�Ŋցv�̓����i�B ���݂̐����g�D���́u�A�����J���O���ŊցE�����x���ǁv�iUnited States Customs and Border Protection�^CBP�j�ł��B�����ȁE�Ŋč��ǁA�i�@�ȁE�����x�����^�ږ��ǂȂǂ���̂ł����A�Z�v�e���o�[�E�C���u���ȍ~�A����炪��������āA2003�N�ɐݗ����ꂽ���y���S�ۏ�Ȃ̒���1���ǂɂȂ�܂����B���݂ł́uU.S. Costoms�v�̃T�C�g���uU.S. CBP�v�̑g�D���ƍ��y���S�ۏ�Ȃ̃G���u������\�����Ă���̂ŁA���̃��f����2003�N�����ȑO�̍����ȁE�Ŋč��ǎ���̂��̂Ǝv���܂��B �E�́A�X�E�����ۏǁi�̂��ق����������傤�^CF�ǁ^Cystic Fibrosis�j�Ƃ����A��`�������̈��̊��҂���̎��ÂƃP�A��ړI�Ƃ�����c�iCystic Fibrosis Foundation�j���s���Ă���uGreat Strides�v�Ƃ����E�H�[�L���O�E�C�x���g�̃v�����[�V�����p�ɁA2002�N�ɐ��삳�ꂽ���́B ����҂͓����c�̃C���m�C�x���iGreater Illinois Chapter�j�B  �������}�b�`�{�b�N�X�ł����A�u���A���E�g�[�L���v�iReal Talkin'�j�Ƃ����A�u����ׂ�~�j�J�[�v�̃V���[�Y�ŁA���i���́uPOLICE CAR�v�Ƃ���������Ă���Ԗ��͖��L����Ă��܂��A�u�N���E���E���B�N�g���A�v���v���g�^�C�v�ɂ��Ă��܂��B �uMB54-K�v�Ƃ͑S���ʂ̋��^�ŁA�T�E���h�̍Đ��@�\���ԑ̂Ɏ��e����W�ŁA�ԕ��̍L�����ȃv���|�[�V���������Ă��܂��B  �W���j�[�E���C�g�j���O�A1997�N���u�N���E���E���B�N�g���A�v�B �}�b�`�{�b�N�X�ɔ�ׂāA�X�P�[�����f�����̍������̂ɂȂ��Ă��܂��B��́u���A���E�g�[�L���v�Ɣ�ׂ�ƁA�����N���}�Ƃ͎v���܂���B�{���̃N���E���E���B�b�N�̃v���|�[�V�����́A�����������̂ł��B �W���j�[�E���C�g�j���O���A���̍����痠�ɎԖ��������悤�ɂȂ�܂����B ���̓m�[�X�J�����C�i�E�n�C�E�F�C�E�p�g���[���B �E�̓C���m�C�B�A�N�b�N�E�J�E���e�B�A�i�C���Y�E�^�E���V�b�v�̃}�[�L���O�B  �u�S�[���f���E�z�B�[���v�Ƃ����u�����h�̃N���E���E���B�N�g���A�B 1989�N�n�Ƃ́A���`�����_�Ƃ���u�����h�ł��B NYPD�A�V�J�S�s�x�Ȃǂ̃v�����g�����Ă���A�����㓔�ɂ��F����������ȂǁA�Ȃ��Ȃ��ǂ��ł��Ă��܂��B �}�b�`�{�b�N�X�̃N���E���E���B�b�N�̃o���G�[�V������������ɂ����Ȃ��ė��������ɁA�C�ɂȂ��Ĕ������߂܂����B  ���̗��́uGolden Wheel�v�ł����A�E�̃��f���̗��̓m�[�u�����h�ł��B �u�S�[���f���E�z�B�[���v������ɒN�����R�s�[�������̂Ƃ͎v���Ȃ��̂ŁA���炩�̗��R�ŁA�m�[�u�����h��OEM�����������̂ł��傤���B  �������A���Â��}�b�`�{�b�N�X�̃N���E���E���B�b�N�Ɓu��������v�Ȃ�ł��ˁB ���}�b�`�{�b�N�X�A�E�S�[���f���z�B�[���ł��B�����̃}�b�`�{�b�N�X�̌��_�����̂܂p���ł��܂��B  ���}�b�`�{�b�N�X�A�E�S�[���f���z�B�[���B �Ƃ������A����͂����A�v�����g���܂߂ăR�s�[���Ă���ƌ����Ă��A�d���̂Ȃ����x���̂悤�Ɏv���܂��B �{�_����E�����܂����A��r���Ă݂܂��傤�B    �}�b�`�{�b�N�X�́A�t�����g�̃o���p�[���{�f�B���ƈ�̂ō���Ă��܂����A�S�[���f���E�z�B�[���͂���𗠔ƈ�̂ɂ��Ă��܂��B ���̓_�͈Ⴄ�̂ł����A�����A���A�����͂قڈ�v���܂��B�܂��A�S�[���f���E�z�B�[�����s���[�����߂ŏ��������������Ă���ȊO�́A���̌`������ɗǂ����Ă��܂��B �����ɓ����N���}�����f�������Ă���Ƃ͌����A�Ⴄ�l�E�Ⴄ�����Ɍ��^���N�������A�Ȃ��Ȃ��A�����܂Ŏ��Ȃ���ł��ˁB�ނ��뎗���悤�Ƃ��Ă�����Ă��܂����̂Ȃ�ł��B���̌`��́A���[�t�̍����Ƃ��A�s���[�ʒu�Ƃ��A���߂ň���ė���̂ŁA��������ɂ͂Ȃ�Ȃ����̂Ȃ�ł��B�����㓔�̏������ǂ����Ă��܂��B  �ɂߕt���́A���̓��͌n�̃��C�A�E�g�̃��[���h���A�قƂ�Ǔ����c�B ����ς�}�l������Ȃ炷��ŁA���������A���肰�Ȃ��A��������������Ǝv���܂��B �����A�}�b�`�{�b�N�X�̃N���E���E���B�b�N�̃R���N�V�����ɂ��܂�������o���G�[�V�����������邱�Ƃ͂ł��܂����B �S�[���f���z�B�[���́A�^�N�V�[��|���X�J�[��4��Z�b�g�A�y�_���J�[�̃��f���A�u�y�v�V�v���̂ȂǁA�����ɂȂ������Ƃ�����Ǝv���܂��B���͂���ȊO�ɂ��A�ǂ����Ō������Ƃ̂���悤�ȃ��f������������܂��B  ���[�V���O�E�`�����s�I���Y�A1997�N���̃}�X�^���O�B ���́uD.A.R.E.�v�J�[�ŁA�}�b�`�{�b�N�X�����f�����������̂Ɠ����A�~�Y�[���B�T�C�N�X�g���u�������S�ǁv�iSikeston Department of public safety�j�̏����ԁB �E�̓J���t�H���j�A�B�E�V�[���E�r�[�`�iSeal Beach�j�s�x�B �t�����g�E�C���h��ɁuSALEEN�v�̃v�����g������܂����A�uSALEEN�v�́A�J���t�H���j�A�B�ɖ{����u���A��Ƃ��ăt�H�[�h�ԃx�[�X�̃n�C�E�p�t�H�[�}���X�E�X�|�[�c�J�[����уp�[�c�̃t�@�N�g���[�ł��B �܂�A����́A�}�X�^���O�̃|���X�p�b�P�[�W�ł͂Ȃ��A�u�T���[���E�}�X�^���O�v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B  �}�b�`�{�b�N�X�A1999�N���̃}�X�^���O�iMB460�j�B2000�N���o�̐��i�ł��B ���͂�����uD.A.R.E.�v�V���[�Y�̂ЂƂŁA���[�V���O�E�`�����s�I���Y�̂��̂Ɠ����A�~�Y�[���B�T�C�N�X�g���u�������S�ǁv�̂��́B �^�̔������f�����uD.A.R.E.�v�V���[�Y���̂��̂ŁA���C�W�A�i�B�̃E�G�X�g�E�t�F���V�A�[�i�s�x�̏����ԁB ���̓j���[���[�N�s�x�̋��h���ӂ��ł����A�uMBPD�v�iMatchbox Police Department�j�̉ˋ�d�l�B �����㓔�̂�����̂̓|���X���f���Ƃ��Ă̐��i���ŁuMB460�v�A�����㓔�̂Ȃ����̂̓V�r���A���d�l�ŁA�uMB17-I�v�Ƃ����Ⴂ������܂��B 1997�N���A1999�N���A�Ƃ���1993�`2005�N���Y�̑�5����̃}�X�^���O�ł����A1999�N�ɊO�σf�U�C���̕ύX���s���A1964�N�̏���̃C���[�W����苭�����f���������̂ɂȂ����A�Ƃ���Ă��܂��B �킩��₷���_�ł́A�t�����g�̃O�����̍������A1999�N�ȍ~�̌�L�^�̕��������Ȃ��Ă���悤�ł��B ���[�V���O�E�`�����s�I���Y�͑O���^�A�}�b�`�{�b�N�X�͌���^�A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�c�O�Ȃ���}�b�`�{�b�N�X�͏������������Ƃ������āA����^�̔��͂̓A�s�[���ł��Ă��Ȃ��悤�Ɏv���܂��B 1993�N�̎��_�ŁA�t�H�[�h�������[�X���Ă���|���X�E�p�b�P�[�W����уX�y�V�����E�T�[�r�X�E�p�b�P�[�W�̎ԗ��́A����4��ł��B �i1�j55H�E�|���X�p�b�P�[�W �t���T�C�Y�́u�N���E���E���B�N�g���A�v�A4.6���b�^�[�EV8�ESOHC�A114.4�C���`�E�z�C���x�[�X�A4�h�A�Z�_���B �����1992�N�̃f�r���[������ς���Ă��܂���B �i2�j55A�E�|���X�p�[�P�b�W �~�b�h�T�C�Y�A�O�쓮��1993�N���u�g�[���X�v�A3.8���b�^�[�EV6�A155�`160�n�́B ���p�̐��\�́A�s�̎Ԃ���ς����Ă��܂���B �i3�j�X�y�V�����E�T�[�r�X�E�p�b�P�[�W 5.0���b�^�[�u�}�X�^���O�v�B1992�N����ύX����Ă��܂���B �i4�j�X�y�V�����E�T�[�r�X�E�p�b�P�[�W 4�~4�u�G�N�X�v���[���[�v�B4.0���b�^�[�EV6�E�I�[�o�[�w�b�h�o���u�E160�n�́B ���G�Ȍo�܂��o�ė����t�H�[�h�̃|���X�J�[�ł����A�����֗��āA�v�������p�r�E�@�\�ɑ����āA���Ȃ萮�����ꂽ�ƌ�����ł��傤�B�@�\�ʂŕ��������u�}�X�^���O�v�Ɓu�G�N�X�v���[���[�v�A�����ă~�b�h�T�C�Y�́u�g�[���X�v���A�V��������ɂȂ��Ă���A����͊�{�I�Ɍ��݂ł��p������Ă���l�����ł���ƌ����܂��B �N���E���E���B�N�g���A�́A�|���X�p�b�P�[�W���܂߂�1998�N�Ƀt���E���f���`�F���W���A��2����ɂȂ�܂����A��������f�������Ă���}�b�`�{�b�N�X�A�X�y�b�N�L���X�g�A�O���[�����C�g�Ƃ���2000�N��ł̔N�����������Ă��邽�߁A�����͎���u2000�N��ȍ~�v�Ɏ����z�����Ƃɂ��܂��B(2016/12/3) |

|

|

|